記録ID: 393710

全員に公開

雪山ハイキング

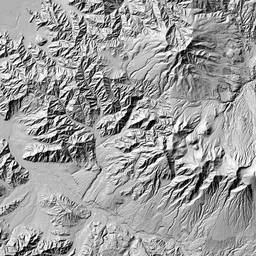

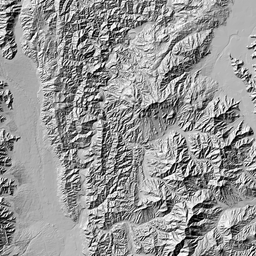

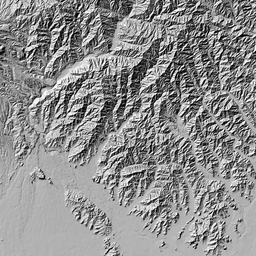

赤城・榛名・荒船

旧中山道の碓氷峠越(中軽井沢駅~旧碓氷峠~横川駅)

2014年01月11日(土) [日帰り]

- GPS

- 07:23

- 距離

- 21.1km

- 登り

- 418m

- 下り

- 950m

コースタイム

1月11日(土)

出発7:45…野沢橋(精進場川)8:45…六本辻8:50…旧軽井沢公衆トイレ9:05…避暑地軽井沢発祥の地9:20…見晴台遊歩道入口9:30…吊橋9:55…歩道陸橋10:15…旧碓氷峠11:05…思婦石11:15…人馬施行所跡11:30…化粧水跡11:35…陣馬が原11:55…山中茶屋跡12:15…栗が原12:45…座頭ころがし(釜場)12:55…一里塚13:05…峠の小屋(東屋)13:30…四軒茶屋跡13:35…弘法の井戸13:40…風穴13:45…覗13:50…刎石坂13:55…柱状節理13:55…堂峰番所跡14:10…芭蕉句碑14:25…碓氷関所の門15:00…15:10横川駅

==================================

出発時刻/高度: 07:44 / 943m

到着時刻/高度: 15:08 / 386m

合計時間: 7時間23分

合計距離: 21.14km

最高点の標高: 1213m

最低点の標高: 383m

累積標高(上り): 455m

累積標高(下り): 1005m

==================================

出発7:45…野沢橋(精進場川)8:45…六本辻8:50…旧軽井沢公衆トイレ9:05…避暑地軽井沢発祥の地9:20…見晴台遊歩道入口9:30…吊橋9:55…歩道陸橋10:15…旧碓氷峠11:05…思婦石11:15…人馬施行所跡11:30…化粧水跡11:35…陣馬が原11:55…山中茶屋跡12:15…栗が原12:45…座頭ころがし(釜場)12:55…一里塚13:05…峠の小屋(東屋)13:30…四軒茶屋跡13:35…弘法の井戸13:40…風穴13:45…覗13:50…刎石坂13:55…柱状節理13:55…堂峰番所跡14:10…芭蕉句碑14:25…碓氷関所の門15:00…15:10横川駅

==================================

出発時刻/高度: 07:44 / 943m

到着時刻/高度: 15:08 / 386m

合計時間: 7時間23分

合計距離: 21.14km

最高点の標高: 1213m

最低点の標高: 383m

累積標高(上り): 455m

累積標高(下り): 1005m

==================================

| 天候 | 1月11日(土)晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2014年01月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

電車

取手駅⇒5:34<常磐線>6:15⇒上野駅⇒6:30<あさま501号>7:32⇒ 軽井沢駅⇒7:39<しなの鉄道>7:43⇒中軽井沢駅 <旧中山道の碓氷峠越> 横川駅⇒15:46<信越本線>16:16⇒高崎駅⇒16:24<高崎線>18:01⇒ 上野駅⇒18:06<常磐線>18:50⇒取手駅 |

| コース状況/ 危険箇所等 |

旧碓氷峠付近の積雪 標高1000m以上で 最大20cm程度でした。 林道は 雪や霜柱が凍結していて 歩きにくかったです。 |

写真

その関所が過ぎてすぐに 四軒茶屋跡がありました。

ここは 尾根筋なので 水場がないのは 当たり前です。

そのため どうして 関所や茶屋が存在したのだろうと思っていると ここに「弘法の井戸」がありました。

何でも 弘法大師が ここを掘ると 水がでると言ったそうな。

摩訶 不思議???

ここは 尾根筋なので 水場がないのは 当たり前です。

そのため どうして 関所や茶屋が存在したのだろうと思っていると ここに「弘法の井戸」がありました。

何でも 弘法大師が ここを掘ると 水がでると言ったそうな。

摩訶 不思議???

風穴。

はじめて 風穴の意味を知りました。

手をこの穴に手を入れると 暖かい空気が 手を温めてくれました。

驚きとともに 携帯していた温度計を取り出して 早速 外気温と その内部の気温を調べてみました。

結果は 外気温0℃、内部12℃でした。

そのため 内部の空気が 吹き出すのだと気がつきました。

年中一定の温度を維持しているために このように この風穴周辺は 苔が青々しているのです。

この近くに まだ 幾つかの 風穴がありました。

はじめて 風穴の意味を知りました。

手をこの穴に手を入れると 暖かい空気が 手を温めてくれました。

驚きとともに 携帯していた温度計を取り出して 早速 外気温と その内部の気温を調べてみました。

結果は 外気温0℃、内部12℃でした。

そのため 内部の空気が 吹き出すのだと気がつきました。

年中一定の温度を維持しているために このように この風穴周辺は 苔が青々しているのです。

この近くに まだ 幾つかの 風穴がありました。

碓氷関所の東門。

ここには 西門と東門があったそうです。

碓氷坂からここに移設したのは 徳川の幕藩体制を確立するため 1620年とのこと。

西門は幕府管理、東門は安中藩管理でした。

碓氷峠の入口には さらに堂峰番所があり 二重のチェックをしていたそうです。

ここには 西門と東門があったそうです。

碓氷坂からここに移設したのは 徳川の幕藩体制を確立するため 1620年とのこと。

西門は幕府管理、東門は安中藩管理でした。

碓氷峠の入口には さらに堂峰番所があり 二重のチェックをしていたそうです。

撮影機器:

感想

数年前から 五街道の一つ中山道を

特に 雪の碓氷峠越のみのハイキングを計画していました。

http://outdoor.geocities.jp/byffg309/5kaido/go-11nakasendo69-1.htm

今回 ようやく その計画を実行できました。

この区間は 上州と信州を結ぶ歴史ある街道なので

その沿道には いろいろな史跡などが有り 興味深かったです。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

Yoshi3

Yoshi3

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する