記録ID: 7229653

全員に公開

ハイキング

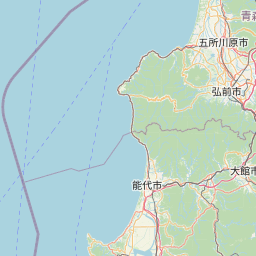

東北

梵珠山 馬ノ神山

2018年09月15日(土) [日帰り]

体力度

3

日帰りが可能

- GPS

- 05:41

- 距離

- 13.3km

- 登り

- 704m

- 下り

- 704m

コースタイム

日帰り

- 山行

- 3:45

- 休憩

- 1:57

- 合計

- 5:42

距離 13.3km

登り 704m

下り 704m

9:38

4分

スタート地点

15:19

ゴール地点

青森県が県民の森として保険保養施設として管理している山で、

自然林に登山コースが整備保守されています。

梵珠山の一登だけだとあまりにあっけないので、

今回は市境に沿って縦走し、

少し離れた馬ノ神山(うまのかみやま)も登ります。

自然林に登山コースが整備保守されています。

梵珠山の一登だけだとあまりにあっけないので、

今回は市境に沿って縦走し、

少し離れた馬ノ神山(うまのかみやま)も登ります。

| 天候 | 曇りのち晴 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2018年09月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

埋まっている場合は少し進んで自然ふれあいセンターの駐車場も駐車可 |

| コース状況/ 危険箇所等 |

梵珠山は青森県が管理する県民の森なのでとてもよく整備されており子どもの遠足に利用されるような山で何ら心配はありません。 但し縦走して馬ノ神山へ至る尾根は時期によっては延々薮漕ぎするようなトレイルで、ロストコースするかもしれず、GPSで現在位置を確認しながら進んだ方が良いところもあるでしょう。 |

| その他周辺情報 | 青森市内の温泉が最も近くお勧めは「たらポッキ温泉」ですが、 今回は敢えて五所川原市へ向かって「金太郎温泉」(320円)に入浴しました。 |

写真

「駐車場から出発」

梵珠山は青森市街地から車で30分あまりと距離的に近い場所の山です。

朝起きて天気を確認してからでも容易に訪れることが出来るでしょう。

9時頃登山口近くに到着しました。

梵珠山にはいくつかのルートがありますが、

今回は往路に「サワグルミコース」を登り、

復路に「マンガンコース」で下ってきます。

サワグルミコースの登山口手前70m程のところにあるスペースに駐車しました。

充分な広さがあるので問題ありません。

埋まっているようなら先に進んだ「自然ふれあいセンター」の駐車場も利用できます。

梵珠山は青森市街地から車で30分あまりと距離的に近い場所の山です。

朝起きて天気を確認してからでも容易に訪れることが出来るでしょう。

9時頃登山口近くに到着しました。

梵珠山にはいくつかのルートがありますが、

今回は往路に「サワグルミコース」を登り、

復路に「マンガンコース」で下ってきます。

サワグルミコースの登山口手前70m程のところにあるスペースに駐車しました。

充分な広さがあるので問題ありません。

埋まっているようなら先に進んだ「自然ふれあいセンター」の駐車場も利用できます。

「入山指導所」

入山指導所という小さなビジターセンター的な建物です。

青森ではこれまで登山ポストに記入したことがありません。

ここにも登山ポストは無く低山に登山ポストは設置しないのかなと思います。

或いは雪国なので風化しやすいという事もあるでしょう。

それでもトイレがあると言うのは有り難いかもしれません。

入山指導所という小さなビジターセンター的な建物です。

青森ではこれまで登山ポストに記入したことがありません。

ここにも登山ポストは無く低山に登山ポストは設置しないのかなと思います。

或いは雪国なので風化しやすいという事もあるでしょう。

それでもトイレがあると言うのは有り難いかもしれません。

「指導所内部」

建物の中は掃除が行き届いておりルート図が掲示されイベント告知なども張り出されていました。

机にノートがあったのですが登山届用ではなくルート上に不具合があった時などに登山者が記入するメモ帳でした。

県営なのでそれを元に整備をするという事なのだろうと思います。

机の上にポケットマップがあったので一枚貰っていきます。

建物の中は掃除が行き届いておりルート図が掲示されイベント告知なども張り出されていました。

机にノートがあったのですが登山届用ではなくルート上に不具合があった時などに登山者が記入するメモ帳でした。

県営なのでそれを元に整備をするという事なのだろうと思います。

机の上にポケットマップがあったので一枚貰っていきます。

「サワグルミコースのトレイル」

登り始めてすぐのトレイル状況です。

コースが浸食しないように階段状にきちんと整備されています。

傾斜はさほどキツくないのですが、

今回はロングトレイルになるのでストックを使います。

登り始めてすぐのトレイル状況です。

コースが浸食しないように階段状にきちんと整備されています。

傾斜はさほどキツくないのですが、

今回はロングトレイルになるのでストックを使います。

「整備されたトレイル」

登り始めて20分くらいのトレイル状況。

この辺りは傾斜があるので斜面をトラバースするようにジグザグにコースが整備され少し細くなっています。

梵珠山の登山ルートはどこも同じように綺麗な登山道になっており大変歩きやすかったです。

この状態ならジャージに普通のスニーカーでも大丈夫ですし、

荷物も殆ど持たずに登山を楽しむことが出来るでしょう。

子どもの遠足コースといった趣です。

登り始めて20分くらいのトレイル状況。

この辺りは傾斜があるので斜面をトラバースするようにジグザグにコースが整備され少し細くなっています。

梵珠山の登山ルートはどこも同じように綺麗な登山道になっており大変歩きやすかったです。

この状態ならジャージに普通のスニーカーでも大丈夫ですし、

荷物も殆ど持たずに登山を楽しむことが出来るでしょう。

子どもの遠足コースといった趣です。

「岩木山眺望」

梢の向こうに尖った頂を見ることが出来ました。

低いところにガスが溜まっているのである意味幻想的な景色になっていますが、

今回はワイドレンズしか持ってきていないのではっきりと山容を撮ることが出来ません。

梢の向こうに尖った頂を見ることが出来ました。

低いところにガスが溜まっているのである意味幻想的な景色になっていますが、

今回はワイドレンズしか持ってきていないのではっきりと山容を撮ることが出来ません。

「上部のトレイル」

八甲田山展望台を過ぎると傾斜が緩くなってきて林間コースという雰囲気が強まります。

僅かに木立のないところに花が咲いていました。

春から初夏は多くの花を見ることが出来るようですが、

季節は既に秋なので今回はあまりお目にかかれませんでした。

八甲田山展望台を過ぎると傾斜が緩くなってきて林間コースという雰囲気が強まります。

僅かに木立のないところに花が咲いていました。

春から初夏は多くの花を見ることが出来るようですが、

季節は既に秋なので今回はあまりお目にかかれませんでした。

「釈迦堂山分岐」

サワグルミコースは途中で二手に分岐しており左に進めば釈迦堂山に行くことが出来ます。

釈迦堂山には避難小屋が設置されているようですが今回はそちらへは行きません。

標識に従って右に曲がり山頂を目指します。

サワグルミコースは途中で二手に分岐しており左に進めば釈迦堂山に行くことが出来ます。

釈迦堂山には避難小屋が設置されているようですが今回はそちらへは行きません。

標識に従って右に曲がり山頂を目指します。

「むつ湾眺望」

山頂は広場状に整備されていますが東側にむつ湾や青森市街地を見ることが出来るはずです。

しかし上空は薄曇りですし低いところにガスが立ちこめて眺望は全然ありません。

写真右側に頂上だけ見える山は青森市の東端にある東岳のようです。

山頂は広場状に整備されていますが東側にむつ湾や青森市街地を見ることが出来るはずです。

しかし上空は薄曇りですし低いところにガスが立ちこめて眺望は全然ありません。

写真右側に頂上だけ見える山は青森市の東端にある東岳のようです。

「梵珠山頂上標識」

青森では山頂に標高も記されたプレートを見掛けたことがありませんが、

県営の登山コースだからか山頂の標柱が設置されていました。

途中合目を記した標識も設置されており、

初心者でもペース配分がしやすいと思います。

青森では山頂に標高も記されたプレートを見掛けたことがありませんが、

県営の登山コースだからか山頂の標柱が設置されていました。

途中合目を記した標識も設置されており、

初心者でもペース配分がしやすいと思います。

「先の縦走路へ」

梵珠山の山頂で20分弱休憩してから先へ進みます。

次の目的地は市境の尾根を縦走して北へ直線距離で3km強の馬ノ神山です。

分県ガイドブックには記載されていない山ですが、

ネットで梵珠山をリサーチしている時に縦走路があることを知り、

今回はここから先に進むことにしました。

繁みの向こう右側の縦走路に行きます。

梵珠山の山頂で20分弱休憩してから先へ進みます。

次の目的地は市境の尾根を縦走して北へ直線距離で3km強の馬ノ神山です。

分県ガイドブックには記載されていない山ですが、

ネットで梵珠山をリサーチしている時に縦走路があることを知り、

今回はここから先に進むことにしました。

繁みの向こう右側の縦走路に行きます。

「おぼろげな分岐点」

再出発して10分弱で分岐点にやってきましたが、

怪しげな分岐点です。

標識は右矢印に馬ノ神山と記されているものの、

それを鵜呑みにしてはいけません。

入山指導所で手に入れたマップには縦走路が記されていませんし、

スマホの国土地理院地図でよく確認してから進みます。

まっすぐ進むと松倉神社という山奥にある神社に至るようですが、

ここで右に曲がって馬ノ神山を目指すことにします。

再出発して10分弱で分岐点にやってきましたが、

怪しげな分岐点です。

標識は右矢印に馬ノ神山と記されているものの、

それを鵜呑みにしてはいけません。

入山指導所で手に入れたマップには縦走路が記されていませんし、

スマホの国土地理院地図でよく確認してから進みます。

まっすぐ進むと松倉神社という山奥にある神社に至るようですが、

ここで右に曲がって馬ノ神山を目指すことにします。

「薮漕ぎ開始点」

右折してすぐに縦走路は雑草だらけの薮になってしまいました。

梵珠山は遠足の山であり、

縦走するような人はいないために下草が繁生してしまうのでしょう。

初秋ですしこの先ずっと薮漕ぎばかりになったらどうしようかと心許なくなってきます。

経験上ロストコースする確率が高いです。

右折してすぐに縦走路は雑草だらけの薮になってしまいました。

梵珠山は遠足の山であり、

縦走するような人はいないために下草が繁生してしまうのでしょう。

初秋ですしこの先ずっと薮漕ぎばかりになったらどうしようかと心許なくなってきます。

経験上ロストコースする確率が高いです。

「薮の向こうに」

梵珠山から再出発して30分くらいで1.6kmくらい進んできましたがなにやら物音がします。

奥の方で草刈をしている人がいます!

暫く胸の高さの笹薮を漕いできたので興奮しました。

天の助けと思いました。

ボランティアなのかお仕事なのか尋ねはしませんでしたが、

少し立ち止まって三人の草刈りオジサンたちと会話してむしろ気を良くしました。

重ねてお礼を述べてから先へ進みます。

梵珠山から再出発して30分くらいで1.6kmくらい進んできましたがなにやら物音がします。

奥の方で草刈をしている人がいます!

暫く胸の高さの笹薮を漕いできたので興奮しました。

天の助けと思いました。

ボランティアなのかお仕事なのか尋ねはしませんでしたが、

少し立ち止まって三人の草刈りオジサンたちと会話してむしろ気を良くしました。

重ねてお礼を述べてから先へ進みます。

「刈り払いされたトレイル」

縦走路を進んでいくと数日前に刈り払いされた笹薮になりましたが、

トレイルが拡幅されてルートが分かり易くなっています。

ストックで笹薮を掻き分ける必要もなくなり、

クモの巣に悩まされることもなくなって有り難いです。

地元の人たちがこういう形で貢献されていることを思うと、

いずれ自分も恩返しをしなければならないなと感じます。

縦走路を進んでいくと数日前に刈り払いされた笹薮になりましたが、

トレイルが拡幅されてルートが分かり易くなっています。

ストックで笹薮を掻き分ける必要もなくなり、

クモの巣に悩まされることもなくなって有り難いです。

地元の人たちがこういう形で貢献されていることを思うと、

いずれ自分も恩返しをしなければならないなと感じます。

「ブナの巨木」

ネットでリサーチしていた時に幹周りが日本一というブナがあると見掛けたように思いますが、

このブナかどうかは分かりません。

いくつものブナが一本化して幹周りが8mほどもあるという記憶なのですが、

実際にはこういう巨木が結構あちこちにあってかなりインパクトがありました。

ネットでリサーチしていた時に幹周りが日本一というブナがあると見掛けたように思いますが、

このブナかどうかは分かりません。

いくつものブナが一本化して幹周りが8mほどもあるという記憶なのですが、

実際にはこういう巨木が結構あちこちにあってかなりインパクトがありました。

「どちらへ進むか?」

再出発して50分強でまた分岐点にやってきました。

どうやら左側は作業林道になっていて右側は縦走路になっているようです。

復路は作業林道の方で戻ってくることにして、

往路は縦走気分を味わうことにします。

再出発して50分強でまた分岐点にやってきました。

どうやら左側は作業林道になっていて右側は縦走路になっているようです。

復路は作業林道の方で戻ってくることにして、

往路は縦走気分を味わうことにします。

「笹山電波塔」

分岐点から縦走路を進むとすぐに電波塔群に出ました。

建物に民放のマークが入っていたのでどうやら放送局の施設のようです。

目的地の馬ノ神山にも放送局の施設があるのですが、

こちらは隣の笹山という小さなピークです。

隣り合う山でセットになった送受信アンテナなのかもしれません。

分岐点から縦走路を進むとすぐに電波塔群に出ました。

建物に民放のマークが入っていたのでどうやら放送局の施設のようです。

目的地の馬ノ神山にも放送局の施設があるのですが、

こちらは隣の笹山という小さなピークです。

隣り合う山でセットになった送受信アンテナなのかもしれません。

「笹山の林道」

作業道から北側を見るとすぐ隣のピークにまたまた電波塔が見えます。

あそこが馬ノ神山だと思われます。

但しかなりの濃霧で頂上部が見えません。

どうやら見える電波塔はNTTや県の中継所のようです。

作業道から北側を見るとすぐ隣のピークにまたまた電波塔が見えます。

あそこが馬ノ神山だと思われます。

但しかなりの濃霧で頂上部が見えません。

どうやら見える電波塔はNTTや県の中継所のようです。

「作業道の標識」

笹山から少し下ってくると舗装された馬ノ神山の作業道になりました。

馬ノ神山には青森で最も大きなテレビ塔があるのでその為に整備された作業道があるのですが、

入口には関係者以外立入禁止の札。

このまま跨いで先へ進んじゃいます。

よい子は真似してはいけません。

笹山から少し下ってくると舗装された馬ノ神山の作業道になりました。

馬ノ神山には青森で最も大きなテレビ塔があるのでその為に整備された作業道があるのですが、

入口には関係者以外立入禁止の札。

このまま跨いで先へ進んじゃいます。

よい子は真似してはいけません。

「魔ノ岳分岐」

ピーク部分は時計回りに回り込んで頂上へ至るのですが途中に脇道がありました。

国土地理院の地図を見るとどうやらこちらが引き続き北へ延びる縦走路になっています。

そういえばネットでリサーチしている時に更にこの先直線距離で1.8kmくらい北に魔ノ岳という山まで縦走していた人のブログを見たように思います。

縦走路は実際にはジグザグで恐らく距離にすると3kmくらいになりそうです。

等高線を見てもアップダウンがここまでの縦走路よりありそうなので今回はパスします。

ピーク部分は時計回りに回り込んで頂上へ至るのですが途中に脇道がありました。

国土地理院の地図を見るとどうやらこちらが引き続き北へ延びる縦走路になっています。

そういえばネットでリサーチしている時に更にこの先直線距離で1.8kmくらい北に魔ノ岳という山まで縦走していた人のブログを見たように思います。

縦走路は実際にはジグザグで恐らく距離にすると3kmくらいになりそうです。

等高線を見てもアップダウンがここまでの縦走路よりありそうなので今回はパスします。

「受信塔と送信塔」

手前が制御信号を受信する受信塔で奥の建物がTVの送信電波塔のようです。

送信側は建物の上に電波塔が乗っかっている構造ですが、

受信塔はコンクリート台座の上に立てられています。

受信塔の基部が平らなのでこちらでお昼ご飯にすることにします。

手前が制御信号を受信する受信塔で奥の建物がTVの送信電波塔のようです。

送信側は建物の上に電波塔が乗っかっている構造ですが、

受信塔はコンクリート台座の上に立てられています。

受信塔の基部が平らなのでこちらでお昼ご飯にすることにします。

「一等三角点」

入口柵の脇にぽこっと一段高いところがあったので無理矢理登ってみたらありました!

こちらの三角点は一等三角点で標高549.14mになります。

まだ青森に一等三角点がいくつあるのか調べていませんが、

もっと青森の山に登ったらちゃんと調べてみようかと思います。

入口柵の脇にぽこっと一段高いところがあったので無理矢理登ってみたらありました!

こちらの三角点は一等三角点で標高549.14mになります。

まだ青森に一等三角点がいくつあるのか調べていませんが、

もっと青森の山に登ったらちゃんと調べてみようかと思います。

「青森市街地」

今秋の登山を想定し山ご飯を作ったことなどもあり、

頂上で75分とのんびし過ごしてしまいました。

明るいうちに下山するべく帰ろうと再び東に目を向けると、

雲が晴れて秋空が広がってきていました。

日差しが出てきて風がないので暑いくらいでしたが遠く青森市街地も見えます。

標高がそれ程高くないのでむつ湾の海岸線がはっきりとは分かりにくいですが、

心地良い天候になりました。

今秋の登山を想定し山ご飯を作ったことなどもあり、

頂上で75分とのんびし過ごしてしまいました。

明るいうちに下山するべく帰ろうと再び東に目を向けると、

雲が晴れて秋空が広がってきていました。

日差しが出てきて風がないので暑いくらいでしたが遠く青森市街地も見えます。

標高がそれ程高くないのでむつ湾の海岸線がはっきりとは分かりにくいですが、

心地良い天候になりました。

「梵珠山頂へ戻ってきた」

往路の縦走路は梵珠山から馬ノ神山まで75分程度でしたが、

復路は65分程で戻ってこられました。

途中再び刈り払いを続けているオジサンたち3人と少し長めに山談義をしましたが、

復路は薮漕ぎが短くなったのでペースアップすることが出来ました。

梵珠山の頂上で一息入れてから下山します。

往路の縦走路は梵珠山から馬ノ神山まで75分程度でしたが、

復路は65分程で戻ってこられました。

途中再び刈り払いを続けているオジサンたち3人と少し長めに山談義をしましたが、

復路は薮漕ぎが短くなったのでペースアップすることが出来ました。

梵珠山の頂上で一息入れてから下山します。

「むつ湾展望所」

梵珠山の復路は分県ガイドブックで紹介されているようにマンガンコースを降ります。

途中むつ湾展望所という東側に開けたポイントがありますが、

徐々に太陽が西日になってきて赤みを増してきています。

梵珠山の復路は分県ガイドブックで紹介されているようにマンガンコースを降ります。

途中むつ湾展望所という東側に開けたポイントがありますが、

徐々に太陽が西日になってきて赤みを増してきています。

「マンガンコース急斜面」

木漏れ日が強く樹木が多くて分かりにくいですが、

マンガンコースの急斜面はサワグルミコースよりも傾斜がキツいです。

実際には写真の上方に向かってジグザグにトレイルがあるのですが、

ガイドブックでこちらのコースが往路になっていない理由が何となく分かりました。

降ってくる途中でご隠居さん夫婦とすれ違ったのですがかなり息が上がっていました。

木漏れ日が強く樹木が多くて分かりにくいですが、

マンガンコースの急斜面はサワグルミコースよりも傾斜がキツいです。

実際には写真の上方に向かってジグザグにトレイルがあるのですが、

ガイドブックでこちらのコースが往路になっていない理由が何となく分かりました。

降ってくる途中でご隠居さん夫婦とすれ違ったのですがかなり息が上がっていました。

「マンガンコース登山口」

小橋を渡って暫く進むとマンガンコースの登山口に到着しました。

熊鈴の無料貸出もしているようです。

今年は青森で熊被害が大きく報じられ邸内と思いますが、

これから冬眠のために食い溜めをする時期ですから気をつけた方が良いかもしれません。

小橋を渡って暫く進むとマンガンコースの登山口に到着しました。

熊鈴の無料貸出もしているようです。

今年は青森で熊被害が大きく報じられ邸内と思いますが、

これから冬眠のために食い溜めをする時期ですから気をつけた方が良いかもしれません。

「水飲み場」

湧き水を利用した水飲み場のようです。

こちらで顔を洗って水を飲んだ時に気付きました。

あれ?サングラスがない!

復路の梵珠山頂で休憩した時にはサングラスをしていたのですが、

頂上のベンチに座ってサングラスを外した時にテーブルに置き忘れたか、

或いは下山時に頭に乗っけて急登を降ってくる時に落としてしまったのかもしれません。

もはや引き返して探すのは無駄だと思い諦めます。

湧き水を利用した水飲み場のようです。

こちらで顔を洗って水を飲んだ時に気付きました。

あれ?サングラスがない!

復路の梵珠山頂で休憩した時にはサングラスをしていたのですが、

頂上のベンチに座ってサングラスを外した時にテーブルに置き忘れたか、

或いは下山時に頭に乗っけて急登を降ってくる時に落としてしまったのかもしれません。

もはや引き返して探すのは無駄だと思い諦めます。

装備

| 個人装備 |

半袖Tシャツ

ロングパンツ

靴下

着替えTシャツ

ミッドレイヤー上着

ハイカットブーツ

ゲーター

薄手のアウターグローブ

レインウェア

キャップ

35Lザック

ガスバーナー

鍋類

スープパスタ食材

麦茶ボトル

ホットコーヒーボトル

レジャーシート

ヘッドランプ

スマホ

ガイドブック

時計

サングラス

和手拭い

ストック

ミラーレスカメラ

三脚

クマ除け鈴

1stエイドキット

|

|---|

感想

分県ガイドブックに掲載されていない馬ノ神山へのルートはブログなどでリサーチしていましたが、

薮漕ぎになるとは想定外でした。

その意味ではまだまだ経験不足でイメトレが出来ていないのだなと反省します。

だからこそ地元有志の人が草刈をしてくれているタイミングに遭遇したことに心から感謝しました。

いつかは自分もどこかへ定住したら地元の里山で草刈をしようと心に刻みました。

馬ノ神山には青森で最も大きなTV塔があり、

青森市や津軽半島の多くの視聴者に電波を届けています。

恐らく眺望が期待できるだろうと思っていたのですが、

意外に標高が低くTV塔建設には条件の良いなだらかな山でした。

逆に言えば眺望は思ったほどでは無かったという事です。

9月中旬で朝晩は冷え込むかと思っていましたが、

テンポ良く梵珠山に登りましたし、

縦走路では薮漕ぎがあったため、

終始半袖Tシャツ一枚で気候的には大丈夫でした。

むしろ下山して着替えたので汗をかいたくらいです。

パンツも薄手のもので大丈夫だと思いますが、

今回は薮漕ぎがあったため意外なことに丈夫なハイカットブーツで小枝を踏みつけても大丈夫でした。

今秋はいくつか登ろうと思っているので、

敢えて準備も兼ねて多くの装備を持って負荷をに慣れておこうと思いました。

山ご飯もガスバーナーで作りましたし、

時々装備を使って慣れておくのは重要でしょう。

梵珠山だけなら手ぶらで小さな子どもと遠足気分を楽しめると思います。

かなり整備状態も良いので安心できるところだと思います。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

るっく

るっく

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する