赤牛岳東面ルンゼ ダイレクト 水晶岳西面ルンゼ

- GPS

- 46:19

- 距離

- 56.5km

- 登り

- 5,131m

- 下り

- 5,130m

コースタイム

- 山行

- 10:58

- 休憩

- 0:40

- 合計

- 11:38

- 山行

- 11:25

- 休憩

- 0:33

- 合計

- 11:58

- 山行

- 6:23

- 休憩

- 2:49

- 合計

- 9:12

| 天候 | DAY1雨のち曇り晴れ DAY2曇りのち晴れ DAY3晴れ |

|---|---|

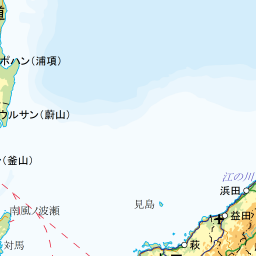

| 過去天気図(気象庁) | 2025年04月の天気図 |

| アクセス |

写真

感想

蔵王から下山したら木曜から晴れ、東北遠征は切り上げて関東に戻って週末の山の準備をした

積雪期の赤牛岳は2回登っていて1回目は北面の口元ノタル沢上部を滑った

2回目には東面を狙ったが下部の雪が無くなっており断念、別の東面のルンゼも目指したが同様に下部は雪が無くなっていたので登り返した

こうなるとどうしても行きたくなる、しかし近年雪が少なく、行けるとしてもGW前でその頃には下部の雪が無くなってしまう

ということでタイミングを見計らっていたところチャンスが来た、ただし寒気が入るのでカチカチの雪だったら、、という不安もありつつ

DAY1

前日に新穂高に到着して仮眠、2時に起きたが雨、仮眠を繰り返しながら6時にスタート、左俣林道は2つ目のカーブから雪が繋がっておりシール歩行で進む

秩父沢入口までいくつもデブリがあるが穴毛谷出合を過ぎたところは非常に大きく10mくらい高巻きした

途中で3回くらい水を汲めるポイントがあったのでラッキーだった

秩父沢はガスの中を進む、時折太陽の光が当たると暑いのでガスっていてくれた方がいい、それでも湿度が高いので汗をかいた、これのせいで稜線の風で体が冷えた

大ノマ乗越に到着、双六谷へ滑り込む、雪は下地が硬いが新雪が乗っている感じで快適ではない、デブリが出てきたところで双六小屋方面へトラバース

滑り切ったら小屋方向へシール歩行、双六岳山頂方面の沢との出合まで水が汲める場所が何箇所かあった

双六と三俣の稜線に上がる頃には冷たい風に吹かれて一気に寒くなる

丸山をクトーで登り三俣との鞍部へ、今年のこのエリアは稜線上の雪つきが悪く、

岩や藪が露出している、やわらかい雪を拾って滑っていたら誤って岩の露出しているところを滑ってしまいおろしたての板のソールに傷がついた、これでもう何もこわなくない笑

コルで雪庇の段差が小さいところを探り東側斜面をトラバースして三俣へ

ガスに覆われてホワイトアウトとなり薄い視界を頼りに小屋まで来たらガスを抜けた

あとは順調に黒部源流まで滑り込み岩苔乗越に登りかえす

岩苔乗越で電波が入るので天気をチェックしてハードバーンを滑りながら水晶池までトラバースしてテントを張った、木に囲まれて風もなく快適でした

DAY2

初日のスタート時間が遅く、テント張ったのが遅かったので睡眠時間はあまり取れなかった

岩苔小谷側に戻る予定なので、泊まり荷物をデポするか悩んだが、ソロで初の東沢谷なので全部背負っていくことにした

ヘッデンで高天原温泉まで滑り込み、シールはって温泉沢を歩く、

温泉沢は温泉付近で水汲めた以外は雪で埋まっていた

中間部でいつも露出していた滝は完全に埋まっている、ここから雪が固くなるのでクトーで2803ピークまで通した

水晶岳方面はすっかり晴れているのだが赤牛岳山頂はなぜかガスっていたので、晴れ待ちも兼ねてゆっくり登った

2803ピーク付近は岩が露出していたのでシートラ、その先は雪が繋がったのでシールでトボトボ歩いて赤牛岳ゴール

山頂に着く頃には一面晴れてくれて北アルプス最奥からの景色を堪能した

さて赤牛岳の東面を確認すると雪の量はバッチリ、しかし山頂下は硬い雪だった

ここに至るまでの稜線で確認した分には新雪が付いている斜面もあるだろうと思ったので、まずはエントリーすることに

山頂からはノールしていて先が見えない、冒険的なライン

まずは山頂下のハードバーンを丁寧にターンしていくとスキーヤーズライトに薄い新雪があったのでそちらに移って快適な滑降で継続する

だんだん先が見えてきて初めの喉の部分に差し掛かる

ここは40度を超える急斜面で氷化している箇所も見受けられる

喉の最狭部は高さ5mほどが完全に凍っており横滑りでも怖く通過をためらう

スキーヤーズライト側に凍っていない雪を見つけたのでカニ歩きで1m戻してそちらへ移って突破

あとは薄い新雪の乗った40度超えの斜面を確実にターンして高低差50m程をこなすことができた

この先も複雑な地形をしており優しくない雪が続くので緊張する

ゴルジュ地形を進み他のラインも観察しながら滑り込んでいく

中間部は滝地形が連続するので先がしっかり確認できるスピードで滑っていく

幸運なことに滝は全て埋まっており、一箇所穴が空いていたが容易に通過できた

最後の滝はスキーヤーズレフトがデブリで埋まっていたので綺麗な雪面のライトから行ってみたがガチガチの雪だったので横滑りでこなした

下部はデブリが多いが避けて滑ることができ、東谷沢との出合が見えた時は安堵して雄叫びをあげた

高低差1000mの冒険的なラインだった

東谷沢までたどり着いたら大休憩、ポカポカの雰囲気のいい河原で寒さと緊張を癒した

東沢谷からは水晶方面へ歩いていく

地形図的には右岸側が歩きやすそうにみえたが河原の周辺は左岸側の方が歩きやすい地形が多かった

水を汲めるポイントは多く、沢が分かれる手前くらいまではあった

2303付近で水晶小屋に行くか水晶岳に行くか迷ったが、なかなか来れない場所なので水晶へ、日が照ったり曇ったりで比較的快適に登れた

稜線についてしばらくしたらシートラ・アイゼンに切り替えて夏道沿いに水晶岳へ

北峰の最後の登り上がりだけ急でいやらしいが難なく水晶岳山頂にゴール

この頃には曇りおよび山頂周辺はガスで覆われてしまった

西側へ降りる必要があるが視界もないのでエントリーが分かりやすい北峰・南峰間のルンゼを滑ることに、エントリーから雪が繋がっている

このルンゼは両側を岸壁に挟まれていて幅も狭いのでブレーキを掛けながら滑り降りていくことになる、特にハードバーンが基本だったので横滑りも多発した

出口が見えて広い斜面になるがデブリが露出していて快適ではなさそうだったので

スキーヤーズライトからトラバースして快適斜面のルンゼを見つけて継続滑走

岩苔小谷でフラットに近い雪面を見つけてテントを張った

あー後は帰るだけだ、さっさと寝よう

という感じだったが夜はかなり冷え込んでモンベル#2+ダウンジャケット2枚着ても寒いのでハードシェルまで着込んで目を瞑って耐えた

ガスもノーマルのものと夏用のバーナーだったので水を作るのに非常に時間がかかった

DAY3

これまで全然眠れていなかったのでたっぷり寝たかったが寒すぎるので早めの出発

ブーツに足を入れると冷たすぎで足が痺れる

丸山までは来た道を戻るだけ、雪は概ね硬いがクトーで通せた

丸山の先のコルから双六小屋へ滑り込む

弓折岳へ夏道で行こうかと思ったが雪が固くてクトーでトラバースして歩くのはしんどすぎる

水も汲みたかったので双六谷を滑って大ノマ乗越へ登りかえす

しかしこの登り返しが雪が悪くて足にくるしスリップするしでイライラしたのでほぼ直登でシール歩行した

大ノマ乗越で槍穂高のパノラマをゆっくり堪能して秩父沢へ

全面フラットなザラメでゲレンデの如く飛ばして滑った、テントの荷物に背中を引っ張られながら

あとは左俣林道を戻るだけ、デブリで時間はかかるものの軟かくなっていたので滑って通過できるところもあったし、水を汲める箇所も3箇所あったので思ったより快適だった

1300くらいの穴毛谷への道の橋があるところのデブリだけは規模がデカかったので坪足で10mくらい高巻きして通過

あとは難なく新穂高まで通してゴール

下山後はいつも通りJA→バスタで唐揚げ→平湯の森→マスタシュと行きたいところだったが

JAは閉店、唐揚げはメニューからなくなり、マスタシュは閉店時間早くなってた

とのことでしばらく来ないうちに色々変わってしまった

ー

今の時代の山スキーは先人の記録が豊富で、軽くていい道具が揃って恵まれている

そのおかげで楽しめる人も増えたし、いい記録も多くなってきた

そのような恵まれた環境で挑戦的な山行をすることで更に進歩できるのではないか、

と考えて北アルプス最奥部、赤牛岳からダイレクトなラインで難易度の高いルートを滑ることを計画した

ただそう甘くはなく、それを実現できる条件はかなり限定されているし、1回あたりのトライの労力が大きかった

運よく3回目のトライで実現することができ、体力・技術・経験・知識ともに自分の今の最高値を出し切ることができてやり切った感がある

やっぱり山スキーは楽しい、つらい登り、死ぬかもしれない怖い場面、お金も時間もかかるのに1円の儲けにもならない、そんなことも気にならないくらい感動できますね

こんな遊びに全力投球できるのはとても幸せなことだと思いますね

ということでこれからも進歩していこうと思いました

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する