記録ID: 1587460

全員に公開

ハイキング

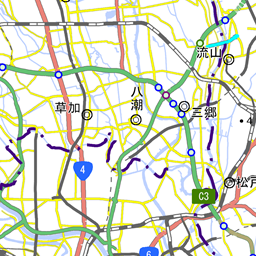

奥武蔵

西武開拓史の跡を訪ねて(馬鉄・飯能停車場~天覧山駅~天覧山~市立博物館)

2018年09月17日(月) [日帰り]

体力度

1

日帰りが可能

- GPS

- 02:50

- 距離

- 6.1km

- 登り

- 93m

- 下り

- 82m

コースタイム

| 天候 | 薄晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2018年09月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

電車

飯能駅 降車・乗車 |

| コース状況/ 危険箇所等 |

道標は整備されてます。 トイレも各所にあります。 |

| その他周辺情報 | 日帰り入浴と食堂も沢山あります。 |

写真

馬鉄・飯能停車場跡

入間馬車鉄道は、明治33年(1900 )4月14日に設立(社長増田忠順・入間銀行頭取)され、翌年の5月10日に入間川(現・狭山市)~飯能間が開業しました。その後、大正6年(1917)12月10日に全線廃止そして会社解散に至るまでの17年間、西武地域の発展に貢献しました。

入間馬車鉄道は、明治33年(1900 )4月14日に設立(社長増田忠順・入間銀行頭取)され、翌年の5月10日に入間川(現・狭山市)~飯能間が開業しました。その後、大正6年(1917)12月10日に全線廃止そして会社解散に至るまでの17年間、西武地域の発展に貢献しました。

笹井観音堂は、江戸時代になると徳川の宗教政策によって寺領わずか10石に減らされ、その後、現在地に移転させられてしまいました。そして明治5年(1872)9月15日の修験道廃止令(太政官布告、修験宗は従来の本寺所管の儘天台真言の両本宗へ帰入)により、狭山の修験寺院も廃寺となりました。現在の笹井観音堂は廃寺跡に建てられたものといわれています。

瀧音山白山寺梅の坊滝不動尊です。

文武天皇の代、役行者(役小角)が諸山を修行中に相州八菅山から武蔵を眺望すると樹間よりかすかに瀑布の水声が聞こえた。役小角は大宝2年(702)に笹井を訪れ、滝の下に不動明王が現れるのをみて堂を建て、瀧音山と名付けて霊場を開いたと伝えられています。これが現在の滝不動尊がある所といわれています。ここは笹井観音堂の旧地といわれ、修験者たちはこの滝にうたれて修行したといわれています。

ご本尊は不動明王。

文武天皇の代、役行者(役小角)が諸山を修行中に相州八菅山から武蔵を眺望すると樹間よりかすかに瀑布の水声が聞こえた。役小角は大宝2年(702)に笹井を訪れ、滝の下に不動明王が現れるのをみて堂を建て、瀧音山と名付けて霊場を開いたと伝えられています。これが現在の滝不動尊がある所といわれています。ここは笹井観音堂の旧地といわれ、修験者たちはこの滝にうたれて修行したといわれています。

ご本尊は不動明王。

清水崇徳さんのお墓。

入間川町の偉人、清水崇徳が語った「世人は日が暮れてから提灯を捜すが、自分は朝から提灯をつけて仕事をする。日が暮れて狼狽しない代わりに、先走ってろうそくの無駄をする」との言葉は自戒の念を込めた名言です。

明治10年(1877)から明治34年(1901)にかけ、実業家としては、埼玉県下最初の本格的器械製糸場といわれる暢業社を創業、横浜で同伸社(生糸貿易商社)を創業、増田忠順とともに川越鉄道の設立発起人となる、入間馬車鉄道(入間川~飯能)開業(第2代社長清水崇徳)などですが、先見の明があるとは言うものの、いずれの事業も成功したとは言い難いようです。

入間川町の偉人、清水崇徳が語った「世人は日が暮れてから提灯を捜すが、自分は朝から提灯をつけて仕事をする。日が暮れて狼狽しない代わりに、先走ってろうそくの無駄をする」との言葉は自戒の念を込めた名言です。

明治10年(1877)から明治34年(1901)にかけ、実業家としては、埼玉県下最初の本格的器械製糸場といわれる暢業社を創業、横浜で同伸社(生糸貿易商社)を創業、増田忠順とともに川越鉄道の設立発起人となる、入間馬車鉄道(入間川~飯能)開業(第2代社長清水崇徳)などですが、先見の明があるとは言うものの、いずれの事業も成功したとは言い難いようです。

黒須駅跡

この駅は大正6年(1917)12月12日に貨物専用駅として豊岡駅(現・入間市駅)と仏子駅の間に開設され、昭和28年(1953)に廃駅となりました。運搬貨物は主に杉材と川砂利でした。

川砂利運搬では、大正9年(1920)に開通した埼玉県営鉄道・的場線(的場(現・霞ヶ関駅)~砂利採取場)と大正14年(1925)に開通した川越鉄道・安比奈線(南大塚~安比奈)も西武開拓の一翼を担いました。

この駅は大正6年(1917)12月12日に貨物専用駅として豊岡駅(現・入間市駅)と仏子駅の間に開設され、昭和28年(1953)に廃駅となりました。運搬貨物は主に杉材と川砂利でした。

川砂利運搬では、大正9年(1920)に開通した埼玉県営鉄道・的場線(的場(現・霞ヶ関駅)~砂利採取場)と大正14年(1925)に開通した川越鉄道・安比奈線(南大塚~安比奈)も西武開拓の一翼を担いました。

天覧山山頂

明治16年(1883)4月18日に明治天皇が天覧山山頂より近衛兵春季演習を統監したのを記念して命名されました。

それまでは能仁禅寺に奉納された十八羅漢に因んで「らかんやま」と呼ばれていました。

明治16年(1883)4月18日に明治天皇が天覧山山頂より近衛兵春季演習を統監したのを記念して命名されました。

それまでは能仁禅寺に奉納された十八羅漢に因んで「らかんやま」と呼ばれていました。

装備

| 個人装備 |

キャップ(ロゴス)

半袖Tシャツ

ズボン

靴下

雨具

ボディザック(コールマン7L)

行動食

飲料500ml1本

筆記用具

保険証

ガラケー

時計

タオル

カメラ

同予備電池

GPS

ヴィクトリノックス

超小型高輝度ハンドライト

エスビット(同燃料)

|

|---|

感想

西武開拓の歴史跡を訪ねながら、天覧山を歩いてきました。

まだ、川越鉄道(本川越~国分寺)しかなかった時代には、入間市、飯能市や小川町などの埼玉県西武地域はこれから大きな発展が見込める、開拓し甲斐のあるところとして各地にほぼ毎月1行ぐらいの割合で地元銀行が設立され、また川越鉄道を幹線として狭山市から青梅市へは中武馬車鉄道、飯能市へは入間馬車鉄道が走り、熱気が渦巻いている正に近代日本の縮図のようだったと思われます。

都会のために入間川の川砂利を、そして奥武蔵の西川材や石灰石を提供し、また地元では養蚕・製糸や茶樹・製茶が業として発展していった時代、そんなことを頭に思い浮かべながらハイクって来ました。

(なお、写真の説明文の一部には、入間市立博物館、狭山市立博物館と狭山市史および飯能市立博物館などの説明表示を一部使わせていただきました。ここでお礼申し上げます。)

これも

いいよねッ 歴史を絡めた低山ハイク!

今回は、午後からの敬ロートル(敬老)の日のハイクでしたので、お土産はありません。

以上っす。

amuri

amuri

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

amuriさん 初めまして こんにちは

ケダマと申します

居住地の近くや足繁く通う道など、

普段見慣れた光景の写真でしたが、

西武開拓や鉄道の歴史と関連付けられ、大変興味深く拝見しました。

何気なく通り過ぎていたあの建物やあの空き地が、

かつての駅跡だったり史跡だったりと驚かされることばかりです

普段歩いているあの道を馬車鉄道が通っていたなんて…

無知蒙昧な自身が恥ずかしい限りです

これからは地元の博物館や資料館にも足を運び、

自身の生活するエリアの歴史や来歴も学んでみたいと思います

大変良い刺激を頂き、ありがとうございました

ケダマさん こんにちは 初めまして

と言いますか、いつもレコを拝見させていただいておりますので初めてという気がしません (^▽^) ニコ。

ケダマさんのレコで植物や鳥類の同定について色々教えていただいてます。特に定点観測型の「智光山公園」レコは季節の移り変わりの雰囲気が味わえるようで興味深く拝見させていただいてます。また、奥様リクエトスの「チャレンジ」シリーズもほほえみながら「拍手」をクリックしてます。

今回の小生のレコですが、ヤマレコに載せるのが相応しいかどうか迷いました。でも常々感じていることがありました。それは狭山市、入間市や飯能市のシャッター商店街の多さでした。むかしからこのような活気のない商店街ではなかったはずだと思っていた時に、ちょっとしたキッカケがあり、埼玉県西武地域の歴史を調べてみようと思い立ちました。一応、明治5年から昭和27年までの西武地域を主にした金融・事業・運輸(鉄道)の年表を作って調べ始めましたが、まだまだ突っ込みの足りない調べ状態のまま、レコにアップして恐縮しています。

レコ仲間として今後ともよろしくお願いします。

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する