記録ID: 7195531

全員に公開

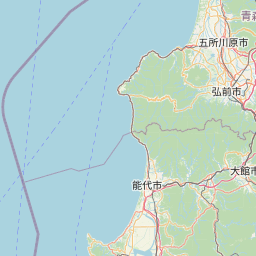

ハイキング

東北

高山峠

2019年09月29日(日) [日帰り]

体力度

2

日帰りが可能

- GPS

- 02:47

- 距離

- 9.9km

- 登り

- 275m

- 下り

- 271m

コースタイム

日帰り

- 山行

- 2:46

- 休憩

- 0:01

- 合計

- 2:47

距離 9.9km

登り 275m

下り 271m

登山ともハイキングとも言えず「遠足」と言った山でしょうか。

いや「山」ではなく文字通り「峠」です。

標高は僅か277.10mですが分県ガイドブックに掲載されている山だったりします。

いや「山」ではなく文字通り「峠」です。

標高は僅か277.10mですが分県ガイドブックに掲載されている山だったりします。

| 天候 | 晴 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2019年09月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

ハイキングというより遠足、遠足と言うより散歩というコースです。 |

| その他周辺情報 | 呆気ない遠足気分?の峠なのでこの後車で移動して名久井岳にも登りました。 名久井岳の後手打ち蕎麦を食べて温泉入浴しました。 そちらの山行記録を参照下さい。 |

写真

「スタート地点の案内表示」

スタート地点の標識に宿場坂と記されています。

現在は県道233号線が奥州街道になっており、

かつてはこの辺りが旧道で宿場になっていたようです。

右側が高山展望台の案内になっており4.9kmと記されています。

今回は往復するルートになるので10㎞ほどの行程になります。

スタート地点の標識に宿場坂と記されています。

現在は県道233号線が奥州街道になっており、

かつてはこの辺りが旧道で宿場になっていたようです。

右側が高山展望台の案内になっており4.9kmと記されています。

今回は往復するルートになるので10㎞ほどの行程になります。

「ここから始まる」

5分程県道の舗装道路を進むと旧奥州街道の分岐点に到着します。

ガイドブックに記されている通り向こう側に駐在所があるのですぐに分かりました。

分岐点に案内板と標識があるので間違えることはありません。

5分程県道の舗装道路を進むと旧奥州街道の分岐点に到着します。

ガイドブックに記されている通り向こう側に駐在所があるのですぐに分かりました。

分岐点に案内板と標識があるので間違えることはありません。

「奥州街道案内板」

古びた案内板で所々文字が剥げ落ちて読むことが出来ません。

一応今回訪れる高山峠の展望台の先まで街道が描かれていますが、

汚れもあってあまり案内板として成立していないように思います。

一点だけ気になったのはガイドブックにも記述があった「安達婆伝説の地」という画です。

写真では丸図がいくつもありますが左から4つめの画がそれで、

見返り美人ならぬ鬼婆がデカい出刃包丁をかざしています。

色落ちしていますが刃の部分が赤く染まっているような・・・。

古びた案内板で所々文字が剥げ落ちて読むことが出来ません。

一応今回訪れる高山峠の展望台の先まで街道が描かれていますが、

汚れもあってあまり案内板として成立していないように思います。

一点だけ気になったのはガイドブックにも記述があった「安達婆伝説の地」という画です。

写真では丸図がいくつもありますが左から4つめの画がそれで、

見返り美人ならぬ鬼婆がデカい出刃包丁をかざしています。

色落ちしていますが刃の部分が赤く染まっているような・・・。

「ここから砂利道」

更に5分程田んぼの脇などを通って舗装された小路を進むといよいよ砂利道に分け入っていきます。

生活道路はここから作業道になります。

今回はずっと全行程を通じてこの整備された砂利道を進むことになります。

更に5分程田んぼの脇などを通って舗装された小路を進むといよいよ砂利道に分け入っていきます。

生活道路はここから作業道になります。

今回はずっと全行程を通じてこの整備された砂利道を進むことになります。

「さくらんぼ畑」

かつての奥州街道も今は作業林道になっていますが、

麓の両側は主にさくらんぼ畑になっており、

防風林として道に沿って灌木や生け垣になっています。

さくらんぼは雨粒に当たると出荷できなくなってしまうのでビニールハウスの骨組みが建てられているところもありました。

たまたま向こうから農家の軽トラックがこちらに降りてくるところでした。

とはいえまださくらんぼの時期は先でもあり途中すれ違ったのはこの一台だけです。

かつての奥州街道も今は作業林道になっていますが、

麓の両側は主にさくらんぼ畑になっており、

防風林として道に沿って灌木や生け垣になっています。

さくらんぼは雨粒に当たると出荷できなくなってしまうのでビニールハウスの骨組みが建てられているところもありました。

たまたま向こうから農家の軽トラックがこちらに降りてくるところでした。

とはいえまださくらんぼの時期は先でもあり途中すれ違ったのはこの一台だけです。

「並木の松」

歩き始めて25分くらいで大きな松の木の地点まで来ました。

その昔は松並木になっていたらしいですが、

現在シンボルとしてこの一本が町の指定文化財になっているようです。

とは言え他の雑木が繁殖しており上部は幹もよく見えずあまりシンボルとは感じられませんでした。

歩き始めて25分くらいで大きな松の木の地点まで来ました。

その昔は松並木になっていたらしいですが、

現在シンボルとしてこの一本が町の指定文化財になっているようです。

とは言え他の雑木が繁殖しており上部は幹もよく見えずあまりシンボルとは感じられませんでした。

「ブナ林の林道」

もはや平らな作業林道なので本当に遠足気分です。

ずっとこんな感じの作業林道をひたすらテクテク進みます。

場所によっては杉の植林がされていますが、

ブナが繁っていたり地点によって様々な立木が日差しを和らげてくれます。

もはや平らな作業林道なので本当に遠足気分です。

ずっとこんな感じの作業林道をひたすらテクテク進みます。

場所によっては杉の植林がされていますが、

ブナが繁っていたり地点によって様々な立木が日差しを和らげてくれます。

「北向分岐」

歩き始めて40分弱で中間点を少し過ぎた辺りです。

分岐点にやってきました。

右側の北向という方向に進むと再び元の県道に戻る舗装道になります。

この辺りは笹薮になっているところがありましたが、

真っ直ぐ先に進んで少し下っていきます。

歩き始めて40分弱で中間点を少し過ぎた辺りです。

分岐点にやってきました。

右側の北向という方向に進むと再び元の県道に戻る舗装道になります。

この辺りは笹薮になっているところがありましたが、

真っ直ぐ先に進んで少し下っていきます。

「湧き水が土管に」

小屋の中は土管が地面に突き刺さるように据えられ、

樋管から湧き水が出ています。

平成9年の宝くじ助成金で整備されたものでした。

名水百選とかには選ばれていないようですが、

お腹を壊すといけないので今回は飲まずに見るだけです。

小屋の中は土管が地面に突き刺さるように据えられ、

樋管から湧き水が出ています。

平成9年の宝くじ助成金で整備されたものでした。

名水百選とかには選ばれていないようですが、

お腹を壊すといけないので今回は飲まずに見るだけです。

「東屋休憩所」

水屋の土手側も休憩所が整備されてお稲荷様が祀られています。

ガイドブックによると「山の神」として古くから祀られていたようで、

今で言えば里山の生活の中で崇められていたのでしょう。

東屋で休憩するのも良いですが、

今回は遠足レベルで全く疲れていないので先を急ぎます。

水屋の土手側も休憩所が整備されてお稲荷様が祀られています。

ガイドブックによると「山の神」として古くから祀られていたようで、

今で言えば里山の生活の中で崇められていたのでしょう。

東屋で休憩するのも良いですが、

今回は遠足レベルで全く疲れていないので先を急ぎます。

「伐採地」

いよいよ峠の緩やかな稜線に出てきましたが、

植林地の一部が伐採された後になっており視界が開けます。

この辺りは広く杉が植林されているようです。

道端の雑草も花が咲いていて空が抜けてくると絶好の遠足日和だなと感じます。

いよいよ峠の緩やかな稜線に出てきましたが、

植林地の一部が伐採された後になっており視界が開けます。

この辺りは広く杉が植林されているようです。

道端の雑草も花が咲いていて空が抜けてくると絶好の遠足日和だなと感じます。

「水無坂」

歩き始めて一時間で水無坂という地点に着きました。

この辺りが最初の案内板にあった「安達婆伝説の地」です。

山賊でもいたのかなと昔話を妄想するのですが、

険しい山道というわけでもなくなかなかイメージ出来ません。

但し人里からはかなり離れた所なので神話的にそういう話しがあってもおかしくはないのかもしれません。

歩き始めて一時間で水無坂という地点に着きました。

この辺りが最初の案内板にあった「安達婆伝説の地」です。

山賊でもいたのかなと昔話を妄想するのですが、

険しい山道というわけでもなくなかなかイメージ出来ません。

但し人里からはかなり離れた所なので神話的にそういう話しがあってもおかしくはないのかもしれません。

「駕籠立場」

緩やかな峠道をいよいよピークに向かって上ってきましたが、

写真では左側のピークが高山峠になります。

街道はピークを貫いているわけではなく脇をそのまま先に進む形になります。

駕籠立場(かごたちば)というこの地点で街道から外れてピークに回り込むことになります。

かつての南部藩の治世に藩主が駕籠から降りてピークに歩いて登ったという事でしょう。

緩やかな峠道をいよいよピークに向かって上ってきましたが、

写真では左側のピークが高山峠になります。

街道はピークを貫いているわけではなく脇をそのまま先に進む形になります。

駕籠立場(かごたちば)というこの地点で街道から外れてピークに回り込むことになります。

かつての南部藩の治世に藩主が駕籠から降りてピークに歩いて登ったという事でしょう。

「高山峠展望台」

歩き始めて70分くらいで頂上の展望台に到着しました。

峠のピークは広場になっておりかつては休憩所があったようです。

現在は東屋と展望台が設えられていて芝生になっています。

草刈がされているのかもしれませんが、

東屋も展望台も補修はされていないようなのでこの先ちゃんと残るのかは怪しいでしょう。

歩き始めて70分くらいで頂上の展望台に到着しました。

峠のピークは広場になっておりかつては休憩所があったようです。

現在は東屋と展望台が設えられていて芝生になっています。

草刈がされているのかもしれませんが、

東屋も展望台も補修はされていないようなのでこの先ちゃんと残るのかは怪しいでしょう。

「展望台からでも展望無し」

何と!展望台から太平洋のある東側を見ても立ち木で全然眺望がありません!

草刈りされて芝生スペースがあるのは見た目にも心地良いのですが、

眺望目当てで訪れても達成感はありません。

実際の最高点が写真の右上側にあることが見て取れます。

何と!展望台から太平洋のある東側を見ても立ち木で全然眺望がありません!

草刈りされて芝生スペースがあるのは見た目にも心地良いのですが、

眺望目当てで訪れても達成感はありません。

実際の最高点が写真の右上側にあることが見て取れます。

装備

| 個人装備 |

半袖Tシャツ

クオーターパンツ

靴下

雨具

キャップ

22Lザック

ビスケット類

ホットコーヒーボトル

マグカップ

レジャーシート

ヘッドランプ

スマホ

ガイド

時計

サングラス

和手拭い

ストック

カメラ

ゴリラポッド

クマ除け鈴

|

|---|---|

| 備考 | 高山峠だけ訪れるなら手ぶらでも行かれますし、名久井岳だけ登るのでも手ぶらでも良いかもしれません。 |

感想

峠の展望台でコーヒーを飲みつつ一服しましたがビスケットには手をつけませんでした。

三角点探しもあって頂上で45分の休憩でしたが来た道を戻るだけでした。

最後にさくらんぼ畑の辺りで分県ガイドブックを手にしたおじさんと出会いましたが、

手ぶらな上にジーンズにでしたから登山の格好をしているこちらが恥ずかしいくらいでした・・・。

ストックを使うようなコースじゃないです。

本当に登山とは言えない「峠」なので、

この後名久井岳に行っておかわり登山をします。

最初からそのつもりだったので、

こちらの高山峠はアップという感覚でもあります。

実際遠足と言うよりもお散歩感覚でした。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

るっく

るっく

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する