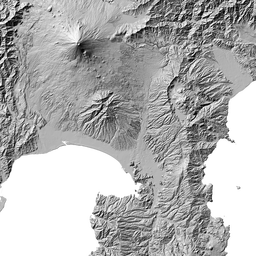

寄沢-雨山峠踏査/鍋割山-小丸尾根

- GPS

- 06:56

- 距離

- 17.6km

- 登り

- 1,286m

- 下り

- 1,285m

コースタイム

- 山行

- 5:49

- 休憩

- 1:07

- 合計

- 6:56

| 天候 | 晴れのち曇り |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2025年04月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

電車 バス

復路:大倉バス停から渋沢駅 |

| コース状況/ 危険箇所等 |

水害で長らく通行止扱いの寄沢-雨山峠は、一部荒廃が進んでいるものの通れない状況ではない。鎖、ロープ、階段、桟道も、不安だがギリギリ使えるレベルにとどまっていた。指導標はほぼ生きており、ちょっとだけ手を入れれば設備に関しては以前のレベル近くまで復旧できると思う。 ただし、このルートをよく知っていないとコースをロストする危険は大きく、山慣れない人が近づける場所ではない。特に初めの寄沢伝いに渡渉を繰り返す部分が迷い易いのと、寄コシバ沢を過ぎた谷合のトラバースが滑落し易くなっているので、経験者も注意が必要だ。 もともと経験者向きの上級コースをうたっていて、大雨のたびに様相が変わるような道なのだから、ルート、設備の安全性を自分で確かめながら歩く「自己責任コース」として、一日も早い再開を望みたい。 ・下りで使った小丸尾根は、利用者が増えたせいか心なしか整備が良くなった(特に上部)感じがした。 |

写真

感想

早めの電車で来たので座れたが、寄行バスは超満員だった。「ひょっとして寄沢ルート解禁か?」と期待しかけたが、高松山最寄りの田代向で高齢者らがどっと下車。終点の寄から北へ歩き出すと、前後にハイカーは一人も見当たらなかった。

散り始めの桜やヤマブキの花を愛でながら舗装路を歩くこと30分で寄大橋。以前なら路肩のスペースにずらりと駐車車両が並んだが、今日は1台だけだ。車止めゲートを抜け、人影のない水源の森を経て登山口へ。途中、出会ったのは散策の人2人だけだった。

寄沢コースが大雨による崩落で通行止めとなって久しい。当方もちょうど4年前に下山で使って以来となるが、自己責任で通過した人のレコは時折り目にする。”自己責任”と言ったらバリルートは皆そうだ。ここは過去15年で10回は利用したルートで、地形情報はほぼ頭に入っている。十分な準備と下調べをして、危なければ引き返す方針で踏査してみることにした。

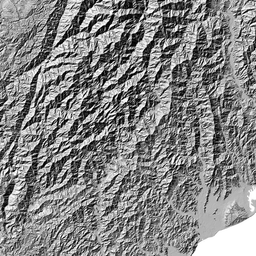

登山口の先も県民の森の散策路だから整備に不足はない。いつも通り県民の森コースで堰堤を越し、寄沢1回目の渡渉。前日に雨が降ったが流量は少な目だった。右岸を少し上流へ行くと、しっかりした県民の森コースの道標の脇に古びた登山道の道標がある。踏み跡が無くなっているが、沢沿いに上流へ歩くと登山道が現れる。堰堤の階段も健在で、その上が第2の渡渉となる。

左岸に渡り、黄色い道標に従って下のえぐれた川岸を「保安林」の標柱の方へ辿る。すぐ上で林の中に踏み跡を探し、そこを抜け出すと広い河原に出る。対岸の100mほど上流に指導標があるのだが、まずは渡りやすい所を探して第3の渡渉。堰堤を右手に見てはっきりした踏み跡を登って行くと、第4の渡渉点に降りる梯子も健在だった。

左岸に渡ったらほどなく右へ折れて登るのだが、あったはずの黄色い道標が見当たらない。キョロキョロすると頭上の枝にピンクテープがあり、右手にうっすら踏み跡が見えた。やや戻る様にして沢から離れ、左へUターンして鹿柵伝いに左岸を登る。

小沢の横断にちょっと気を付けただけで明瞭な道形のまま第5渡渉点へ至った。道標も残っている。もともと水量は少なく渡渉に苦労はないポイントだったが、渡った先は梯子の下までの道がなくなっていた。ただし、梯子そのものと手前の鎖はしっかりしている。

すぐ先の釜場ノ平の手前、木橋と桟道のある道はほぼ斜面と同化しており、桟道も朽ちかけていて注意が必要だった。ミツバツツジ咲くジグザグの尾根道に問題はなく、コシバ沢の鉄階段も大丈夫だったが、「沢沿いの登山道」として注意を促す看板の先は以前から滑落危険区間。ここはさらに「危険」が増した印象だった。落ち葉で足元が見にくいうえ、もともと踏み跡がごく狭い。特に危ない所には手がかりの鎖があり、その助けも借りながら慎重に通過した。

沢に降りる所の木橋は落橋しており、お助けロープが下げてある。いささか古びていたが、このロープと落ちた橋を手掛かりにゆっくり下った。荒れた沢の中を進んでいくと、間もなく前方左に鉄階段が見えた。隣の谷へ左の尾根を越えるための物で、これが崩れるとかなり難儀することになる。取り付き部はやや不安定になっていたが、当面は大丈夫そうだ。ただし、接続した桟道には倒木が刺さっている。

尾根を越えた先も滑落危険の斜面をトラバースしていく谷沿いの道で、頼りの鎖の支柱が土から抜けて宙づりになっている所もある。下山用の空中標識が見え、沢床に降りてホッとした。この先はかつて右岸に道が付いていたようだが、ほとんど崩れており、専ら沢床を辿る。ピンクテープと道標に注意しながら進むと、最初の空中標識から5分ほどで右に登り用の空中標識が現れた。この付近は水がチョロチョロ流れる程度のナメ状の廊下となり、歩きやすい。

流された鉄階段の残骸を踏み越えると、ついに前方に雨山峠が見えた。階段なしにどうやって峠に取り付くのか?と首をかしげたが、廃道化した古い桟道と階段の一部が”現役復帰”している。誰かが手を入れたのだろう。おかげでさして苦闘することなく、無事に峠に立つことができた。なお、峠に立つこのコースの注意看板に通行止め処置のことは触れられていなかった。

実際にこの寄沢ルートを踏査した講評は「コース状況/危険個所等」に記した通りで、以前と比べて格段に危険が増したという印象はない。それはもともと危険だったためでもあるが、あと少しの整備で「通行止め」だけは解除できるのではないかと思う。玄倉林道がようやくユーシンロッジの先まで通れるようになったようだが、神奈川県には次にこちらの整備も検討してもらいたいものだ。

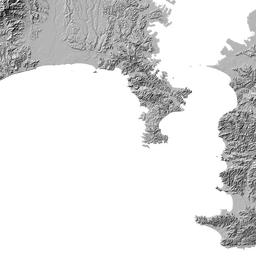

さて、以前とさほど変わらない時間で雨山峠まで来られたが、多少疲れはした気がする。気が付くと雲量が増えて富士山も姿を隠しており、この先は当初計画の塔ノ岳まで足を伸ばすのはやめて、小丸尾根で下ることにした。

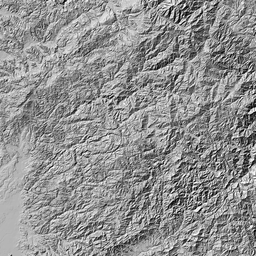

峠からオツボ沢ノ頭までの急坂は下部の階段がなくなっていて少し難儀したが、上にはそよ風吹く気持ち良い稜線歩きが待っている。その先の長いロープ場・鎖場は変化のあるこのコースの楽しみの一つだ。ただ、さすがに最後の鍋割山への登り返しは腹も減ってきて消耗したが。

大変賑わう鍋割山頂で、ついに2000円の大台に達した鍋焼きうどんの価格と行列に驚き、代わりに持参のお握りとカップ麺で昼食にして小丸尾根分岐へ。心なしか整備されて歩きやすくなったと感じる急坂を下る。あちこちの枯れ木に「危険」と書かれた真新しい黄色テープが巻かれており、さらに急斜面の近くにも転落防止で同じテープが延々と張り巡らされていた。

整備するのはいいが、災害現場でもあるまいし、いささか行き過ぎの過保護と感じるのは当方だけだろうか。目立たせるのが目的としても山歩きを楽しむ立場からはやはり目障りだし、倒木でテープが切れて転がっているのは見苦しい。

二俣に降りてくると、勘七ノ沢の流路が手前に変わり、木橋の下は水がなくなっていた。飛び石で難なく渡れるが、後から来た山慣れないグループは逡巡していた。初級者も多い西山林道だけに、小丸尾根に「危険」テープを張り巡らせるより、この木橋を架け替えるか流路を戻すかしてあげて欲しい。

偉そうにそんなことを考えながら辿り着いた大倉バス停には、100mを越すバス待ちの大行列ができていて驚いた。途方に暮れかけたが、その長い行列が臨時便1台を加えた2台のバスであらかたなくなったことにも、再度驚愕した。今日はいろいろ知ることの多い(?)山行となった。

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する