記録ID: 897132

全員に公開

無雪期ピークハント/縦走

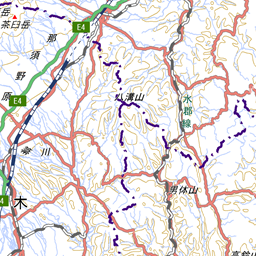

谷川・武尊

谷川連峰馬蹄形縦走 ~雨に降られて旧国道から下山~

2016年05月31日(火) ~

2016年06月01日(水)

- GPS

- 32:00

- 距離

- 22.7km

- 登り

- 1,711m

- 下り

- 1,708m

コースタイム

1日目

- 山行

- 7:00

- 休憩

- 0:50

- 合計

- 7:50

8:50

135分

土合駅

11:05

11:20

45分

松ノ木沢の頭

12:05

12:15

65分

白毛門

13:20

13:30

85分

笠ヶ岳

14:55

15:10

90分

朝日岳

16:40

清水峠

2日目

- 山行

- 4:30

- 休憩

- 0:10

- 合計

- 4:40

8:10

70分

清水峠

9:20

9:30

45分

鉄砲平

10:15

155分

白樺避難小屋

12:50

土合駅

■1日目 5月31日(火)

みんなで行く山を優先してたら山はじめてからずっと行きたかった谷川縦走が行けず仕舞い。

谷川の山開き後なんて暑くて無理、これから沢シーズンだし、連休とれたから今行くしかない、

というわけで、どうせなら伝統的な白毛門からの反時計回りだ!ということで反時計回りで行くことにした。

実に3年越しの実現・・・。

ペーパードライバーで車で夜発は難しいため、朝発で新幹線利用で土合へ。

33Lザックでツェルト泊という技を手に入れたので、荷が軽い!

9:00、土合橋出発。

歩き始めて10分もしないうちに汗だらだら。

あほみたいに暑い!長袖を着てきたことに後悔する。

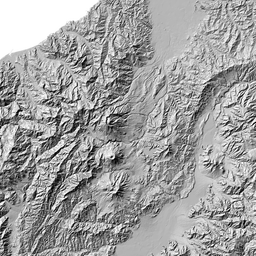

白毛門への登山道は松ノ木沢の頭あたりまで樹林帯の変化のない単調な急登でつまらない。

岩ごろごろでわりと木の根が縦横無尽に出ていて歩きにくい。

途中、小ピークからは一ノ倉や白毛門沢の大滝が見えた。

松ノ木沢ノ頭までくると白毛門が眼前に見えた。

振り返ればどっしりと構え存在感抜群の一ノ倉岳。

岩場の眺めか素晴らしい。

雪山でもここまで来るだけの価値はあるのに納得。

この先は今度は大きな岩をよじ登る。

鎖もあるがなくても登れるので使わないで登った。

冬の白毛門のことしか頭になく、夏山の白毛門のことなんて頭に入れていなかったので、

何だか頭の中の白毛門像と一致しなかった。

幕営するのにじゅうぶんなスペースも見当たらず、とても夏山の白毛門から冬の白毛門を想像できない。

冬になれば木の葉が落ちて雪が積もって魔法がかかったみたいに変化するんだな、きっと。

気象という要素を抜かせば谷川岳を天神平からピストンするよりも白毛門の方が難しいじゃないかと思った。

11:55、白毛門到着。

睡眠不足+暑いの苦手+登り苦手な上、急登なのでかなりバテるかと思ったが、わりとあっさり着いてしまった。何だコレ。

冬山行ってだいぶ体が慣れた?それとも、やっぱり単独の方が自分のペースで歩けるから無駄に疲れない?

白毛門から笠ヶ岳までは藪の中でかさこそよく音がした。

いるのは・・・ヘビ!いやん!

(結局、朝日岳に着くまでに4回も遭遇した。山行全体では6回。何だこのヘビの多さ・・・。泣きたくなる。)

13:20、笠ヶ岳。

山頂直下の笠ヶ岳避難小屋はサウナ状態だった。想像していたよりはきれい。

笠ヶ岳からは朝日岳は近いようでわりと距離がある上、ノコギリの歯のように連続する小ピークの連続だが、

わりと足は快調。今日は調子いい。

それにしても、この時期ってこんな暑かったっけ!?

季節が一月進んでるんじゃないの!?とか思いながら、汗だくの中、東の方を見ると眼下には、

昨年途中で諦めたナルミズ沢が見える。嗚呼、もう沢行きたい!で頭いっぱいである。

雪渓も解けきってもう遡行できそう。

目の前に見える朝日岳は、想像していたよりもどっしりとしていて、池塘もあり、優しい雰囲気の山。

15:55、朝日岳。

ちょうど朝日岳に着いた頃から、下からガスが沸き上がってきてしまった。

それでも、西には谷川の山々、北には巻機などの上越国境の山、東には尾瀬や奥利根の山々が見渡せて、

展望は素晴らしい。

地形図とコンパスで山座同定してしばし、展望を楽しんだ。

ついでに補給できるときに補給しようってことで、朝日岳の水場で水3L補給。

岩の間からちょろちょろと湧き出していた。

が、事前に調べた情報に比べると、本当にちょろちょろ過ぎて水量が少なく、最初、ここでいいか迷ってしまった。

多分、今年は雪が少なかったのもあり、この時期としては水量も少ないのかもしれない。

多分、山開き後にはもう水場は期待できないだろう。

コッヘルかコップがないと水が汲めない。汲むときにごみが入るので、ろ過フィルターあるといいかも。

そうこうしている間にあたり一面ガスってしまった。

ジャンクションピークから巻機山へと続く縦走路はほんと藪でどこに道があるんですかという感じ。

ここも冬になると魔法がかかって素敵な稜線になるんだな。

ジャンクションピークから清水峠へと下るトレイルは崩壊地もあり、ちょっと神経使った。

まぁ、旧国道の方が神経使う感じだったけど・・・。

ひたすら下るもガスって展望がきかないためちっとも清水峠に近付いている感がなく、

地形図から現在地とあとどれくらいで清水峠か確かめながら歩いた。

16:40、ガスの中に鉄塔が見えて、少し下ってようやく清水峠到着。

本当は天気が良ければ、ツェルトを張って、星空の下、寝たかったが、

あいにく夕方からは夜は雷雨の予報だったので、避難小屋泊することにした。

避難小屋の中はちょっとボロいが、不衛生というほどではなく、気にせず寝れた。

夜、屋根に打ち付ける雨の音が凄かった。

■2日目 6月1日(水)

4時起床。

相変わらず、外は雨だ。風も強い上に寒い。

予想では朝には回復するはずだったが、思ったより天気は回復せず。

ぎりぎりまで様子を見て、どうするか決めようということにし、シュラフの中にくるまる。

結局、7時になっても小雨で回復しなかったため、泣く泣く旧国道を使って下山することにした。

10時頃になると水上方面は日が当たるようになったが、相変わらず、谷川は厚い雲に覆われていて、

ガスっている。

下界は晴れている・・・。

次、いつ来れるかわからないから歩きたいなぁ。

でも、この無展望状態で歩いても何も楽しくないよと自問自答。

下界は晴れている・・・。下界は晴れている・・・。晴れろ!悶々。

旧国道は山の斜面を等高線をなぞる形で進むが、草木が茂っている上、

左側は切れ落ちていて人一人ようやく通れる幅の道で、白樺避難小屋までは注意が必要。

いくつも沢を渡り滝の上を通過したりするが、特に沢付近は崩壊していて、要所要所でトラロープが張ってあった。

途中、1箇所、七ツ小屋沢はまだ雪が解けきっておらず雪渓になっていた。

滑ってしまえば、結構下まで落ちてしまうので、ステップを刻みながら慎重に通過した。

かと思えば、国道開通当時の道幅ほぼそのままと思われるくらい広い幅3~4mくらいのところもあったりした。

それにしても昔の人は凄いなと感服するばかり・・・。

上杉謙信の時代から使われていてこんな山の中、峠を越えて進軍したんだから。

12:50、土合駅到着。

結局、一ノ倉沢出合に来るまで山行中、誰にも会わず、静かな山行を楽しめた。

帰りは、水上から鈍行で帰京。

みんなで行く山を優先してたら山はじめてからずっと行きたかった谷川縦走が行けず仕舞い。

谷川の山開き後なんて暑くて無理、これから沢シーズンだし、連休とれたから今行くしかない、

というわけで、どうせなら伝統的な白毛門からの反時計回りだ!ということで反時計回りで行くことにした。

実に3年越しの実現・・・。

ペーパードライバーで車で夜発は難しいため、朝発で新幹線利用で土合へ。

33Lザックでツェルト泊という技を手に入れたので、荷が軽い!

9:00、土合橋出発。

歩き始めて10分もしないうちに汗だらだら。

あほみたいに暑い!長袖を着てきたことに後悔する。

白毛門への登山道は松ノ木沢の頭あたりまで樹林帯の変化のない単調な急登でつまらない。

岩ごろごろでわりと木の根が縦横無尽に出ていて歩きにくい。

途中、小ピークからは一ノ倉や白毛門沢の大滝が見えた。

松ノ木沢ノ頭までくると白毛門が眼前に見えた。

振り返ればどっしりと構え存在感抜群の一ノ倉岳。

岩場の眺めか素晴らしい。

雪山でもここまで来るだけの価値はあるのに納得。

この先は今度は大きな岩をよじ登る。

鎖もあるがなくても登れるので使わないで登った。

冬の白毛門のことしか頭になく、夏山の白毛門のことなんて頭に入れていなかったので、

何だか頭の中の白毛門像と一致しなかった。

幕営するのにじゅうぶんなスペースも見当たらず、とても夏山の白毛門から冬の白毛門を想像できない。

冬になれば木の葉が落ちて雪が積もって魔法がかかったみたいに変化するんだな、きっと。

気象という要素を抜かせば谷川岳を天神平からピストンするよりも白毛門の方が難しいじゃないかと思った。

11:55、白毛門到着。

睡眠不足+暑いの苦手+登り苦手な上、急登なのでかなりバテるかと思ったが、わりとあっさり着いてしまった。何だコレ。

冬山行ってだいぶ体が慣れた?それとも、やっぱり単独の方が自分のペースで歩けるから無駄に疲れない?

白毛門から笠ヶ岳までは藪の中でかさこそよく音がした。

いるのは・・・ヘビ!いやん!

(結局、朝日岳に着くまでに4回も遭遇した。山行全体では6回。何だこのヘビの多さ・・・。泣きたくなる。)

13:20、笠ヶ岳。

山頂直下の笠ヶ岳避難小屋はサウナ状態だった。想像していたよりはきれい。

笠ヶ岳からは朝日岳は近いようでわりと距離がある上、ノコギリの歯のように連続する小ピークの連続だが、

わりと足は快調。今日は調子いい。

それにしても、この時期ってこんな暑かったっけ!?

季節が一月進んでるんじゃないの!?とか思いながら、汗だくの中、東の方を見ると眼下には、

昨年途中で諦めたナルミズ沢が見える。嗚呼、もう沢行きたい!で頭いっぱいである。

雪渓も解けきってもう遡行できそう。

目の前に見える朝日岳は、想像していたよりもどっしりとしていて、池塘もあり、優しい雰囲気の山。

15:55、朝日岳。

ちょうど朝日岳に着いた頃から、下からガスが沸き上がってきてしまった。

それでも、西には谷川の山々、北には巻機などの上越国境の山、東には尾瀬や奥利根の山々が見渡せて、

展望は素晴らしい。

地形図とコンパスで山座同定してしばし、展望を楽しんだ。

ついでに補給できるときに補給しようってことで、朝日岳の水場で水3L補給。

岩の間からちょろちょろと湧き出していた。

が、事前に調べた情報に比べると、本当にちょろちょろ過ぎて水量が少なく、最初、ここでいいか迷ってしまった。

多分、今年は雪が少なかったのもあり、この時期としては水量も少ないのかもしれない。

多分、山開き後にはもう水場は期待できないだろう。

コッヘルかコップがないと水が汲めない。汲むときにごみが入るので、ろ過フィルターあるといいかも。

そうこうしている間にあたり一面ガスってしまった。

ジャンクションピークから巻機山へと続く縦走路はほんと藪でどこに道があるんですかという感じ。

ここも冬になると魔法がかかって素敵な稜線になるんだな。

ジャンクションピークから清水峠へと下るトレイルは崩壊地もあり、ちょっと神経使った。

まぁ、旧国道の方が神経使う感じだったけど・・・。

ひたすら下るもガスって展望がきかないためちっとも清水峠に近付いている感がなく、

地形図から現在地とあとどれくらいで清水峠か確かめながら歩いた。

16:40、ガスの中に鉄塔が見えて、少し下ってようやく清水峠到着。

本当は天気が良ければ、ツェルトを張って、星空の下、寝たかったが、

あいにく夕方からは夜は雷雨の予報だったので、避難小屋泊することにした。

避難小屋の中はちょっとボロいが、不衛生というほどではなく、気にせず寝れた。

夜、屋根に打ち付ける雨の音が凄かった。

■2日目 6月1日(水)

4時起床。

相変わらず、外は雨だ。風も強い上に寒い。

予想では朝には回復するはずだったが、思ったより天気は回復せず。

ぎりぎりまで様子を見て、どうするか決めようということにし、シュラフの中にくるまる。

結局、7時になっても小雨で回復しなかったため、泣く泣く旧国道を使って下山することにした。

10時頃になると水上方面は日が当たるようになったが、相変わらず、谷川は厚い雲に覆われていて、

ガスっている。

下界は晴れている・・・。

次、いつ来れるかわからないから歩きたいなぁ。

でも、この無展望状態で歩いても何も楽しくないよと自問自答。

下界は晴れている・・・。下界は晴れている・・・。晴れろ!悶々。

旧国道は山の斜面を等高線をなぞる形で進むが、草木が茂っている上、

左側は切れ落ちていて人一人ようやく通れる幅の道で、白樺避難小屋までは注意が必要。

いくつも沢を渡り滝の上を通過したりするが、特に沢付近は崩壊していて、要所要所でトラロープが張ってあった。

途中、1箇所、七ツ小屋沢はまだ雪が解けきっておらず雪渓になっていた。

滑ってしまえば、結構下まで落ちてしまうので、ステップを刻みながら慎重に通過した。

かと思えば、国道開通当時の道幅ほぼそのままと思われるくらい広い幅3~4mくらいのところもあったりした。

それにしても昔の人は凄いなと感服するばかり・・・。

上杉謙信の時代から使われていてこんな山の中、峠を越えて進軍したんだから。

12:50、土合駅到着。

結局、一ノ倉沢出合に来るまで山行中、誰にも会わず、静かな山行を楽しめた。

帰りは、水上から鈍行で帰京。

| 天候 | 5/31(火) 晴れ→雨 6/1(水) 雨→曇り |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2016年05月の天気図 |

| アクセス | |

| コース状況/ 危険箇所等 |

清水峠~白樺避難小屋:沢付近は崩落個所多数 |

写真

撮影機器:

感想

山はじめてからずっと行きたかった縦走路。

みんなで行く山を優先してたら行けず仕舞いで、連休とれたからとうきうきでいたが、結局、昨晩からの雨が予想以上に長引いて、半馬蹄形になってしまい、一番楽しい清水峠~蓬峠が歩けなくて残念すぎる!

とはいえ、いつか清水峠越えもやってみたいなとか思ってたので、

目的は違えど下山で旧国道歩いたのでそれはそれでよしとします。

体も快調だったので、天気さえよければテント泊でもよかったかもしれないし、夜発でツェルト泊なら初日に蓬峠まで行けた。全然疲れなくて不完全燃焼。

また、縦走も岩も沢も雪も氷もできる谷川は懐深いと思いました。

谷川好きかもしれない。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

nao

nao

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する