【両白】白山中居神社から行く雪庇天国の芦倉山・丸山・初河山

- GPS

- 11:09

- 距離

- 18.6km

- 登り

- 1,544m

- 下り

- 1,560m

コースタイム

| 天候 | 天気@ 晴れのち薄曇り 気温@ 白山中居神社-2℃(AM6:00頃)、芦倉山-2℃(AM10:30頃)、丸山-2℃(PM1:00頃)、初河山-1℃(PM3:00頃) 風@ 北西のち南西の風少々 積雪@ 白山中居神社80cm位、芦倉山~丸山~初河山2~2.5m位、大杉林道1m位 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2023年02月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

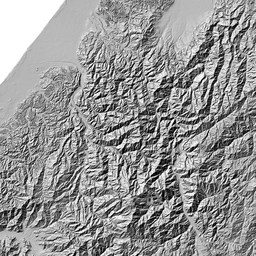

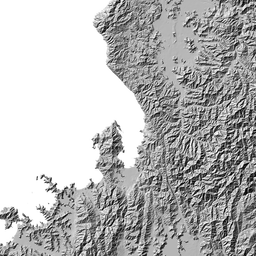

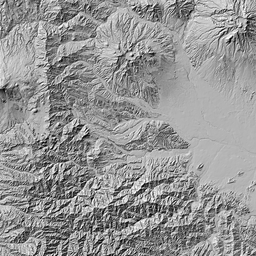

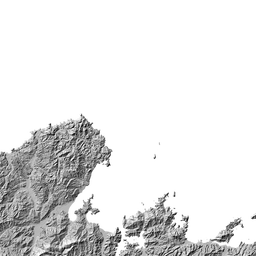

@概況@ 前日は天気が崩れていた状況での雪山登山。標高1400m位までは雨、それより上部は雪だった模様。登山当日は晴れで、雨だったエリアではグズグズ雪、雪だったエリアでは30~50cm位新たに積もっていた状況で、表面が薄く凍っていて中はふんわりで重い雪質。全行程スノーシューを着用。ピッケルは必要なくストックがあれば十分だった。12本爪アイゼンやチェーンスパイクは持っていったが使う場面が無かった。つぼ足では歩くこともままならない状況で、スノーシューを着用して浅くてくるぶしまでの沈み込み、スネから膝位まで沈み込むことも多く、ナカナカ厄介なコンディションだった。この時期としては気温が高く(辛うじて氷点下ではあったが)、雪崩が心配だったが、全般に雪の結合は良くて雪崩が起きるような気配は無かった。 以下、セクションごとの状況。 @白山中居神社から古の石徹白道@ 白山中居神社の裏手から、かつてあった石徹白道の一部を辿っていった。傾斜は極めて穏やか。積雪は多いが前日の雨でグズグズ。スノーシューがなくてはまともに歩くことはできないと思われた。途中から古の石徹白道から外れ(尾根を素直に辿り)て、芦倉山尾根の西側に回り込み、適当な斜面から尾根に上がったが、グズグズ雪の急斜面でナカナカ大変だった。 @芦倉山南側の尾根~芦倉山まで@ 尾根に乗ってしばらくで、雪面は新雪フカフカに変化。前日に降った真新しい雪で、沈み込みはスノーシューでくるぶし以上ひざ未満といった感じでけっこう歩きにくい。所々に巨大な雪庇が形成されていた。芦倉山山頂直下の急斜面は、フカフカの新雪が深くて登っていくのが大変だった。 @芦倉山~丸山まで@ 芦倉山から丸山方面に降りる部分は壁のような角度で滑落が心配だったが、雪面に足が深く入り体が安定して問題なかった。逆にここを登るのは相当困難に思われた。急斜面を降りきった後は、随所に巨大な雪庇を眺めながら快適なスノーシュートレッキングが楽しめた。P1669に登る急斜面は壁のような巨大な雪庇になっていて登高不能だが、回り込んで灌木を利用して登ることができた。丸山直下の急斜面は掴まるものが何もないフワフワの深い雪に覆われており、足場を作りながら登ったが、その足場もズルズル崩れて時間がかかって大変だった。 @丸山~初河山~大杉林道着地まで@ 丸山から初河山に向かう尾根は、巨大な雪庇が形成された極上の雪稜で今回最大の見所。雪庇に近づきすぎないように注意さえすれば危険は少ない。今回は丸山からの下山行程であるため下り基調ではあるが、初河山の丸山側は100mほどの急斜面の登り返しとなり、例によってここでも新雪のズルズル崩れに苦労させられた。初河山からは大杉林道までは下り一辺倒となるので、ここで一旦スノーシューを取り外すも、つぼ足では沈み込みが激しくすぐに再装着。この尾根は下り方向だと分岐が複数あり迷い込みに注意が必要。最後の大杉林道着地寸前は壁状なので滑落注意。ここは面倒でもスノーシュー等は外したほうが良い。自分はつけたままで降りて案の定滑り転んで足が攣り悶絶した。 @大杉林道(初河谷から白山中居神社間)@ 林道を覆う積雪はこの時期としては少なめで、危険な片斜面も小さめで難なく通過することができた。この他に小規模雪崩の跡が数か所あったが、いずれも難なく通過することができた。ただし、まだ2月初旬なので、今後積雪は増えることも十分考えられる。 |

| その他周辺情報 | 岐阜県道314号線/桧峠近くには、ウイングヒルズ白鳥リゾートが運営する温泉施設『満天の湯』がある。 https://winghills.net/bath 営業時間は平日11:00~20:00、土日祝日10:00~21:00 注:時期によって変動あり。 東海北陸道の白鳥IC近くには、美人の湯しろとり『かみほの湯』がある。 https://kamihonoyu.jp/onsen.html こちらは新装再オープンということで真新しい設備が期待でき、自分も是非行ってみたい。営業時間は平日10:00~21:30、土日祝日9:00~21:30、※ただし現在は冬季期間中につきオープンは全日10:00となっている。月曜定休 |

写真

手が滑って足元に落としたのだが、見る見る加速していき奈落の底へと消えていった。40mほど落ちてこの木に引っ掛かり止まっていた。奇跡に近かった。止めてくれた木に何度もお礼を言い山頂に戻った。人間もこうやって滑落していくんだろうなと考えるとゾッとする。

感想

いろいろあって遠出ができない状況なので、近場で真冬らしい景色を求め、白山南部エリアと奥美濃に絞って物色。悩みに悩んで今回は石徹白北東部に佇む芦倉山、丸山、初河山に決定!今年は寒い冬と言いながらも山の積雪は少なめ。それでもここなら豪雪地帯なので、それなりに雪深く、極上の雪稜歩きができると考えた。この日は季節外れの暖かさで気温は辛うじて氷点下だったが、行動中は暑くてしょうがなく、ポカリはガブ飲みで季節感のない行動スタイルとなってしまった。なのに景色はまごうことなき厳冬期のそれであり、そのギャップになんだか不思議な気持ちになったのでありました。

以下、備忘録。

@着用衣服・装備(スタート時)@

ミレーの変態アミアミパンツ、メリノウールのベースレイヤー、化繊のタイツ、薄手フリースジャケット(ポーラテックパワーグリッド)、靴下(中厚手)、ハードシェルパンツゲイター内蔵、ビーニー、ヘッドランプ、リストウォーマー、厚手ウールグローブ、オーバーグローブ(ショート丈、ゴアテックス)、前後コバ付き冬季ブーツ、スノーシュー、ウィペットポール2本

@持参装備・衣服(状況により使用する物など)@

12本爪ワンタッチアイゼン、チェーンスパイク、サングラス(使用)、ハードシェルジャケット、ハードフリースジャケット、予備化繊ベースレイヤー、予備下着、予備厳冬期用グローブ、防寒テムレス、エマージェンシーシート、ヘッドランプ2個(1個使用)、予備のGPS機、気象観測計(使用)、スマートフォン(使用)、モバイルバッテリー(使用)、単3、単4リチウム乾電池、キズパワーパッド、ロキソニン、テーピングテープ、ダクトテープ、ICOS、その他(財布、鍵)

@飲・食料@

ポカリ900ml×4本(ほとんど全て消費)、フランクロール(消費せず)、ミニアンパン5個入(全消費)、ミックスナッツ(半分消費)、4種のチーズ入りソーセージ(消費)、サラミソーセージ2本(1本消費)、ICOS(2本消費)

ザック総重量(スタート時):10.16kg

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

eight-wood

eight-wood

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

自分がこの日神社前の駐車場に下山したとき、道中では誰とも会わなかったのに、奥に一台車が停まっていたので持ち主さんはどこへ行ったのかな?と思いましたが、まさかそれが自分が知っているヤマレコユーザさんの車だったとは!

芦倉山と初河山は林道を歩き出してすぐにチラリと見えましたが、まさかそちらへ登っている人がいたとは。

野伏ヶ岳の山頂から芦倉山を見た際にトレースが確認できましたが、それはeight-woodさんが付けたものだったんですね。

ラッセルは大変だったかと思いますが、誰も歩いていない場所を自分で道を作っていくのは、楽しそうですね。

スマホ救出できてよかったですね。

自分も雪山で20mくらいの高さがある崖の下に落としてしまったことがあります。

滑り落ちずに雪斜面に刺さってくれたので、なんとか救出できましたが。

今やスマホは登山の生命線、お互い気を付けたいものですね。

P.S.

38枚目の写真ですが、左で見切れているのが赤牛岳。(薬師岳はそのさらに左ですね)

そこから左へ水晶岳、黒部五郎岳、鷲羽岳、三俣蓮華岳、双六岳ですね。

こんばんは。土曜日は野伏方面はけっこうたくさんの方々が入っていたんですね。賑やかそうで若干羨ましいかも😅自分はあの日多分いちばん早く出発していちばん遅く帰着したと思われるので、そんなこととはつゆ知らず😁

反対の芦倉山方面は打って変わって誰も入山してませんでした。お陰でまっさらな雪道を楽しませてもらったのでその点は良かったです。ただ、やっぱり寂しいというか心細い気持ちもありました。

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する