岩殿山

- GPS

- 05:04

- 距離

- 8.3km

- 登り

- 617m

- 下り

- 625m

コースタイム

- 山行

- 3:32

- 休憩

- 1:30

- 合計

- 5:02

| 天候 | 快晴 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2023年12月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

電車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

クサリ場岩場ロープあり。通行には注意を要する。3点支持を体得していない人は難しい。 |

| その他周辺情報 | 信玄大月店。桔梗信玄餅の会社がやってるほうとうの店。 |

写真

装備

| 個人装備 |

グローブ(軍手)

防寒着

雨具(カッパ・帰りの傘)

行動食

非常食

コンパス

笛

計画書

ヘッドランプ

筆記用具

ガイド地図(ブック)

ファーストエイドキット

保険証

携帯電話

サングラス

タオル

カメラ

携帯バッテリー

水

|

|---|

感想

さて今日は。大月駅集合で山の会。中央本線に乗っていると北に見える兜みたいな岩山の岩殿山へ周回ルート。クサリ場あり岩場ありロープありのちょっとスリリングな道。

登山者カウンターを一人一人押して通った後、程なくして鬼の岩屋ってところへ寄り道。大きな岩の下にぽっかり空いた空間がある。旧石器時代に人が住んでいたかのような場所。こういう場所には何かを感じるものらしい。鬼が棲んでいたという言い伝えがあり、以前は観音を祀った堂宇があったそうな。

今日はのっけから急登だという。けれどもゆっくりめのペースで行く山行とあってあまり息は上がらない。確かに割と急登だった。一人で来たら、ペースを掴めずに心拍数を上げてしまったかもしれない。ついつい足が速くなってしまいがち。

と、歩いているうちに岩殿山。今日はよく晴れて富士山がよく見える。ちょっと頂上付近に少し雲が掛かっていたけど。それも一興。で、富士山が写るようにみんなで一枚。GoProは、手元でシャッター切れるからこういう時便利。

さて最初の下り。広場になってる公園があるという。ここにも岩殿山の標識が。どうやらここは、戦国時代に岩殿城という山城があったところらしい。端が岩になっていて、自撮り棒を伸ばして下を撮ってみた。遠くから見た時、兜みたいに見えた岩はこれだろう。

サクサクの道を下っていく。左右が岩の急な下り道に出た。落ち葉が積もっていてちょっと気を遣う。手すりもあって下がコンクリートのところがあった。随分と整備してある。地元の人たちがピクニックにでも来るところなのかも。その先で左に降りる道は崩落があったのか通行止めになっていた。落ち葉で滑りそうな下り坂をさらに降りる。

ちょっと登って鉄塔を潜り、登り切った先に今日の核心、クサリ場が出てきた。一人一人3点支持の実践でよじ登っていく。鎖を掴んで登ってく人も。その先は岩と岩の間をよじ登る。右にコの字型の手すりが岩に付けてある。その先で再び通行止めの場所が。岩に細い道ができたような場所の向こうを見やると、その道が途中で無くなっているように見える。何だか岩をヘツっていく感じ。怖くてこんなとこ通れないって。落ちたらサヨナラコース。

降りていくと、長いロープが張ってある箇所に出た。ここも一人一人順番に降りていく。後ろから子犬を連れたハイカーが追いついてきた。流石にここを自力で下ろすわけには行かないと判断して、ザックから専用のリュックを出してきた。慣れているのか、すんなりリュックの中に収まる。バックルでパチンパチンパチンと落ちないようにし、あらよってな感じで背負って行った。リュックの先から顔を出してるのが面白かった。

再び登り。ちょっと降りたところに鉄塔があり、広くなっている。この辺りが天神山らしい。ここで昼休憩。日向は暖かく、てっぺんが雲に隠れてしまった富士山を眺めながら権米衛の玄米おむすびを3個平らげた。今日は少し昼休憩が長く、味噌汁だけでなくコーヒーも淹れて飲むことができた。そういえば、チョコレート忘れた。

ちょっと降ると、行手に岩壁が見えるところに出た。こっちのは所々尖った感じ。その岩の続きだろう、左が開けて足を滑らせたら「落ちるな」と予感する岩の上を通過。足元のは礫岩みたいな感じだったから、岩としては異なる種類か。

再び登り返し。その先岩でできた尾根筋で、左右どちらもサヨナラコースの場所を向こうへ渡ると、狭いけれどもちょっとした広さの場所にハイカーが溜まって昼を摂っていた。確かに眺めは良い。ただ、左手はやはり崖。再び自撮り棒でGoProに下を覗かせてみる。怖。さっき通ってきたであろう岩肌が露出したところが見える。やっぱり同じ種類の岩か。

ここからの下りが滑りやすい。坂が急な上に落ち葉がかなり積もっている。立木があるところは掴まりながら降りていく。クサリが流してあるところもあった。階段を降りたところで左右どちらも大月駅の標識。山と高原地図では右に行くところを左に。こっちのが近道だろう。人ん家の側を通って舗装路へ。この辺りからバスに乗るという手もあったのかもしれない。構わず大月駅まで徒歩。

大月駅前の桔梗屋で乾杯。今日もいい日だった。

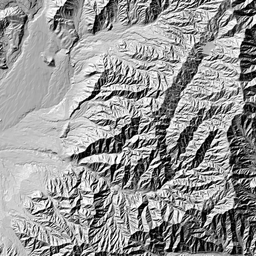

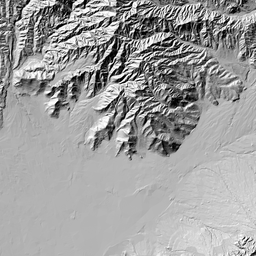

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する