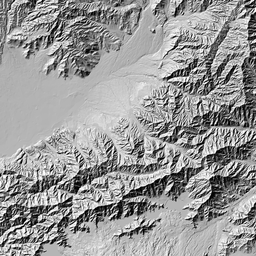

滝子山(登路:大谷ケ丸東尾根・恵能野川左岸尾根、降路:寂ショウ尾根)

- GPS

- 15:12

- 距離

- 14.7km

- 登り

- 1,609m

- 下り

- 1,582m

コースタイム

- 山行

- 6:25

- 休憩

- 0:49

- 合計

- 7:14

| 天候 | 晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2015年05月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

電車 バス

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

恵能野川左岸尾根取り付き地点からしばらくは決して歩きやすくはない急登。しかし、上を目指せば問題ない。徐々上に行くに従い歩きやすくなる。 1447mPからの下りでホリヌキドウミと呼ばれる辺りに一か所危なっかしいところあり。危険個所はここだけ。ロープもあるが左から木の根を頼りに下り立った。以降、一般登山道に合流するまでの登りは急だった。なお、ここまではバリエーションルート。 降路の寂ショウ尾根は登山地図にも赤点線で表示されているコースだが、標高約1300m以上は岩場帯のため気が抜けない。 |

写真

感想

■今回歩いたルートは大谷ケ丸東尾根というべきかよく分からないのでここでは恵能野川左岸尾根と呼ぶことにする。2か月前に恵能野から滝子山へ登った折に、この尾根を歩いてみたいと思ったものだが早くも実現することになった。ヤマレコで調べてみるとホリヌキドウミというところに危険個所があるようなので念のため短いロープもザックに忍ばせた。(使わなかった。)

遊仙橋BSまでは前回と全く同様のアクセス。バス下車後勝手知ったるという感じで恵能野の奥へ入る車道を進んだ。当初は20分ほど進んだ辺りから尾根へ取りつく地点があるだろうと歩いたが、ものの4~5分で尾根へ取りつけそうな進入踏み跡を見つけた。できれば尾根の末端から歩くのが良いので迷うことなく進入した。

■当初はやや藪っぽく急登であったが高みを目指せば問題ない。登るにつれてはっきりした尾根道になってきた。一旦急坂が緩んだ辺りからは歩きやすくなった。進路に迷うこともなく尾根道を拾った。切目峠でリボンに誘われてつい左の谷に下りそうになった。すぐに軌道修正。大久保山には別名のデク小屋山という二つの山名標識板があった。 大久保山のすぐ先の送電鉄塔のところでは見晴らしがきいて富士山がよく見えた。鉄塔の場所からの先の道がやや見つけづらくモタモタした。

■1345mPの岡松ノ峰を下ると小沢ドウミ。ドウミという意味はキレットになった難所のことらしい。一旦林道に下り立ち、再び登り返す。ここまでは難所という感じはない。しかし1447mPからの先がホリヌキドウミ。最底部に下り立つ5m程度が難所だった。右側にはロープがあり、左は木の根を伝う。持参したロープを使うまでもなかったが木の根を使って慎重さを要した。

■ホリヌキドウミからの登り返しは、滝子山と大谷ケ丸を結ぶ登山道の途中に合流するまで急登が続き疲れてしまった。本谷ケ丸に立ち寄ってこようかと思ったが先日歩いたばかりでもあるので省略しそのまま滝子山へ向かった。ちなみに、一般登山道に合流するまでの区間はバリエーションルート。

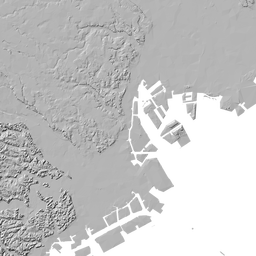

■滝子山からの降路は寂ショウ尾根。ずいぶん前に登りで歩いたことはあるが下りではまた印象も違うだろう。尤も大半は記憶から消えかかっている。寂ショウ尾根への分岐点には標識が立っていたが寂ショウ尾根への進路表示はなかった。しかし、かつては標識としてちゃんと方向を示す形であっただろうと思われる指示板が外されて地面に置かれていた。それには「滑落多発!危険」寂ショウ尾根とあった。滝子山から浜立尾根への降り始めも結構険しかったが、それ以上かなと思いながら下った。標高1300m程度までは岩場の連続で、躓いて転んだりしたら大けがしてしまうので慎重に足を運んだ。一旦林道を跨ぎ尾根を下り終わったところで再び林道に下り立った。ここからはずっと舗装道路歩きで吉久保集落を抜けて笹子駅にゴールした。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

katsudon

katsudon

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する