記録ID: 45024

全員に公開

無雪期ピークハント/縦走

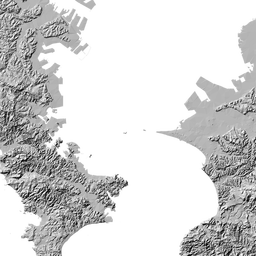

富士・御坂

富士山

2009年08月26日(水) [日帰り]

- GPS

- 05:01

- 距離

- 8.9km

- 登り

- 1,427m

- 下り

- 1,427m

コースタイム

(富士宮口登山道)

5:27新五合目-6:26元祖7合目-7:48浅間大社奥宮-7:59剣ヶ峰(休憩25分)

8:24下山開始-(お鉢巡り)-8:59浅間大社奥宮(休憩4分)-10:28新五合目

5:27新五合目-6:26元祖7合目-7:48浅間大社奥宮-7:59剣ヶ峰(休憩25分)

8:24下山開始-(お鉢巡り)-8:59浅間大社奥宮(休憩4分)-10:28新五合目

| 天候 | 曇り(山頂部は晴れ) |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2009年08月の天気図 |

| アクセス | |

| コース状況/ 危険箇所等 |

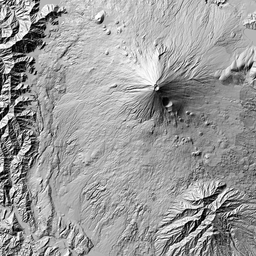

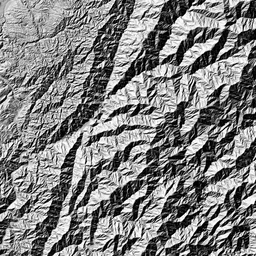

霊峰富士は日本一の山であり、どの山に登ってもその姿を探し、それが見えると何故か嬉しくなる山である。 そんなシンボリックな存在故、百名山を目指す様になってからは、ここを最後の百山目にしようと思っていた。 しかし、限度を超えた混雑と俗っぽさの情報を最近頻繁に聞く様になり、私の中では、実はあまり登りたくない山の一つになっていた。 本日仕事の予定がドタキャンされ、丸一日予定が無くなったため、急遽休暇を取って山行することにした。 平日でも高速道路がそれ程高くなく、アプローチが楽な場所を考えたときに富士山を百山目で無く登ってしまうことに躊躇はなかった。 新五合目駐車場への到着はまだ暗い4:30頃だったが、一方通行部分の駐車スペースは既にほぼ満車だったが、出口近くの場所に車を駐めることができた。 富士宮口は既に標高が2,400mもあり(先週登った飯豊山2,105mよりもずっと高い)、一番気を付けなくてはいけないのが高山病である。 車で一気にこの標高に上るため、体を高所順応させるためにもなるべく長時間休憩したいところであるが、夜が明けて皆さんが次々と出発していくのを見ているのが退屈で、結局到着して1時間も我慢できずに出発してしまった。 富士宮口からの登山道では、御来光を見た登山者が次々降りてくるものの、心配した登りでの渋滞は無かった。 御来光に興味がない場合は早朝からの登山がやはりお勧めだと思う。 富士宮口からのコースタイム(昭文社)は、剣ヶ峰までが5:35、お鉢巡りをして下山までが4:55で、往復合計10:30であるが、高山病予防のための推奨値か、登山者層を意識してか、あるいは渋滞込みの時間かは知らないが、コースタイムは多少甘めである。 (私の脚力では往復で昭文社値の約7-8割が標準であるが、今まで5割を切ったことはない) |

| 予約できる山小屋 |

八合目池田館

|

写真

富士宮登山口。山頂部はガスがかかって良く見えない。標高2,400mと聞いただけで高山病になりそうである。

何故か米国のUSMI(軍需用ボート屋さん)の人が多数登山口に集まっていた。

下山時に相当数とすれ違ったがこの人たちの陽気で賑やかなこと..

何故か米国のUSMI(軍需用ボート屋さん)の人が多数登山口に集まっていた。

下山時に相当数とすれ違ったがこの人たちの陽気で賑やかなこと..

いきなり浅間大社奥宮。登山口から単調なガレの九十九折りしかなく、記録のための山小屋の写真しか撮っていなかった。

各山小屋の前は多くの登山者で賑わっていたが、頂上富士館の前はここが標高3,700mだとは思えない程の混雑であった。

各山小屋の前は多くの登山者で賑わっていたが、頂上富士館の前はここが標高3,700mだとは思えない程の混雑であった。

剣ヶ峰山頂。「日本最高峰」である。恐れていた撮影待ちの列もなく、次々と入れ替わりで撮影出来た。

登山口からここまで休憩無しで登ってきたが、酸素分圧の低下を予防するという呼吸法だけには気を付けた。それでも剣ヶ峰への登りで体に少し違和感(のぼせた感じ?)を感じたので、おそらく後300mも登っていたら高山病になっていたかもしれない。

登山道には高山病と思われる方が多数苦しんでいた。特に若い女性が多かったと思う。(バアサンは酸素を必要としていないのかもしれない)

登山口からここまで休憩無しで登ってきたが、酸素分圧の低下を予防するという呼吸法だけには気を付けた。それでも剣ヶ峰への登りで体に少し違和感(のぼせた感じ?)を感じたので、おそらく後300mも登っていたら高山病になっていたかもしれない。

登山道には高山病と思われる方が多数苦しんでいた。特に若い女性が多かったと思う。(バアサンは酸素を必要としていないのかもしれない)

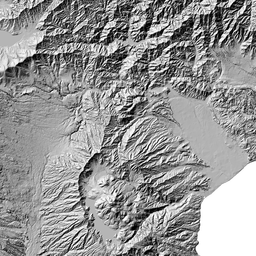

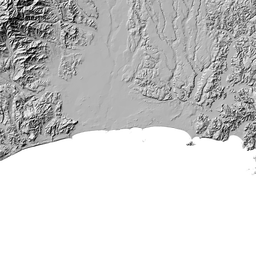

この日は残念ながら雲が多く、一番楽しみにしていた山座同定はできず。南アではっきり判ったのは雲の上から突き出ていた甲斐駒と北岳だけ。それより南は山影がボンヤリと雲に霞んで見えただけ。

雲海を喜んでいる人もいたが、雲海にしろ、その上に出る御来光にしろ、申し訳ないが私にはあまり興味がない。やはりスキッとした眺望が好きである。

雲海を喜んでいる人もいたが、雲海にしろ、その上に出る御来光にしろ、申し訳ないが私にはあまり興味がない。やはりスキッとした眺望が好きである。

下山時に速い人(この写真のYAさん:下山後イニシャルだけ聞いた)がいたので、この方に付いて降りた。私は下りがまるでダメなので、速い人の後を歩いてその足捌きを見学させて頂くことが多い。ペースを作って頂いたおかげで疲れる前に下山することができた。

後ろから変なオジサンが付いて来て気分はあまり良くなかったと思いますが、この場を借りて感謝します。

後ろから変なオジサンが付いて来て気分はあまり良くなかったと思いますが、この場を借りて感謝します。

感想

富士登山を愛して止まない方には申し訳ないが、富士山はやはり登るより、外から見た方がその素晴らしさを感じることができるのではないかと思った。

山中の営業小屋も正直多すぎる。

そこに需要があるからだろうが、ツアー登山にしろ、そういうビジネスモデルで成り立っている富士山は登るには世俗的過ぎると思う。

でも登山を始めたら、必ず登ってみたい(業者にとっては「登らせたい」)、登山をやらない人でも、一度は登ってみたい、それが富士山だと思う。

コメント

この記録に関連する登山ルート

ハイキング

富士・御坂 [2日]

富士山(富士宮口五合目~八合目~御殿場ルート~剣ヶ峰~御殿場下り六合~宝永山~富士宮口合目)

利用交通機関:

車・バイク、 タクシー

技術レベル

1/5

体力レベル

4/5

MATSU

MATSU

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

こんばんわ。富士山は日本一の山だけに

あれだけ多くの登山者を引き付けるのだから登ってみたい気持ちと俗っぽ過ぎてなんだかな・・・

MATSUさん、こんばんは。

すっごい、いい

私もMATSUさんと同じでどちらかと言えば「登る派」より「見る派」です。

でもやっぱり一度は登ってみたい山の1つで~す。 日本人なら一度登っておかなきゃ

確かに夏の富士山は、江ノ島状態

9月中旬とか10月初旬なら人も少なそうなので、その頃ねらってみようかな。

それにしても、火口で円陣組んでる怪しい?方々は、何やっているんでしょうね? 何かの儀式でしょうか。 それとも、宇宙に一番近いところでUFOでも呼んでいるのでしょうか?

MATSUさん、こんばんは。

私も膝が弱いようで、下山路でしょっちゅう膝の外側の筋を痛めて歩くのもやっとになってしまいます。

富士山は小学生の頃に親に連れられて初めて登りましたが、下山中に怒濤の雷雨に襲われ、それ以来雷が大の苦手になりました。

それから今までの間に計4回(1回は途中敗退)登りましたが、赤茶けた大地ばかりなので、「外から見た方がその素晴らしさを感じることができる」に同感です。でも、それは実際に登ってみて初めて比較できることなので、「富士に登りたい」という周りの人には、一度登ってみることを薦めています。雷に注意せよというアドバイスと共に。

「日本一の山を登った」という達成感を味わいたくて登る方が殆どだと思います。

中には、人生観が変わるとおっしゃる方もいますので。

確かに9月以降でしたら人が少なくてまた違った印象になっていたかもしれませんね。

でも独立峰の標高3,700mは伊達ではありませんので、気象には注意してくださいね。

逃げ場のない富士山での落雷は確かに命がけですね。

ご指摘の通り、一度は登ってみないとその評価もできませんので、やはり登ってみる山なのでしょうね。

MATSUさん、こんばんは。ブログに書いていただいたYAです。

ヤマレコにユーザー登録しました。

MSTSUさんのおかげで楽しく下山できました。

今年3度目の富士登山でしたが、3回とも登頂はしたものの1回目強風、2回目風速30メートルを軽く超える暴風雨でお鉢廻りはできませんでした。今回の3回目でやっと晴天に恵まれて楽しくお鉢廻りできました。ただ、3回とも違う登山道(河口湖、須走、富士宮)を通ったので、マンネリにはなりませんでしたが。

私も登山を始めた時点で膝痛がありましたが、筋トレと坂道ジョギングでトレーニングした結果、3ヶ月くらいで登山に耐えられる足ができました。富士山も小走りで1時間位で駆け下りることができるようになりました。

(体力のみでスキルはないので、参考にはならなかったと思いますが。)

これからも山バッチを集めながら楽しい登山ライフを送りたいと思います。

当日は有り難うございました。

natureさんに付いていくのが精一杯でしたが、お陰様で緊張感を切らすことなく下山できました。

またどこかでお会いしましたら宜しくお願いします。

ヤマレコへユーザー登録されたとのこと。

これからの山行の記録書き込みも期待しています。

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する