野伏ヶ岳:気温上昇でデロデロ雪と全層雪崩

- GPS

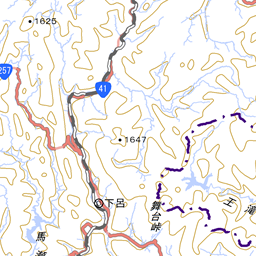

- 07:09

- 距離

- 12.5km

- 登り

- 1,033m

- 下り

- 1,049m

コースタイム

| 天候 | 晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2025年03月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

ダイレクト尾根と北東尾根のジャンクション付近にはクラック多数 南面は全層雪崩のリスクあり |

| その他周辺情報 | 満天の湯 |

写真

装備

| 個人装備 |

長袖シャツ

長袖インナー

ハードシェル

タイツ

ズボン

靴下

グローブ

アウター手袋

予備手袋

防寒着

バラクラバ

毛帽子

ブーツ

ザック

ビーコン

スコップ

ゾンデ

地図(地形図)

コンパス

笛

計画書

ヘッドランプ

予備電池

GPS

筆記用具

ファーストエイドキット

針金

ガムテープ

日焼け止め

保険証

携帯

時計

サングラス

ツェルト

ストック

ナイフ

カメラ

ビンディング

スキー板

シール

ヘルメット

クトー

|

|---|

感想

毎年恒例の野伏ヶ岳詣でへ。ワンゲル部員たちは和田山牧場跡でテン泊の計画だが、私は翌日に会議があるため日帰りにての往復。

午前中は風が強い予報のため、遅めに白山中居神社からスタート。平日にもかかわらず車は結構駐まっていた。今シーズンは雪が豊富なため、大進橋を渡った所からシール登行を開始でき、山頂まで板を脱ぐことはなかった。以前であれば3月末はそれぐらいの残雪はあったものだが、ここ最近は林道を板を担いで結構歩くことが多かった。林道のヘアピンも容易にショートカットできた。

和田山牧場跡に出ると、野伏ヶ岳が目の前に現れる。湿原でテン泊するワンゲル部員たちと別れ、単独にてダイレクト尾根に取り付く。昨シーズンやその前のシーズンも雪が少なく藪が濃かったダイレクト尾根も、今回は快適にシール登行で登れる。

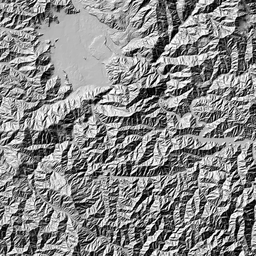

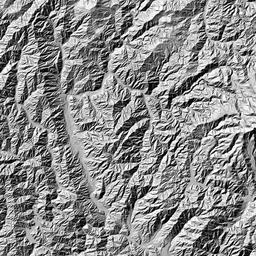

樹林を抜けると、標高1400mの小ピークに出る。野伏ヶ岳南面には、気温上昇のためか、山頂付近のクラックが2箇所崩壊して、そこから全層雪崩が起きていた。デブリ末端までの総距離は1kmはあろうか。突然クラックが崩壊する音がして、第2派の雪崩が起きた。大きな雪塊が転がっていく。この雪塊に当たったら一溜まりもないだろう。

核心の急斜面に取り付く。雪はだいぶ緩んでいるので滑落のリスクは少ない。中央ルンゼの源頭から北東尾根とのジャンクションはクラックだらけだった。北東尾根に乗れば,山頂までは一登りであった。

山頂では風はあったが、十分に耐えられる強さだった。白山や周囲の山はよく見えていたが、御嶽山や乗鞍岳、そして北アルプスの峰は黄砂の霞で眺めることはできなかった。

滑走であるが、中央ルンゼはクラック多数で湿雪雪崩のリスクがあったため北東尾根を滑ることに。上部の雪は良く、快適な滑りができたが、標高を下げていくにつれて、雪が重くなっていく。下部の方はかなりの湿雪重雪を化し、滑った後に表層の湿った雪がデロデロと落ちていく始末。湿原に滑り込むと、ちょうどワンゲル部員たちの張ったテントがあった。山頂からは30分ほどの滑りだった。

湿原から和田山牧場跡まではシールをつけて歩く。和田山牧場跡からはiPhoneの望遠にて中央ルンゼ源頭を登っていくワンゲル部員3人を確認できた。あとは林道の滑走のみ。ボブスレーのように滑って、大進橋手前に30分ほどで到着。下部の雪は悪かったが、全体的には悪くないツアーだった。この調子だと4月後半まで滑れるかもしれない。

全層雪崩第2派の動画です。

記録はブログにもアップしています。

http://mamezou.cocolog-nifty.com/mamezoudiary/2025/03/post-c0dbc1.html

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

マメゾウムシ

マメゾウムシ

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する