最後の雪の四阿山。雪山歩きと長野上田のプチひとり旅。

- GPS

- 07:06

- 距離

- 14.9km

- 登り

- 1,231m

- 下り

- 1,230m

コースタイム

- 山行

- 6:34

- 休憩

- 0:32

- 合計

- 7:06

| 天候 | 晴々 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2025年04月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

電車 バス

|

写真

感想

4月。出会いと別れの季節。もうここ数年は出会いより別れの方が多くなっている様な気がする。季節は巡り、人も巡っていく。

4月第1週目に入って長かった冷たい雨もようやく上がり、いよいよ春が訪れようとしているのだけど、何となく陰な気分で、気分転換に、ぶらりひとり旅を企ててみる。

ひとり「旅」というからには、お山以外も、ね。

とはいえ、やっぱり山を絡めたい。土曜日は山を歩き、山小屋ではなく麓の町で一泊する。山小屋ではちょっと賑やか過ぎる。

という事で、長野県は上田。せっかく長野の上田まで行って日帰りでは勿体ない。真田幸村縁の町。上田城跡の公園で、上田城千本桜まつりも開催中とのこと。(お城好き)

たまには観光でも、と、上田で安宿を見つけて、本当に最後の雪山歩きで四阿山と翌日は上田の町で美味しいモノでも食べて、身軽に少しぶらぶらして帰ってくる作戦。

この冬の雪山歩きを撤退の天狗岳で終わってしまうのも、ちょっと心残りでもあった。

何となく、その2つが上手く叶えられそうな所がたまたま此処だった、という訳である。

四阿山は「あずまやさん」と読む。

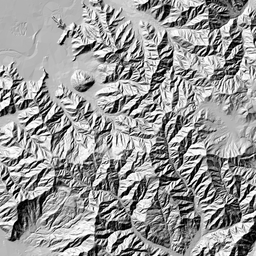

四阿山は長野県と群馬県に跨る標高2354mの山で、最後の噴火が30万年前といわれ、現在の四阿山・根子岳・浦倉山・奇妙山は旧噴火口のピークといわれている。

深田久弥さんの著書「日本百名山」にも名を連ねる四阿山は、山の形が東家の屋根に似ているところからその名が由来したといわれている。

『頂上がやや左に傾いだ屋根型をして、その右端に乳首のような丘が盛りあがっている。いい形である。昔の人はどんな山でも名山とは呼ばなかった。眺めて美しい、品格のある山でなければならなかった』

四阿山は去年の初夏に初めて歩き、今回2度目である。広い高原に牛が放牧されたとても長閑な田園風景の中を歩いた。その景色が雪でどうなってるかも、とても興味があった。

下りの北陸新幹線の上田駅は、長野駅の1つ手前。東京駅から僅か1時間20分で着いてしまう。流石にスキーシーズンも終わったのか、割と新幹線は空いている。

真田家縁の上田駅からは菅平高原ダボスまで小1時間。小1時間も乗るのに運賃500円とはとても良心的である。

バスは登山客も少なく、BCらしきスキー板を担いだ人もいた。

まずはアプローチ。

標高1325mのダボスバス停から登山口までのアプローチは長い。

真っ直ぐな緩やかな坂道を約2kmちょっと、45分くらいかけてただただ歩き、標高1592mの菅平牧場登山口に着く。

四阿山か根子岳かで左右に分かれる、運命の分かれ道である。今日は根子岳から四阿山を時計回りする周回ルートを計画していた。

左の長閑な牧場の脇を歩いていく。去年の夏は牛が放牧されていたけど、雪が残る牧場は誰もいない。ここから雪道が始まる。

牧場の柵がすっぽり埋まっているくらいまだ雪がある。若干、雪がグズってはいたものの、とりあえずまだアイゼンもチェーンスパイクも無しで登れるくらいである。

平べったい道は色々な足跡が残されていて、みんな気の赴くまま自由なルートを歩いている感じがする。

ここは北アルプスの真向かいであった。

とても良いお天気。振り返ると、雪景色で強調された稜線が、くっきりと山肌のディテールを曝け出しながら、北アルプスはまるで白い壁の様に空に浮かんでいた。

長い!とても左右に長い。厳密にいうと南北なのだが、視界的は右眼から左眼へずーっと連なる様に、首を回さないと一度では視界に収まり切らないくらい、長い。

展望台のある東家で、とりあえずチェーンスパイクを付けた。ここからは白樺の樹林帯を歩いていく。静かな山道、勾配もいよいよキツくなってくる。雪は段々と締まった、まだフレッシュ目な感じになって、チェーンスパイクの裏に玉玉がこびりつく様になってきた。大きな雪玉になってウィリー気味になり踏ん張り難くなって、いちいち落とすのが面倒くさくなってアイゼンに切り替えた。

見晴らしはどんどん良くなってきて、西側の北アルプスと段々と裾の方が見えて、根子岳の東側はとても濃厚な青い空を見せている。霧氷を付けた木々も見え出して麓の暖かさとの差を感じる。

何だかこんなに大変だったかなぁ

と、思った所で一つ目の山頂、根子岳の山頂に到着。標高は2206m。あら、思ったより少し時間が掛かっている。山頂は少し風がきつい。社の影で風を避けながら、座ってパンを食べる。今日は本当すれ違う人が少ない。

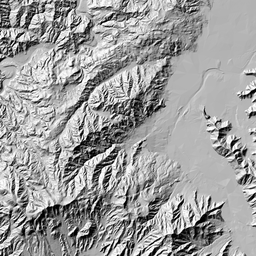

まだここで終わりではない。ここから四阿山まで一度下って、また登り返さないといけない。大スキマと呼ばれる鞍部を挟んで、少し向こうに四阿山が見えている。この景色はとても綺麗なのだけど、少し心折られる景色だ。

あそこまで行くんだ。というより、あそこまで行かないといけないんだ。雪であるが上に、ちょっとへこたれる。

根子岳山頂直下に鬼遊びの庭と呼ばれる、大きな岩場を避けて通らねばならない箇所があり、すぐ下は崖というのもあり、ちょっとこの前の天狗岳がフラッシュバックする。

何とかクリアして、大スキマの広い雪原に解き放たれる。

ここは風が通るのか、トレースはほぼ消えかかっていて、どこでも歩けそうな大海原。駆け下りる様に下る。

前後にも、誰も居ない。雪山の真っ只中、久しぶりにこんな所に居ても良いんだろうか、という気持ちが湧き起こる。

そんな大海原を越えて、再び今度は四阿山の樹林帯に入る。風は止み、少しホッとする。

胸突き八丁の急登が続き、心が折れそう。

あまりにも急登が続いている。少し雪もグズっていて、ステップも崩れやすい。脚も付け根も腰もたまらずなって来て、ザックからトレッキングポールを取り出す。

普段、テント泊装備の時くらいしか使用しないのだけど、雪山の時は一応持って来ている。

カメラを使っていると、やっぱりトレッキングポールが邪魔で煩わしく、また二本足で歩いた方が、体幹含めて何かと鍛えられるのではないか、と考えている。

その方がカッコいい、とまで考えている節は少しある。

とはいえ、この時はそんなことを言っている場合ではなく、たまらず取り出した。というくらい、あちこち痛くなってきていて、辛かった。あれ?このお山、こんな大変だったっけ。など、もう少し、あともう少し、という時間が続く。

久しぶりに上から下りて来た人と出会う。

「大変ですよねこの登り」

「はい、、心折れそうです」

「大変そうなので逆回りにしました。ニコ」

「そうするべきでした」

と、小話しをして別れた。

そうか、、失敗したか。逆回りにしておけば良かった。しばらく繰り返し頭の中を巡る。

我慢の急登を登り詰める先は、もう空しか見えない。空に張り出す様に見える雪の先によじ登った。

ようやく山頂の稜線へ出た。分岐を経て、後は四阿山山頂まで最後の登り。木々には霧氷が付いて、まだプクプクに膨れている。

頂きは、空高く駆け上がっていく様な雪の頂点の様で、ポツリ、ポツリと小さく人影も見える。雪は締まっていて歩きやすい。登り切った。

浅間山。

ふと、右手の奥に、もう雪も疎らな山の連なりの向こうに一つだけ真っ白い山が見えた。噴煙の様なものが山頂に掛かっていた。一つだけ異様に白く、他の山々とは明らかに違う雰囲気を醸し出していた。なぜあの山だけ白いのだろう。

四阿山山頂。

14時。標高2348m。着いてしまうと、呆気ない。数名山頂で休んでいる登山者がいた。祠は2つあったはずだが、1つはすっぽり雪に埋まってしまっているのだろう。

四阿山は白山信仰の霊山で、古くは修験者が参拝していました。 山頂には「信州祠」と「上州祠」の2つの祠があります。 どちらも白山大権現を祀っている。とある。

雪の中から顔を出している1つの祠にお参りをして、ひとしきり写真を撮ったりして過ごす。浅間山がさっきより、より近くに見えた。背後にあったアルプスの壁はもう霞の中にあった。

さて、下山。

休憩もそこそこに、翔けるように下る。

今日は上田の町で泊まりなので、バスの時間は大事だけど、そこまで時間を気にすることもない。

中四阿まで下ってくると、雪はまたグズり始めてきた。右手には今朝登ってきた稜線が根子岳に達しているのが、くっきりと見える。青と白のキャンバスに鉛筆で山のエッジをなぞっているようだ。

段々と消化試合の様になって来て、菅平牧場の辺りまで下りたらもうアイゼンを外した。足が軽くなった。

バスの時間が気になる様になる。なんとか早足で行けば、16時25分のバスに間に合いそう。

トイレも行きたいし、そんな時間はあるか、、と、1分前にバスに着いた。小汗をかいた。

トイレに行っている間にバスが来てしまったら、と思うとトイレには行けなかった。バスは5分以上遅れて、バス停にやってきた。この判断はなかなか難しい。

下山メシとお宿。

宿は、上田駅の一つ手前のバス停の方が近い。上田城の城下町、北国街道柳町の近所にした。ビジネスホテル風の宿で、安い以外に特筆すべきことはない。

下山メシは、地元らしいラーメンと一杯飲み屋さんの様なお店を見つけたので、ザックを宿に置いて、身軽になって早々にお店へ出掛ける。ここまでビールも我慢した。喉が渇いた。お腹も減って、準備はすっかり整っていた。

まずは、生と餃子。おつかれ生です。旨い。あっという間に半分飲んでしまう。大将1人が切り盛りするので、注文のタイミングに気を遣う。カウンター越しに忙しなく動いている大将をぼーっと眺めながら、身体に沁み入るビールを身体全体で味わって、今日の山歩きを思い起こしてした。

生ビールをもう一杯追加して、ネギ塩ラーメンで〆た。

ネギが旨だれと和えてあり、超細麺の味はしっかり目の塩ラーメンだった。

もう一軒、と思ったけど、疲れていたのかもう回り始めている。コンビニに寄って宿へ戻った。

シャワーを浴びてベッドに横になるとぐったり。脚が、腰が、肩が痛い。あ、足が攣る。

でも、全身で全力で歩いた疲労感は気持ちがいい。足が攣るのをかわしながら、すぐに眠りについた。

半日のプチ観光散歩。

6時起床、朝ごはんは7時から。少し軒先へ出て、外の様子を伺う。曇り予報だったけど、雲の隙間から少し陽が差すような感じで、辺りを見渡すと山々が見える。ここは長野、本当に山々に囲まれている。

今日はのんびり、昼までゆるりと散歩して帰るだけ。

朝ごはんを摂って8時には宿を出た。駅とは反対側の柳町を行って、駅でザックをロッカーに預ける事にする。

城下町、北国街道柳町。

柳町はまだ人気も無く、お店も空いていないけど、静かな昔ながらの旅籠屋街である。短い距離だけど金沢のそれに似ていると思った。建物を利用した今風のお店が多かった。こういうところを歩くのは楽しい。

通りの突き当たったところに上田大神宮があり、そこをお参りをして柳町を後にし上田駅を目指した。桜が綺麗に咲いていた。

いざ、上田城へ攻め入るで候。

上田駅でザックを預けて身軽になった。ちょうど良い気候、ぶらぶらと歩いて20分くらいのところに上田城跡公園があり、桜まつりを見に行く。入り口に着く頃には観光客がぞろぞろと集まって来ていた。櫓が見えてきて、鎧が並んだコスプレ・ブースも出ており、気分は一気に戦国の時代。

そしてどちらを向いても、真田◯◯、真田◯◯と、何かともう真田づくしなのである。

お城の入り口、東虎口櫓門には見事な桜を咲かせていた。

「シャッターマン」と背中に書かれたベストを着たボランティアの方々が、忙しそうに観光客のカメラのシャッターを切っていた。

城内はそれほど「桜」まつりと言うほどではなく、ちょっと拍子抜けで、ちょっと早かったかな、と言う声がちらほらと聞こえた。そして沢山の出店が城内を取り囲んでいた。城内にあった眞田神社にお参りをする。

かつては、お堀に電車が走っていた。

南側の二の丸西虎口から見える小高い山々が連なる景色はとても良かった。かつて武将も同じこの山々を眺めていたのだろう。

そこからすぐ見下ろせる尼ヶ淵という広場には、沢山の桜が沢山植えられていて、桜並木になっていた。城内は一通り周り終え、遊歩道にもなっている尼ヶ淵のお堀を歩いて正面の東虎口へ向かった。

かつて上田温泉電軌という電車がこのお堀に走っていた歴史があり、二の丸橋の下に少しだけその面影が見えた。昭和2年に真田方面行きの電車の線路で昭和47年に廃止となり、昭和56年にケヤキ並木遊歩道になった。とあり、それはとても興味深かった。

東虎口から真っ直ぐに伸びる大手通りを上田駅の方へ歩いていく。この旅ももう終わろうとしていた。

駅に着いて、帰りの新幹線の飲み物(ビール)を買って、うとうとしているうちに東京駅に着いた。

ちょっと頑張って歩いた、今回の雪山歩き。

撤退することは悪いことではない。とはいえ、ちょっとしんどくなったくらいで、もう戻ろうかな、とか頭によぎってしまうのは撤退癖が付きはじめていたのかも知れない。

もちろん、身体がニッチもサッチも行かなくなる前に、無理はいけないけど、諦めずに歩き続けて到達する山頂の、成功体験がまた次に繋がるはず、と。

久しぶりに山中ではなく、町中に泊まった今回の山旅はまた、一つの楽しみを見つけた様に感じた。山歩きのためとはいえ、せっかく時間をかけて遠くまで来ているのだから、やっぱり日帰りでは勿体無い。

お洒落な宿でなくてもいい。山の麓の町に泊まることで、麓の土地の雰囲気を少しだけ感じてみる。

まだ少しあちこち筋肉痛が名残る、ちょっとだけ贅沢な旅でした。

ろっこんしょうじょう

ろっこんしょうじょう

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する