まずは大山集落の馬頭観音(天保11年)にご挨拶して入山。

まずは大山集落の馬頭観音(天保11年)にご挨拶して入山。

4

4

1/26 9:14

まずは大山集落の馬頭観音(天保11年)にご挨拶して入山。

林道入り口の黄金橋。この辺りでも水たまりは凍っていた。

林道入り口の黄金橋。この辺りでも水たまりは凍っていた。

1

1

1/26 9:16

林道入り口の黄金橋。この辺りでも水たまりは凍っていた。

崖から染み出た水で路面が凍っていた。

崖から染み出た水で路面が凍っていた。

3

3

1/26 9:22

崖から染み出た水で路面が凍っていた。

下沢尾根入口は葉山町消防本部20番が目印。

下沢尾根入口は葉山町消防本部20番が目印。

0

0

1/26 9:31

下沢尾根入口は葉山町消防本部20番が目印。

結構急な上りだが、道はしっかりしている。(見下ろしたところ)

結構急な上りだが、道はしっかりしている。(見下ろしたところ)

0

0

1/26 9:41

結構急な上りだが、道はしっかりしている。(見下ろしたところ)

小ピークでは展望が開け、北には阿部倉山・・

小ピークでは展望が開け、北には阿部倉山・・

1

1

1/26 9:46

小ピークでは展望が開け、北には阿部倉山・・

西には戸根山が間近に見える。

西には戸根山が間近に見える。

3

3

1/26 9:46

西には戸根山が間近に見える。

樹間からは富士山がちらりと姿を見せた。

樹間からは富士山がちらりと姿を見せた。

2

2

1/26 9:53

樹間からは富士山がちらりと姿を見せた。

分岐を左に戻るように上って行くと、下沢の馬頭観音(天保16年)が立っている。周りはきれいに手入れされて、いい雰囲気だ。

分岐を左に戻るように上って行くと、下沢の馬頭観音(天保16年)が立っている。周りはきれいに手入れされて、いい雰囲気だ。

5

5

1/26 9:56

分岐を左に戻るように上って行くと、下沢の馬頭観音(天保16年)が立っている。周りはきれいに手入れされて、いい雰囲気だ。

少し先に進むと展望が開け、丸塚尾根が見える。

少し先に進むと展望が開け、丸塚尾根が見える。

2

2

1/26 9:57

少し先に進むと展望が開け、丸塚尾根が見える。

分岐に戻り振り返ったところ。画面左が登ってきた道、右が下沢の馬頭観音。

分岐に戻り振り返ったところ。画面左が登ってきた道、右が下沢の馬頭観音。

0

0

1/26 9:59

分岐に戻り振り返ったところ。画面左が登ってきた道、右が下沢の馬頭観音。

南尾根に合流した所には立派な道標がある。今来た道の方向には「森戸川林道⇒」と示されている。

南尾根に合流した所には立派な道標がある。今来た道の方向には「森戸川林道⇒」と示されている。

0

0

1/26 10:02

南尾根に合流した所には立派な道標がある。今来た道の方向には「森戸川林道⇒」と示されている。

観音塚手前、この樹の枝ぶりが凄い。

観音塚手前、この樹の枝ぶりが凄い。

1

1

1/26 10:10

観音塚手前、この樹の枝ぶりが凄い。

観音塚に到着。タブノキの根が生命力を感じさせる。

観音塚に到着。タブノキの根が生命力を感じさせる。

6

6

1/26 10:12

観音塚に到着。タブノキの根が生命力を感じさせる。

ここの観音像は厳しい形相だ。

ここの観音像は厳しい形相だ。

3

3

1/26 10:13

ここの観音像は厳しい形相だ。

タブノキに何者かが削った跡、切り屑もたくさん散らかっていた。タイワンリスの仕業?

タブノキに何者かが削った跡、切り屑もたくさん散らかっていた。タイワンリスの仕業?

2

2

1/26 10:13

タブノキに何者かが削った跡、切り屑もたくさん散らかっていた。タイワンリスの仕業?

谷沢尾根入口は葉山町消防本部17番が目印。脇には小さな案内図もあり、「森戸川[19]へ0.7㎞」とある。

谷沢尾根入口は葉山町消防本部17番が目印。脇には小さな案内図もあり、「森戸川[19]へ0.7㎞」とある。

0

0

1/26 10:16

谷沢尾根入口は葉山町消防本部17番が目印。脇には小さな案内図もあり、「森戸川[19]へ0.7㎞」とある。

前半は下沢尾根と変わらない歩きやすい道だが、こちらは利用者が少ないせいか道はふかふか。

前半は下沢尾根と変わらない歩きやすい道だが、こちらは利用者が少ないせいか道はふかふか。

1

1

1/26 10:19

前半は下沢尾根と変わらない歩きやすい道だが、こちらは利用者が少ないせいか道はふかふか。

葉山町消防本部18番から先は沢に向かい、道は悪くなる。

葉山町消防本部18番から先は沢に向かい、道は悪くなる。

1

1

1/26 10:23

葉山町消防本部18番から先は沢に向かい、道は悪くなる。

崩壊しているところも何か所かある。

崩壊しているところも何か所かある。

0

0

1/26 10:27

崩壊しているところも何か所かある。

ここの丸太橋は新しく付け替えられていた。2年前に来たときは老朽化して今にも落ちそうだったので、手入れしてくれた方に感謝。

ここの丸太橋は新しく付け替えられていた。2年前に来たときは老朽化して今にも落ちそうだったので、手入れしてくれた方に感謝。

2

2

1/26 10:30

ここの丸太橋は新しく付け替えられていた。2年前に来たときは老朽化して今にも落ちそうだったので、手入れしてくれた方に感謝。

沢に降り立ったところを振り返る。

沢に降り立ったところを振り返る。

0

0

1/26 10:33

沢に降り立ったところを振り返る。

少し下ると古い堰堤があり、ここから下は倒木だらけ。

少し下ると古い堰堤があり、ここから下は倒木だらけ。

0

0

1/26 10:35

少し下ると古い堰堤があり、ここから下は倒木だらけ。

倒木はこの状態で止まっているようだが、風の強い時などは危ないだろう。

倒木はこの状態で止まっているようだが、風の強い時などは危ないだろう。

1

1

1/26 10:37

倒木はこの状態で止まっているようだが、風の強い時などは危ないだろう。

コケに覆われている倒木も多い。

コケに覆われている倒木も多い。

0

0

1/26 10:39

コケに覆われている倒木も多い。

この辺り石垣が組んであり、かつては人の手が入っていたことを物語っている。

この辺り石垣が組んであり、かつては人の手が入っていたことを物語っている。

2

2

1/26 10:40

この辺り石垣が組んであり、かつては人の手が入っていたことを物語っている。

これでもなんとか通れるものだ。

これでもなんとか通れるものだ。

3

3

1/26 10:42

これでもなんとか通れるものだ。

古い倒木ばかりで、新たに倒れたものはないようだ。

古い倒木ばかりで、新たに倒れたものはないようだ。

0

0

1/26 10:43

古い倒木ばかりで、新たに倒れたものはないようだ。

跨いだり、潜ったり、普段使わない筋肉を使うので、結構疲れる。

跨いだり、潜ったり、普段使わない筋肉を使うので、結構疲れる。

1

1

1/26 10:44

跨いだり、潜ったり、普段使わない筋肉を使うので、結構疲れる。

ここが丸塚尾根分岐。左上に向かって崩壊地を木の根を頼りに登る。と、その前に林道に出て休憩。

ここが丸塚尾根分岐。左上に向かって崩壊地を木の根を頼りに登る。と、その前に林道に出て休憩。

1

1

1/26 10:48

ここが丸塚尾根分岐。左上に向かって崩壊地を木の根を頼りに登る。と、その前に林道に出て休憩。

森戸川の水面はこの時間になってもまだ凍っていた。

森戸川の水面はこの時間になってもまだ凍っていた。

3

3

1/26 10:50

森戸川の水面はこの時間になってもまだ凍っていた。

ここから林道へ出る。

ここから林道へ出る。

0

0

1/26 10:51

ここから林道へ出る。

近くには葉山町消防本部19番の標識、丸太のベンチもあり休憩に良い。

近くには葉山町消防本部19番の標識、丸太のベンチもあり休憩に良い。

0

0

1/26 10:59

近くには葉山町消防本部19番の標識、丸太のベンチもあり休憩に良い。

19番標識の対岸に丸塚尾根分岐への踏み跡がある。この日は水量が少ないためここで対岸に渡れたが、水量が多い時は10mほど上流(二つ前の写真の所)から渡るとよい。

19番標識の対岸に丸塚尾根分岐への踏み跡がある。この日は水量が少ないためここで対岸に渡れたが、水量が多い時は10mほど上流(二つ前の写真の所)から渡るとよい。

1

1

1/26 11:00

19番標識の対岸に丸塚尾根分岐への踏み跡がある。この日は水量が少ないためここで対岸に渡れたが、水量が多い時は10mほど上流(二つ前の写真の所)から渡るとよい。

丸塚尾根の前半は急傾斜の踏み跡が続く。足の裏を平らにおけるところがないので足首は鋭角に曲がったままで疲れる。

丸塚尾根の前半は急傾斜の踏み跡が続く。足の裏を平らにおけるところがないので足首は鋭角に曲がったままで疲れる。

0

0

1/26 11:03

丸塚尾根の前半は急傾斜の踏み跡が続く。足の裏を平らにおけるところがないので足首は鋭角に曲がったままで疲れる。

三浦中央道路基準点。

三浦中央道路基準点。

1

1

1/26 11:14

三浦中央道路基準点。

視界が開けた小ピークでほっと一息。

視界が開けた小ピークでほっと一息。

0

0

1/26 11:17

視界が開けた小ピークでほっと一息。

鬱蒼とした笹のトンネルが続く。きれいに刈払いされているので快適に歩ける。

鬱蒼とした笹のトンネルが続く。きれいに刈払いされているので快適に歩ける。

1

1

1/26 11:28

鬱蒼とした笹のトンネルが続く。きれいに刈払いされているので快適に歩ける。

南尾根に合流。(振り返ったところ)画面右の斜面から下りて来た。

南尾根に合流。(振り返ったところ)画面右の斜面から下りて来た。

0

0

1/26 11:34

南尾根に合流。(振り返ったところ)画面右の斜面から下りて来た。

目印の樹。

目印の樹。

2

2

1/26 11:34

目印の樹。

連絡尾根分岐には立派な道標ができ、迷う心配はないが、道を探し確かめる楽しみが減った。

連絡尾根分岐には立派な道標ができ、迷う心配はないが、道を探し確かめる楽しみが減った。

1

1

1/26 11:43

連絡尾根分岐には立派な道標ができ、迷う心配はないが、道を探し確かめる楽しみが減った。

古くからの道標も残っていた。

古くからの道標も残っていた。

0

0

1/26 11:44

古くからの道標も残っていた。

林道終点から南沢を辿って行く。登山道を使わず沢の中を歩いていく。

林道終点から南沢を辿って行く。登山道を使わず沢の中を歩いていく。

0

0

1/26 12:21

林道終点から南沢を辿って行く。登山道を使わず沢の中を歩いていく。

沢の縁は凍っている。

沢の縁は凍っている。

2

2

1/26 12:22

沢の縁は凍っている。

氷の結晶が美しい。

氷の結晶が美しい。

1

1

1/26 12:23

氷の結晶が美しい。

崖にはつらら。

崖にはつらら。

1

1

1/26 12:28

崖にはつらら。

これは30㎝ほど。

これは30㎝ほど。

1

1

1/26 12:29

これは30㎝ほど。

氷瀑の超ミニ版だ。

氷瀑の超ミニ版だ。

4

4

1/26 12:29

氷瀑の超ミニ版だ。

水の流れがほとんどなく水面は薄く凍っている。

水の流れがほとんどなく水面は薄く凍っている。

0

0

1/26 12:31

水の流れがほとんどなく水面は薄く凍っている。

落ちた杉の葉についた氷。

落ちた杉の葉についた氷。

2

2

1/26 12:32

落ちた杉の葉についた氷。

適度にぎざぎざのある岩なので歩きやすいが、岩の隙間は凍っているところもあるので要注意。

適度にぎざぎざのある岩なので歩きやすいが、岩の隙間は凍っているところもあるので要注意。

1

1

1/26 12:34

適度にぎざぎざのある岩なので歩きやすいが、岩の隙間は凍っているところもあるので要注意。

これは厳しいなー 幸い足元に水はなかったので、枝を掻き分け何とか通過した。

これは厳しいなー 幸い足元に水はなかったので、枝を掻き分け何とか通過した。

0

0

1/26 12:34

これは厳しいなー 幸い足元に水はなかったので、枝を掻き分け何とか通過した。

左の崖の先には倒木があり、右の巻道へ迂回した。

左の崖の先には倒木があり、右の巻道へ迂回した。

0

0

1/26 12:40

左の崖の先には倒木があり、右の巻道へ迂回した。

前の写真の倒木に近づいたところ。右の崖をへつって行けばいけなくもないが、滑りそうなので避けた。

前の写真の倒木に近づいたところ。右の崖をへつって行けばいけなくもないが、滑りそうなので避けた。

1

1

1/26 12:42

前の写真の倒木に近づいたところ。右の崖をへつって行けばいけなくもないが、滑りそうなので避けた。

水を満面に湛えており、トレッキングシューズでは濡れること必至なので斜面を上り迂回した。

水を満面に湛えており、トレッキングシューズでは濡れること必至なので斜面を上り迂回した。

0

0

1/26 12:45

水を満面に湛えており、トレッキングシューズでは濡れること必至なので斜面を上り迂回した。

ここにも石垣が残っていた。かつてはかなり奥まで人の手が入っていたことを物語っている。

ここにも石垣が残っていた。かつてはかなり奥まで人の手が入っていたことを物語っている。

2

2

1/26 12:51

ここにも石垣が残っていた。かつてはかなり奥まで人の手が入っていたことを物語っている。

ここも水面に薄氷が残っていた。

ここも水面に薄氷が残っていた。

0

0

1/26 12:53

ここも水面に薄氷が残っていた。

倒木の向こうには薄氷が輝く。

倒木の向こうには薄氷が輝く。

1

1

1/26 12:55

倒木の向こうには薄氷が輝く。

ジャングルジム状態。下手に触ると落ちるかもしてない倒木に注意しながら通過した。

ジャングルジム状態。下手に触ると落ちるかもしてない倒木に注意しながら通過した。

0

0

1/26 13:01

ジャングルジム状態。下手に触ると落ちるかもしてない倒木に注意しながら通過した。

これはまた大きな木が倒れている。

これはまた大きな木が倒れている。

0

0

1/26 13:12

これはまた大きな木が倒れている。

枝を乗り越えて通過。

枝を乗り越えて通過。

0

0

1/26 13:13

枝を乗り越えて通過。

水面の上に少しずつ成長している氷の結晶。

水面の上に少しずつ成長している氷の結晶。

2

2

1/26 13:21

水面の上に少しずつ成長している氷の結晶。

1

1

1/26 13:22

1

1

1/26 13:22

0

0

1/26 13:22

1

1

1/26 13:23

ツバキの花も氷漬け。

ツバキの花も氷漬け。

1

1

1/26 13:25

ツバキの花も氷漬け。

水の染み出る崖につらら。

水の染み出る崖につらら。

2

2

1/26 13:30

水の染み出る崖につらら。

50㎝ほどあった。

50㎝ほどあった。

4

4

1/26 13:30

50㎝ほどあった。

0

0

1/26 13:31

右に登山道があるが、飽くまで沢の中を歩いていく。

右に登山道があるが、飽くまで沢の中を歩いていく。

0

0

1/26 13:43

右に登山道があるが、飽くまで沢の中を歩いていく。

登山道もこの辺りから沢の中を通っている。

登山道もこの辺りから沢の中を通っている。

0

0

1/26 13:49

登山道もこの辺りから沢の中を通っている。

雰囲気の良い沢だ。

雰囲気の良い沢だ。

0

0

1/26 13:50

雰囲気の良い沢だ。

ここで乳頭山巻道へ直登する尾根が目の前に現れるが、今日はさらに右の沢を上って行く。

ここで乳頭山巻道へ直登する尾根が目の前に現れるが、今日はさらに右の沢を上って行く。

1

1

1/26 13:56

ここで乳頭山巻道へ直登する尾根が目の前に現れるが、今日はさらに右の沢を上って行く。

所々凍っている。

所々凍っている。

0

0

1/26 13:58

所々凍っている。

この辺りに来ると水はなくなる。

この辺りに来ると水はなくなる。

0

0

1/26 14:02

この辺りに来ると水はなくなる。

正面に1本のまっすぐなヒノキが現れる。ヤブに覆われた小さな沢が左右に存在するが、今日は三国峠目指してここを上る。

正面に1本のまっすぐなヒノキが現れる。ヤブに覆われた小さな沢が左右に存在するが、今日は三国峠目指してここを上る。

2

2

1/26 14:03

正面に1本のまっすぐなヒノキが現れる。ヤブに覆われた小さな沢が左右に存在するが、今日は三国峠目指してここを上る。

トラロープのある急斜面を上り切ると三国峠に出て、ここからは一般コース。(振り返ったところ)右の斜面から出てきた。左奥は南尾根方面の道。

トラロープのある急斜面を上り切ると三国峠に出て、ここからは一般コース。(振り返ったところ)右の斜面から出てきた。左奥は南尾根方面の道。

1

1

1/26 14:10

トラロープのある急斜面を上り切ると三国峠に出て、ここからは一般コース。(振り返ったところ)右の斜面から出てきた。左奥は南尾根方面の道。

乳頭山に到着し、ほっと一息。

乳頭山に到着し、ほっと一息。

1

1

1/26 14:12

乳頭山に到着し、ほっと一息。

乳頭山から下りてくるとそのまま中尾根に続く道で、「この分岐要注意」の標識がある。田浦梅林および東逗子は右へ。

乳頭山から下りてくるとそのまま中尾根に続く道で、「この分岐要注意」の標識がある。田浦梅林および東逗子は右へ。

0

0

1/26 14:27

乳頭山から下りてくるとそのまま中尾根に続く道で、「この分岐要注意」の標識がある。田浦梅林および東逗子は右へ。

ここで田浦梅林方面を右に分け、左へ進む。

ここで田浦梅林方面を右に分け、左へ進む。

0

0

1/26 14:30

ここで田浦梅林方面を右に分け、左へ進む。

左に鉄塔への道を分け、右へ切通し上の道を下る。

左に鉄塔への道を分け、右へ切通し上の道を下る。

0

0

1/26 14:36

左に鉄塔への道を分け、右へ切通し上の道を下る。

ここは道なりに進むと港ヶ丘方面(道標には4,5丁目商店街との表示)で、東逗子は鋭角に左へ曲がる。「この分岐要注意」の標識がある。

ここは道なりに進むと港ヶ丘方面(道標には4,5丁目商店街との表示)で、東逗子は鋭角に左へ曲がる。「この分岐要注意」の標識がある。

0

0

1/26 14:43

ここは道なりに進むと港ヶ丘方面(道標には4,5丁目商店街との表示)で、東逗子は鋭角に左へ曲がる。「この分岐要注意」の標識がある。

北尾根の泥んこ道に真新しい木道ができていた。こんな乾燥続きの日でもぬかるんでいたから助かる。

北尾根の泥んこ道に真新しい木道ができていた。こんな乾燥続きの日でもぬかるんでいたから助かる。

4

4

1/26 14:47

北尾根の泥んこ道に真新しい木道ができていた。こんな乾燥続きの日でもぬかるんでいたから助かる。

ここの扉無くなったんだ。

ここの扉無くなったんだ。

0

0

1/26 14:48

ここの扉無くなったんだ。

快適だ。

快適だ。

6

6

1/26 14:48

快適だ。

北尾根の馬頭観音(文政3年)は奥まったところに静かに立っている。

北尾根の馬頭観音(文政3年)は奥まったところに静かに立っている。

3

3

1/26 14:53

北尾根の馬頭観音(文政3年)は奥まったところに静かに立っている。

今日はここからグリーンヒルへ下りる。

今日はここからグリーンヒルへ下りる。

0

0

1/26 15:00

今日はここからグリーンヒルへ下りる。

沼間大山緑地を経て、住宅地の公園下へ下り立ち、この後は舗装道路歩き。

沼間大山緑地を経て、住宅地の公園下へ下り立ち、この後は舗装道路歩き。

0

0

1/26 15:10

沼間大山緑地を経て、住宅地の公園下へ下り立ち、この後は舗装道路歩き。

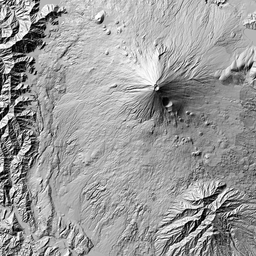

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

rinrinjiさん、こん○×は(^o^)/

南沢のこの時期は上流の方は凍っているんですね

2月中旬に倒木尾根ツアーか沢三昧ツアーをと考えているのですが、気温の推移を見ながら判断した方が良さそうですね

下沢尾根の馬頭観音様、もう何年もお目にかかっていないので、やはり倒木尾根ツアーにしようかなぁ

リハビリ中の

mamepapaさん、こんばんは。

このところ晴天続きで、水の流れがほとんどなかったため、凍ったのでしょう。凍っていても歩くには支障はなかったです。雨でも降ったらすぐ溶けてしまうと思います。

早く体調回復することを祈ってます。

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する