記録ID: 4735044

全員に公開

無雪期ピークハント/縦走

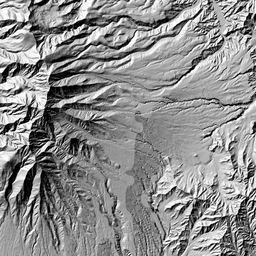

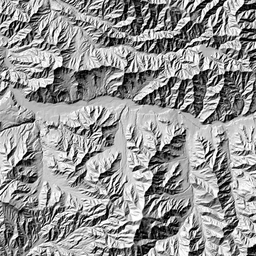

八ヶ岳・蓼科

阿弥陀岳~赤岳周回 行者小屋ベース

2022年09月30日(金) ~

2022年10月01日(土)

体力度

4

1泊以上が適当

- GPS

- 11:38

- 距離

- 15.2km

- 登り

- 1,572m

- 下り

- 1,543m

コースタイム

1日目

- 山行

- 6:07

- 休憩

- 3:28

- 合計

- 9:35

距離 10.5km

登り 1,539m

下り 876m

16:41

| 天候 | 晴れ時々霧 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2022年09月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

とくに危険はありません 阿弥陀岳の登りはコースが何本も交差しているところがあり ルートをよく見極めて登らないと 不安定なガレになってしまいます 慎重に登る方が良いです |

写真

装備

| 個人装備 |

長袖シャツ

Tシャツ

ソフトシェル

タイツ

ズボン

靴下

グローブ

防寒着

雨具

着替え

靴

ザック

ザックカバー

昼ご飯

行動食

非常食

飲料

ガスカートリッジ

コンロ

コッヘル

ライター

地図(地形図)

ヘッドランプ

予備電池

GPS

筆記用具

ファーストエイドキット

常備薬

保険証

携帯

サングラス

タオル

ストック

ナイフ

カメラ

ポール

テント

テントマット

シェラフ

ヘルメット

携帯トイレ

|

|---|

感想

雪が来る前にどこかに出かけたくて 八ヶ岳のテント泊を計画しました 山行計画では 二日目は地蔵尾根を登り横岳から硫黄岳を縦走して 赤岳鉱泉に下山予定でしたが 標高2700m辺りからの目眩が出たため 2日目は下山をしました

この3年間コロナで山での宿泊を躊躇っていたため 標高に身体が順応できなかったのか それとも この3年間で血圧が上がり降圧剤を飲み始めたからか 今まで山で目眩や不調を感じたことはなかったので 原因は不明です

SKさんの「山はいつでもそこにある」の言葉を思い出し 安全第一に慎重を期することにしました それでも週2~3回 4~5kmのランニングを続けていたせいか 下山後の筋肉痛は全くありませんでした 少しずつ様子を見ながら 今後も山に登っていこうと思います

コメント

この記録に関連する登山ルート

無雪期ピークハント/縦走

八ヶ岳・蓼科 [2日]

美濃戸(南沢)~行者小屋~赤岳(文三郎尾根)~横岳~硫黄岳~赤岩の頭~行者小屋~阿弥陀岳(ピストン)

利用交通機関:

車・バイク

技術レベル

2/5

体力レベル

4/5

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する