記録ID: 491737

全員に公開

無雪期ピークハント/縦走

甲信越

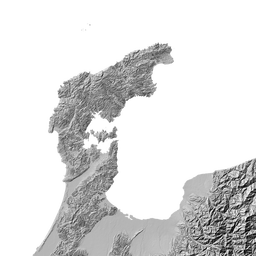

荒沢岳-平ヶ岳

2014年08月05日(火) ~

2014年08月09日(土)

体力度

9

2~3泊以上が適当

- GPS

- 46:06

- 距離

- 38.9km

- 登り

- 3,370m

- 下り

- 3,324m

コースタイム

1日目

- 山行

- 5:35

- 休憩

- 0:29

- 合計

- 6:04

距離 10.7km

登り 1,656m

下り 737m

2日目

- 山行

- 11:03

- 休憩

- 0:57

- 合計

- 12:00

距離 8.0km

登り 605m

下り 644m

4日目

- 山行

- 9:23

- 休憩

- 0:50

- 合計

- 10:13

距離 6.5km

登り 608m

下り 260m

| 天候 | 5(火) 晴れのち曇り 6(水) 快晴 夕方ガス 7(木) 晴れ 夕方雷雨 8(金) ガス時々雨 9(土) 曇り 日の出 4:52ころ 日の入り 18:47ころ |

|---|---|

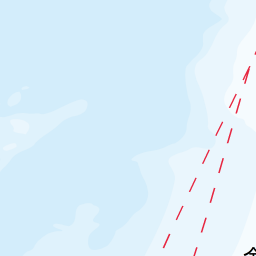

| 過去天気図(気象庁) | 2014年08月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

自転車

平ヶ岳登山口に自転車をデポ。 鷹ノ巣(平ヶ岳登山口)から銀山平(荒沢岳登山口)まで、国道352号線で約34km。 登り坂では自転車を押して、銀山平まで戻るのにちょうど4時間くらいかかった。 |

| コース状況/ 危険箇所等 |

荒沢岳と平ヶ岳 荒沢岳から大水上山までの区間および平ヶ岳からの下山路にはしっかりした登山道がある。それぞれをあらかじめ歩いておきたい。 巻倉山の手前にある水場「陽の水」は、7月27日に確認したときは沢に下りたところにすでに雪解け水が流れていたが、今回は残雪が消えて枯れていた。しかし、標識の指示通りにそのまま枯れた沢を「60メートル」下ると、冷たい水がたっぷり出ていた。 大水上山から平ヶ岳 水 この区間の最大の課題は水の補給だ。確実に水の得られる平ヶ岳まで、順調なら2泊で到達できる。なるべく余裕をもたせて8リットル強の水をかついだ。水を現地調達するなら、あらかじめ目星をつけておいたところで沢に下りることになる。こうした場合、ときには往復に1時間以上かかることもあるらしい。沢を下ったり(水の調達)尾根を下ったり(エスケープ)する事態に備えて一応補助ロープなども用意してきたが、雪渓もない稜線での水の調達にはまったく自信がない。必要な水を全量かつげるならそれに越したことはないと思う。 ヤブ ヤブには濃いところと薄いところがあり、ところどころ踏み跡らしきものもあった。身動きがとれないほどの極端に濃いヤブはなかった。 一番苦しんだのは、2日目の藤原山の手前、1610M地点と1659M地点の間だった。ツルにからまって思うように進めない場面が多かった。水の量に限りがある中でずっとこんなペースだとまずいと思ってかなり焦った。しかしその翌日、翌々日とザックが次第に軽くなるにつれて動きやすくなり、ヤブがきついなりにもペースがはかどるようになった。どの区間のヤブが一番きつかったのかを客観的に判断するのは難しい。4日目などは、それなりにきついヤブもあったかもしれないのだが、ヤブこぎの苦しさよりも全身が濡れている寒さの方がはるかにこたえた。 岩場 大水上山からの下り、滝ヶ倉山手前で稜線が方向を変える1740Mほどのピークの下り、剱ヶ倉山の下りには、多少なりとも岩の上を通過する箇所がある。いずれも慎重に通過すれば問題ない。1740Mピークの岩は脆そうだったので、特に注意して通過した。 |

| その他周辺情報 | 駒の湯山荘 日帰り温泉 露天風呂。朝8時~夕方4時までの受付。500円。 日焼けや小さな傷だらけの手足にぬるい湯がやさしい。 |

| ファイル |

(更新時刻:2014/08/10 18:50)

|

写真

装備

| 個人装備 |

帽子

腕時計

GPS

カメラ

ラジオ

地理院地図/山と高原地図2011年版/コンパス

天気図用紙

55Lザック

水

食糧/行動食/非常食

アルコールバーナー/コッヘルセット

ツェルト/細引き/ペグ/ポール

ブルーシート/銀マット/エアマット

シュラフカバー/インナーシュラフ

防寒着・替靴下

ナイフ

防虫ネット/ハッカ水

救急用品

熊スプレー/熊よけ鈴

ホイッスル

補助ロープ

ハーネス/カラビナ/スリング/ATC

グローブ

サブザック

ヘッドランプ

予備ライト

レインウェア

|

|---|

感想

今回のコースは残雪期を中心に歩かれるようだが、検索すれば無雪期の記録が見つかる。東京大学ワンダーフォーゲル部の昨年の山行記録を参考にして計画を立てた。

ヤブこぎについてはそれほどの困難を感じなかったが、雨天での寒さ対策がかなり不十分だった。靴の中が水びたしになることによるダメージが一番大きい。これからだんだん気温が下がっていくので、なんとかしないとまずい。その課題が浮き彫りになったという点ではよかった。

山の中で4泊もしたのは、実に高校登山部での夏合宿以来のことだ。今後さらに泊まりの経験を重ねて、積雪期にもツェルトで泊まってみたい。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

shiremono

shiremono

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

って!強烈ですねぇ~

整地にあの根曲竹刈るんですか?

登山というよりサバイバルですね。

残雪期は天国のようでしたョー

水は結局2リットル以上余ったのですが、予期せぬ猛暑などを心配していました。

ネマガリダケを刈ったのはどうしても邪魔になる数本で、ほとんどは踏みならしただけです。それでも幕営地に設営するのと比べるととても時間がかかりました。ヤブで失くした波刃のナイフのかわりにやむをえず持ってきた直刃のナイフがやはりそういう用途には向かなかったことも、手こずった理由の1つです。

kiha58さんが残雪期に行かれたのはうらやましいけれど、「天国」ということばは鵜呑みにしませんからね。素人がつっこんでも安全なのはむしろヤブの時期で、残雪期は「板子一枚下は地獄」に近いものがあるのでしょう。

昔の大学のワンゲルの世界ですね! 私はこの県境稜線は残雪期末期(5月中旬)に行きましたが、それでもかなり雪が落ちて延々と灌木藪漕ぎが続いてうんざりしましたが、無雪期よりはかなりマシだったでしょう。水は雪を溶かして得られるのでその点は楽でした。

本当に御苦労さまでした。

そう、ワンゲルなのですよね。現在背の高い笹を毎年刈払いしている大水上山あたりの道も、もともとはワンゲルのヤブこぎでできたようです。そういったスタイルのワンゲルは、昔ほどではないにせよ、まだ主要な大学で健在なようです。

残雪期は雪を溶かして水が得られるので楽だと、toradangoさんもずいぶんさらりと書いていらっしゃいますね。積雪期を通じて必要になる基本的な技術だと思うのですが、私はそんな技術もこれから習得しなければなりません。そうやってだんだん人間に近づいているところです。

このルート、アプローチと下山口も離れているし、水の問題もあって無雪期はなかなか歩く人が少ないようですね!

静かな稜線歩きさぞや充実されたことでしょうね!お疲れ様でした!

残雪期は天気さえ良ければ危険というほどのこともなくて天国ですよ~!

水は雪渓があれば便利ですが、私は以前11月に一人で稜線歩きに行き、雪渓の「せ」の字もなくて沢に降りましたが、往復2時間半かかりました。お助けで懸垂したり、草付のスラブをトラバースしたり結構大変で、場所を良く選ばないと苦労します。

足が冷たい時は沢用のネオプレーンのソックスが有効ですよ!

あさってから奥利根の沢に入ります。

今年は半端なく雪渓が多くズタズタで水量も多いようです

ところで、平ヶ岳からの水長沢尾根というのは今はもう踏み跡もないのでしょうか?

もし確認されたようでしたらお教えいただけると助かります。

bもといmieeさま

これまでにもコメントなどを見かけては、ずいぶん参考にさせてもらっております。

いただいたコメントの内容が理解できたつもりです。

沢用のネオプレーンのソックスは最近入手したので、登山靴でも試してみますね。

水長沢尾根の踏み跡については、まったく不明です。

たいへんそうな沢、気をつけて行ってらしてください。

shiremonoさま

ご返信ありがとうございます!

ひと昔前までは水長沢尾根は結構歩かれていたようですが、最近は利用する人も少ないようです。

ありがとうございました!

bことmiee

この山域に単独で入山する勇気。

おそれいりました。

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する