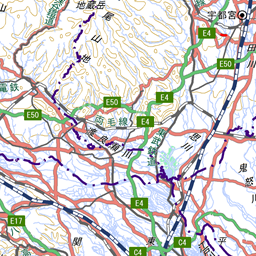

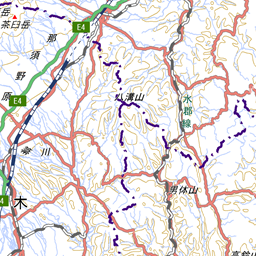

折場登山口~前袈裟丸山~奥袈裟丸山~六林班峠~銀山平

- GPS

- 11:20

- 距離

- 23.0km

- 登り

- 1,457m

- 下り

- 1,811m

コースタイム

- 山行

- 10:41

- 休憩

- 0:39

- 合計

- 11:20

| 天候 | 曇りのち晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2015年05月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

折場登山口(標高1200m) 復路) 国民宿舎「かじか荘」(標高830m) |

| コース状況/ 危険箇所等 |

前袈裟丸までは危険箇所なし。 前袈裟丸⇔奥袈裟丸の間「八反張」は前袈裟側の崩壊が進んでいました。 奥袈裟丸→右側が切れた崖、シャクナゲやコメツガで登山路に伸びており難渋 奥袈裟丸(最高点)→下降開始点見つけられず。雪の残る急斜面を無理矢理降下。 法師岳への登り 稜線広く積雪があり登山道不明。西に延びる稜線へ迷い道。 法師岳からの下り 積雪あり登山道不明。藪こぎ難渋。 男山への登り 南面に当たり藪がこちら側に向いていて直登不能。 山頂付近で登山路らしきもの発見。 男山から六林班峠 笹薮深く、登山道は踏みあとくらい。 倒木、残雪のたびに登山道見失う。 六林班峠から鋸山 笹薮深く、南面でも残雪あり。断念。 六林班峠→庚申山荘 笹薮深くなっており、登山道崩壊進む。 14箇所谷を越えるが、右足を踏み外すと谷落ちの危険。 トラロープはずれ箇所あり。 庚申山荘 バイオトイレ故障中 庚申山荘→かじか荘 危険箇所なし。 |

| その他周辺情報 | かじか荘 日帰り入浴610円。 au 電波なし。 docomo 電波あり。 かじか荘に公衆電話あり。 |

写真

感想

以前から沢入にキャンプに訪れるたびに、袈裟丸縦走を計画していました。

というのも単独のクルマだと、どちらも最寄り駅からバス便のない山に踏み入った登山口なので縦走はできません。家族で「ファミリーオートキャンプ場そうり」キャンプに来れば、朝かみさんに一方の登山口まで送ってもらい、夕刻もう一方の登山口までかみさん迎えに来てもらえば袈裟丸縦走がかないます。

帰りの連絡を考えれば、おそらく電波のない折場登山口から登り、国民宿舎のある銀山平へ下りるコースしかありません。

奥袈裟丸⇔六林班峠は昭文社の地図では破線ルート。わずかな踏みあと程度の道をルートファインディングできる力が必要とあります。六林班峠から鋸山を経て庚申山荘に下る計画ですが、エスケープルートは六林班峠から直接庚申山荘に下るくらいしかありません。

装備は残雪も考えて

1)トレッキングポール

2)iphoneのGPSソフト「GPS-DIY]

充分な充電器も用意しました。

****************

前夜の雨が心配でしたは朝から雨は上がり、折場登山口からの挑戦でした。

アカヤシオの撮影で朝早くから入っていた登山客2名と、あとから前袈裟丸山まで登ってきた若い方、それから庚申山荘に泊まり翌日皇海山を目指す男性の合計2名しかこの日はすれ違うことがありませんでした。

*****************

折場登山口からの前袈裟丸までは4年ほど前に、一度母親や妹、長男と登ったことがあります。そのときは、アカヤシオやシロヤシオが咲いていてもっとも袈裟丸山に人が多く訪れるときでしたが、当時は初心者だった私が眺めを楽しむ余裕もなく、ただひたすらがんばり続けた覚えしかありません。下山後1週間位して、人から「痩せたけどどうかしたんですか?」と訊かれ、山歩きがダイエット効果をもたらすこちに気づき、その後山ののめりこむきっかけとなった山です。

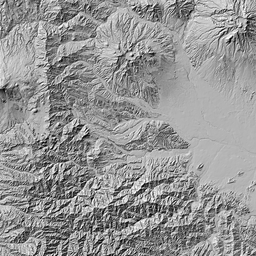

アカヤシオにもまだ少し時期が早いようでしたが、それでもそこかしこでアカヤシオを見ることができました。眺めがよいとされる小丸山からは日光白根や男体山、皇海山まで、楽しむことができました。

前袈裟丸山まではゆっくり目に登って2時間20分。前回は眺望が利かないと勘違いしていましたが、谷川連峰が見えました。さらに、奥袈裟丸方向へ下ると北への展望が一気に開ける場所に出会います。

******************

八反張りへの下り道は八反張りが通行禁止となっているせいか、4年前よりもツガやシャクナゲの張り出しが著しく、笹薮も成長していました。八反張り手前では倒木のため、ルートを失いましたが、左側からはもろにざれ場を通る羽目になることに気づき、右側からアプローチ。

細い柱に支えられたクサリを頼りにざれ場を通過、痩せ尾根を慎重に渡り、奥袈裟丸山側に。こちらも手前のざれ場が風化しており、奥に以前はなかったトラロープが設置されていました。そこから、茂った笹薮を登りきり奥袈裟丸山に到着。ここから先は、未踏の稜線です。

******************

基本的には稜線を行けば何とかなるとHPにありましたので、右側の画芽を気にしながら稜線を進みます。踏み後は最初は比較的明瞭ですが、左右からシャクナゲやツガの枝によって登山道が覆われているところがかなりあり、背中のトレッキングポールがたびたび木の枝に引っかかります。

それでも中袈裟丸まではたいした残雪もなく、ときに崖側のルートにでてしまうようなところで、ちょっと戻ったりで着くことができました。ただし、通常の登山道よりはかなり時間がかかります。

しかし奥袈裟丸手前あたりからは踏み後も薄く、何度も登山道をロストしそうになりそのたびに引き返します。奥袈裟丸山頂への道を誤ったのか、山頂を巻いた形で道ではない斜面を通って稜線に戻り、袈裟丸山最高点1961mに着きました。1.8kmを1時間45分とかなりかかっています。

******************

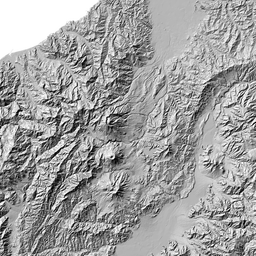

袈裟丸山最高点(奥袈裟丸)からの下りがまた難渋。山頂標から稜線方向にはかなりの残雪があり、左後方に踏み跡がありましたがそれを進んでいくと明らかに前袈裟丸方向へ戻っています。

「積雪でつづら折れが隠されているのでは?」

と勝手に解釈して、稜線方向へ下り始めましたが、結局雪に覆われた斜面に孤立。近くの木々をつかんで斜面を慎重に降り、向かって左方向に雪のない斜面がめいたのでトラバース。そこに、白テープを見つけることができました。しかしその踏みあとも50mしないうちに残雪に覆われ....ロスト。

薬師岳への稜線は幅広く、もともと踏み跡が分散しているらしく、テープも見当たりません。残雪も踏み抜きありで、木々の少ないところを選んで進んで行くことにしました。やや左寄りを進んでいたところ、ゆるい稜線にたどり着いたので、次の男山手前まで下ることとしましたが、この稜線は男山への稜線ではなく、薬師岳から西方向に伸びる稜線でした。

GPSで登山道から離れてしまっていることに気づき300mほど戻り、薬師だけの山頂付近で登山道に復帰。しかしここの下りでも残雪のため再度ロスト。GPS頼りに残雪の斜面を下り、男山へ。この登りは南面で残雪はわずかでしたが、完全に笹薮。笹薮は南方向に伸びているので、腰よりも高い笹薮に逆らってまっすぐ進むことができません。そのため、右方向に迂回せざるを得なかったのですが、どうも踏み後は向かって左にあったようです。山頂付近でようやく踏みあと様の藪の少ない道に出ましたが、外から見てわかる状況ではなく、テープなどの目印をつける木も立っていませんでした。

男山から六林班峠への下りの稜線も似たようなもので、倒木などでたびたびロスト。小さな丘への登りは完全な向かい笹こぎ。だだっ広い残雪と笹薮の中、GPSで導かれる先に見覚えのある六林班峠の看板が見えました。

時間はすでに13:30。途中、道迷いは10回以上ありましたが、昭文社の地図による標準時間5:00よりは30分ほど早く着きました。しかし鋸山に1時間掛けて登り返すと、かなり時間がかかるため、ここからのエスケープに変更。

ただし、六林班峠からのコースは大嫌いなコースです。1回目に皇海山を目指して鋸山で断念し、下った際には沢に転落。皇海山登頂に成功した2回目もここ通りましたが、藪こぎと、右さがり斜面の踏み抜きの恐怖を散々味わいました。その後、銀山平⇔皇海山の際には往復とも鋸山十一峰経由を選択したほどです。

******************

今回は慎重に歩きましたが、4年前よりもさらに藪は深くなり、斜面は崩れ、登山道は細くなっていました。14箇所ある谷越えの斜面のみならず、通常の登山道でも谷落ちの恐怖を感じることがたびたびありました。

他の方もこの登山道が荒れていることについて書かれていますが、まったく整備しないのはいかがなものでしょうか?このまま廃道にするつもりなのかとも思います。

自分としては2度と通りたくありません。

******************

天下の見晴らしを過ぎ、庚申山荘が見えてほっとしました。

慎重にゆっくり降りましたが、2:10と以前よりは早コースタイムでした。

あとは、早足で一の鳥居を経て銀山平に下りました。

******************

総括)

1)踏み後の少ないコースでは必ずしも登山道に固執する必要はない。とくに残雪期。

2)ルートファインディングが必要なコースはGPS必携。

3)残雪の踏み抜き対策にトレッキングポールとスパッツは必携。

4)こまめな地形図と方向の進行方向の確認も必要。

5)笹薮の南斜面を登りにとるのやめた方がよい。このコースは逆方向のほうがスムーズなコース。

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する