朝の奥多摩駅。

朝の奥多摩駅。

1

1

6/2 8:11

朝の奥多摩駅。

8時42分の鴨沢西行きのバスを待つ。

8時42分の鴨沢西行きのバスを待つ。

3

3

6/2 8:11

8時42分の鴨沢西行きのバスを待つ。

鴨沢に到着。奥多摩駅から約40分。

鴨沢に到着。奥多摩駅から約40分。

2

2

6/2 9:27

鴨沢に到着。奥多摩駅から約40分。

天気はいいけど風が強いです。トイレを済ませ、準備体操をしてスタート。

天気はいいけど風が強いです。トイレを済ませ、準備体操をしてスタート。

0

0

6/2 9:27

天気はいいけど風が強いです。トイレを済ませ、準備体操をしてスタート。

奥多摩湖の湖水がきれいです。鴨沢は風光明媚なところですね。

奥多摩湖の湖水がきれいです。鴨沢は風光明媚なところですね。

2

2

6/2 9:35

奥多摩湖の湖水がきれいです。鴨沢は風光明媚なところですね。

小袖から堂所への登山道で。

小袖から堂所への登山道で。

5

5

6/2 11:02

小袖から堂所への登山道で。

堂所で尾根に乗り上げるまでは樹林帯のトラバース道が緩い傾斜で続いていました。

堂所で尾根に乗り上げるまでは樹林帯のトラバース道が緩い傾斜で続いていました。

2

2

6/2 11:02

堂所で尾根に乗り上げるまでは樹林帯のトラバース道が緩い傾斜で続いていました。

堂所到着。

堂所到着。

0

0

6/2 11:46

堂所到着。

尾根に乗ってから傾斜が幾分きつくなってきました。

尾根に乗ってから傾斜が幾分きつくなってきました。

0

0

6/2 12:36

尾根に乗ってから傾斜が幾分きつくなってきました。

ブナ坂と七ツ石山との分岐。ブナ坂へ向かう巻道を選択。

ブナ坂と七ツ石山との分岐。ブナ坂へ向かう巻道を選択。

1

1

6/2 12:40

ブナ坂と七ツ石山との分岐。ブナ坂へ向かう巻道を選択。

こちらはブナ坂に向かう巻道。途中で結構強い西風の洗礼を受けました。

こちらはブナ坂に向かう巻道。途中で結構強い西風の洗礼を受けました。

2

2

6/2 12:40

こちらはブナ坂に向かう巻道。途中で結構強い西風の洗礼を受けました。

約40分でブナ坂到着。雲取山方向に広々とした登山道が続いていました。

約40分でブナ坂到着。雲取山方向に広々とした登山道が続いていました。

2

2

6/2 13:24

約40分でブナ坂到着。雲取山方向に広々とした登山道が続いていました。

開放的で明るい雰囲気の登山道を雲取山へ向かうと前方に前飛龍~飛龍山~三ッ山の稜線が見えてきました。

開放的で明るい雰囲気の登山道を雲取山へ向かうと前方に前飛龍~飛龍山~三ッ山の稜線が見えてきました。

2

2

6/2 13:43

開放的で明るい雰囲気の登山道を雲取山へ向かうと前方に前飛龍~飛龍山~三ッ山の稜線が見えてきました。

”雲取山の見返り美人”

”雲取山の見返り美人”

4

4

6/2 13:48

”雲取山の見返り美人”

あでやかな”見返り美人”に気を取られ、富士山の撮影を失念するところでした。

あでやかな”見返り美人”に気を取られ、富士山の撮影を失念するところでした。

3

3

6/2 13:49

あでやかな”見返り美人”に気を取られ、富士山の撮影を失念するところでした。

奥多摩小屋近くで・・・新緑とツツジと青空のコラボ。

奥多摩小屋近くで・・・新緑とツツジと青空のコラボ。

6

6

6/2 13:56

奥多摩小屋近くで・・・新緑とツツジと青空のコラボ。

実にいい色合いです。

実にいい色合いです。

3

3

6/2 13:56

実にいい色合いです。

前飛龍と飛龍山。

前飛龍と飛龍山。

3

3

6/2 14:04

前飛龍と飛龍山。

富士山の拡大、大峠の窪みの先に小さく三ツ峠山が見えました。

富士山の拡大、大峠の窪みの先に小さく三ツ峠山が見えました。

2

2

6/2 14:11

富士山の拡大、大峠の窪みの先に小さく三ツ峠山が見えました。

飛龍山から南に延びるミサカ尾根(5/20に途中の前飛龍まで歩いた)がよく見えます。その先は大菩薩連嶺。

飛龍山から南に延びるミサカ尾根(5/20に途中の前飛龍まで歩いた)がよく見えます。その先は大菩薩連嶺。

2

2

6/2 14:11

飛龍山から南に延びるミサカ尾根(5/20に途中の前飛龍まで歩いた)がよく見えます。その先は大菩薩連嶺。

雲取山(山梨県側)山頂到着。

雲取山(山梨県側)山頂到着。

1

1

6/2 15:03

雲取山(山梨県側)山頂到着。

山頂避難小屋がすぐ近くにあります。

山頂避難小屋がすぐ近くにあります。

1

1

6/2 15:03

山頂避難小屋がすぐ近くにあります。

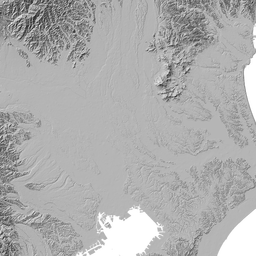

山梨百名山の標識のある場所からは東側都心方向の眺望がよい。奥多摩の主だった山々と都心部が一望のもとに見渡せました。

山梨百名山の標識のある場所からは東側都心方向の眺望がよい。奥多摩の主だった山々と都心部が一望のもとに見渡せました。

6

6

6/2 15:04

山梨百名山の標識のある場所からは東側都心方向の眺望がよい。奥多摩の主だった山々と都心部が一望のもとに見渡せました。

本仁田山付近を拡大すると・・・都心部がはっきりと見えました。右端の白く光るのは所沢の西武ドームでしょうか?とすると練馬の我が家もその延長線上のどこかにあるはず。かすかにスカイツリーも確認できました。

本仁田山付近を拡大すると・・・都心部がはっきりと見えました。右端の白く光るのは所沢の西武ドームでしょうか?とすると練馬の我が家もその延長線上のどこかにあるはず。かすかにスカイツリーも確認できました。

6

6

6/2 15:24

本仁田山付近を拡大すると・・・都心部がはっきりと見えました。右端の白く光るのは所沢の西武ドームでしょうか?とすると練馬の我が家もその延長線上のどこかにあるはず。かすかにスカイツリーも確認できました。

こちらは新しくなった雲取山の山頂標識。雲取山登頂は3度目ですが個人的にはどちらかというと変更前の山頂標識のほうが趣があってよかったです。

こちらは新しくなった雲取山の山頂標識。雲取山登頂は3度目ですが個人的にはどちらかというと変更前の山頂標識のほうが趣があってよかったです。

2

2

6/2 15:08

こちらは新しくなった雲取山の山頂標識。雲取山登頂は3度目ですが個人的にはどちらかというと変更前の山頂標識のほうが趣があってよかったです。

2017年の記念碑と飛龍山。飛龍の奥に南アルプスも(逆光で見にくいですが)見えていました。

2017年の記念碑と飛龍山。飛龍の奥に南アルプスも(逆光で見にくいですが)見えていました。

1

1

6/2 15:08

2017年の記念碑と飛龍山。飛龍の奥に南アルプスも(逆光で見にくいですが)見えていました。

雪はだいぶ少なくなっていますが、やはり富士山はダントツで美しい。名残惜しいが、山頂を後にし、雲取小屋方向に向かいます。

雪はだいぶ少なくなっていますが、やはり富士山はダントツで美しい。名残惜しいが、山頂を後にし、雲取小屋方向に向かいます。

3

3

6/2 15:25

雪はだいぶ少なくなっていますが、やはり富士山はダントツで美しい。名残惜しいが、山頂を後にし、雲取小屋方向に向かいます。

樹林帯の登山道をしばらく下ると前方に白岩山と芋ノ木ドッケをバックに雲取山荘が見えてきました。

樹林帯の登山道をしばらく下ると前方に白岩山と芋ノ木ドッケをバックに雲取山荘が見えてきました。

1

1

6/2 15:59

樹林帯の登山道をしばらく下ると前方に白岩山と芋ノ木ドッケをバックに雲取山荘が見えてきました。

2日目の早朝4時半。すでに明るく、陽が昇っていました。

2日目の早朝4時半。すでに明るく、陽が昇っていました。

1

1

6/3 4:25

2日目の早朝4時半。すでに明るく、陽が昇っていました。

前方に今日これから辿る長沢背稜の山々がみえ、否応なく気持ちが昂りました。

前方に今日これから辿る長沢背稜の山々がみえ、否応なく気持ちが昂りました。

2

2

6/3 5:43

前方に今日これから辿る長沢背稜の山々がみえ、否応なく気持ちが昂りました。

男坂の急坂を下ったところに大ダワ。日原からここに乗り上げていた登山道、大ダワ林道は残念ながら通行止めです。

男坂の急坂を下ったところに大ダワ。日原からここに乗り上げていた登山道、大ダワ林道は残念ながら通行止めです。

0

0

6/3 6:03

男坂の急坂を下ったところに大ダワ。日原からここに乗り上げていた登山道、大ダワ林道は残念ながら通行止めです。

大ダワから芋ノ木ドッケの山腹を少し登りあげると三峰との分岐点があった。ここから長沢背稜方向酉谷山までは全くの未踏域。いよいよ冒険の始まり!

大ダワから芋ノ木ドッケの山腹を少し登りあげると三峰との分岐点があった。ここから長沢背稜方向酉谷山までは全くの未踏域。いよいよ冒険の始まり!

3

3

6/3 6:30

大ダワから芋ノ木ドッケの山腹を少し登りあげると三峰との分岐点があった。ここから長沢背稜方向酉谷山までは全くの未踏域。いよいよ冒険の始まり!

急勾配の登山道が九十九折に続いていた。

急勾配の登山道が九十九折に続いていた。

0

0

6/3 6:31

急勾配の登山道が九十九折に続いていた。

分岐から約30分で芋ノ木ドッケに到着。ロープが張ってあるのは二軒小屋尾根の入口。間違って入り込む人がいるのでしょう。

分岐から約30分で芋ノ木ドッケに到着。ロープが張ってあるのは二軒小屋尾根の入口。間違って入り込む人がいるのでしょう。

4

4

6/3 7:01

分岐から約30分で芋ノ木ドッケに到着。ロープが張ってあるのは二軒小屋尾根の入口。間違って入り込む人がいるのでしょう。

雲取山に次ぐ東京都第2位の高峰にしては寂しい山頂。

雲取山に次ぐ東京都第2位の高峰にしては寂しい山頂。

2

2

6/3 7:12

雲取山に次ぐ東京都第2位の高峰にしては寂しい山頂。

ここから三峰へ向かうこともできます。

ここから三峰へ向かうこともできます。

2

2

6/3 7:14

ここから三峰へ向かうこともできます。

いい雰囲気の登山道です。

いい雰囲気の登山道です。

2

2

6/3 7:16

いい雰囲気の登山道です。

芋ノ木ドッケ山頂から10分弱のところに好展望の場所がありました。

芋ノ木ドッケ山頂から10分弱のところに好展望の場所がありました。

0

0

6/3 7:22

芋ノ木ドッケ山頂から10分弱のところに好展望の場所がありました。

手前天祖山の遥か遠方に海岸線と海らしきものが見えました。東京湾かと思いましたがどうも相模湾のようです。(地図上で芋ノ木ドッケと天祖山を直線で結ぶ延長線は丹沢山塊の東を通って神奈川県の茅ヶ崎か平塚あたりになるようです)

手前天祖山の遥か遠方に海岸線と海らしきものが見えました。東京湾かと思いましたがどうも相模湾のようです。(地図上で芋ノ木ドッケと天祖山を直線で結ぶ延長線は丹沢山塊の東を通って神奈川県の茅ヶ崎か平塚あたりになるようです)

2

2

6/3 7:22

手前天祖山の遥か遠方に海岸線と海らしきものが見えました。東京湾かと思いましたがどうも相模湾のようです。(地図上で芋ノ木ドッケと天祖山を直線で結ぶ延長線は丹沢山塊の東を通って神奈川県の茅ヶ崎か平塚あたりになるようです)

奥多摩というよりは奥秩父の雰囲気。

奥多摩というよりは奥秩父の雰囲気。

2

2

6/3 7:24

奥多摩というよりは奥秩父の雰囲気。

桂谷の頭が近くなるとシャクナゲの花が散見されました。

桂谷の頭が近くなるとシャクナゲの花が散見されました。

3

3

6/3 8:02

桂谷の頭が近くなるとシャクナゲの花が散見されました。

木の根と露岩のミックスの痩せ尾根の通過し、150メートルくらい下ります。

木の根と露岩のミックスの痩せ尾根の通過し、150メートルくらい下ります。

0

0

6/3 8:13

木の根と露岩のミックスの痩せ尾根の通過し、150メートルくらい下ります。

下り切ったところは新緑のきれいな雰囲気の明るい場所。

下り切ったところは新緑のきれいな雰囲気の明るい場所。

3

3

6/3 8:18

下り切ったところは新緑のきれいな雰囲気の明るい場所。

ここを少し登ると桂谷の頭(2万5000図の1708ピーク)。

ここを少し登ると桂谷の頭(2万5000図の1708ピーク)。

1

1

6/3 8:19

ここを少し登ると桂谷の頭(2万5000図の1708ピーク)。

桂谷の頭は標識が何もない場所。シャクナゲの花が目印?

桂谷の頭は標識が何もない場所。シャクナゲの花が目印?

4

4

6/3 8:23

桂谷の頭は標識が何もない場所。シャクナゲの花が目印?

咲き誇っているほどではないが、この色合いに癒されました。場所は地形のやや険しい場所です。

咲き誇っているほどではないが、この色合いに癒されました。場所は地形のやや険しい場所です。

4

4

6/3 8:23

咲き誇っているほどではないが、この色合いに癒されました。場所は地形のやや険しい場所です。

桂谷の頭付近の様子。

桂谷の頭付近の様子。

2

2

6/3 8:23

桂谷の頭付近の様子。

こちらは長沢山。

こちらは長沢山。

1

1

6/3 8:47

こちらは長沢山。

長沢背稜の主峰、長沢山到着。雲取山荘から約3時間。

長沢背稜の主峰、長沢山到着。雲取山荘から約3時間。

5

5

6/3 9:06

長沢背稜の主峰、長沢山到着。雲取山荘から約3時間。

樹林に囲まれ、展望はありません。

樹林に囲まれ、展望はありません。

1

1

6/3 9:07

樹林に囲まれ、展望はありません。

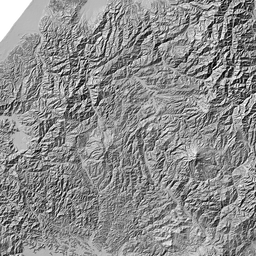

長沢山から天祖山分岐へ向かう途中で。新緑の山並みの真っただ中。奥多摩の最深部を歩いているという実感がしました。

長沢山から天祖山分岐へ向かう途中で。新緑の山並みの真っただ中。奥多摩の最深部を歩いているという実感がしました。

3

3

6/3 9:33

長沢山から天祖山分岐へ向かう途中で。新緑の山並みの真っただ中。奥多摩の最深部を歩いているという実感がしました。

天祖山分岐から酉谷山方向。水松(あららぎ)山付近は地形が複雑。水松山山頂はわからずじまいでした(先が長いので探す心の余裕がなかった)

天祖山分岐から酉谷山方向。水松(あららぎ)山付近は地形が複雑。水松山山頂はわからずじまいでした(先が長いので探す心の余裕がなかった)

2

2

6/3 9:57

天祖山分岐から酉谷山方向。水松(あららぎ)山付近は地形が複雑。水松山山頂はわからずじまいでした(先が長いので探す心の余裕がなかった)

酉谷山へ向かう途中、タワ尾根入口の手前にヘリポートがありました。

酉谷山へ向かう途中、タワ尾根入口の手前にヘリポートがありました。

2

2

6/3 10:48

酉谷山へ向かう途中、タワ尾根入口の手前にヘリポートがありました。

北側の景観、両神山と浅間山が見えました。

北側の景観、両神山と浅間山が見えました。

2

2

6/3 10:45

北側の景観、両神山と浅間山が見えました。

こちらは酉谷山。

こちらは酉谷山。

0

0

6/3 10:45

こちらは酉谷山。

手前は酉谷山から熊倉山を結ぶ稜線、遥か彼方は日光連山から足尾山塊の山々。間に見える市街地は埼玉県北部の熊谷あたりの市街地でしょうか?

手前は酉谷山から熊倉山を結ぶ稜線、遥か彼方は日光連山から足尾山塊の山々。間に見える市街地は埼玉県北部の熊谷あたりの市街地でしょうか?

1

1

6/3 10:45

手前は酉谷山から熊倉山を結ぶ稜線、遥か彼方は日光連山から足尾山塊の山々。間に見える市街地は埼玉県北部の熊谷あたりの市街地でしょうか?

手前の山稜の真ん中のピークが熊倉山と思われます。

手前の山稜の真ん中のピークが熊倉山と思われます。

4

4

6/3 10:46

手前の山稜の真ん中のピークが熊倉山と思われます。

こちらは天祖山と富士山。

こちらは天祖山と富士山。

2

2

6/3 10:47

こちらは天祖山と富士山。

無残に削られた天祖山の山肌。この位置からでないとわからないのでしょう。

無残に削られた天祖山の山肌。この位置からでないとわからないのでしょう。

1

1

6/3 10:51

無残に削られた天祖山の山肌。この位置からでないとわからないのでしょう。

タワ尾根入口。ロープが張ってありました。

タワ尾根入口。ロープが張ってありました。

2

2

6/3 11:04

タワ尾根入口。ロープが張ってありました。

ザックを下して休んでいると、軽装の男性がタワ尾根から駆け上ってきました。これから酉谷山から一杯水、東日原と駆け抜けるそうです。

ザックを下して休んでいると、軽装の男性がタワ尾根から駆け上ってきました。これから酉谷山から一杯水、東日原と駆け抜けるそうです。

1

1

6/3 11:05

ザックを下して休んでいると、軽装の男性がタワ尾根から駆け上ってきました。これから酉谷山から一杯水、東日原と駆け抜けるそうです。

タワ尾根から約30分で酉谷山に到着。行福(みょうふく)のタオから山頂まで長く感じた。

タワ尾根から約30分で酉谷山に到着。行福(みょうふく)のタオから山頂まで長く感じた。

3

3

6/3 12:25

タワ尾根から約30分で酉谷山に到着。行福(みょうふく)のタオから山頂まで長く感じた。

酉谷山山頂から木の間越しに雲取山と芋ノ木ドッケを振り返る。

酉谷山山頂から木の間越しに雲取山と芋ノ木ドッケを振り返る。

0

0

6/3 12:25

酉谷山山頂から木の間越しに雲取山と芋ノ木ドッケを振り返る。

南側に展望が開けていました。生憎、富士山は雲の中。山頂で40分休憩。湯を沸かし、カップヌードルとホットコーヒーを胃に流し込んだら人心地が付きました。

南側に展望が開けていました。生憎、富士山は雲の中。山頂で40分休憩。湯を沸かし、カップヌードルとホットコーヒーを胃に流し込んだら人心地が付きました。

2

2

6/3 12:25

南側に展望が開けていました。生憎、富士山は雲の中。山頂で40分休憩。湯を沸かし、カップヌードルとホットコーヒーを胃に流し込んだら人心地が付きました。

酉谷峠から酉谷小屋を見下ろす。時間に余裕がないので小屋には寄らず、先を急ぎます。

酉谷峠から酉谷小屋を見下ろす。時間に余裕がないので小屋には寄らず、先を急ぎます。

0

0

6/3 13:16

酉谷峠から酉谷小屋を見下ろす。時間に余裕がないので小屋には寄らず、先を急ぎます。

酉谷山と酉谷小屋を振り返る。

酉谷山と酉谷小屋を振り返る。

1

1

6/3 13:28

酉谷山と酉谷小屋を振り返る。

高度感ある桟道の洗礼?開始!

高度感ある桟道の洗礼?開始!

2

2

6/3 13:32

高度感ある桟道の洗礼?開始!

七跳山の手前、北側、秩父の市街地が垣間見える場所がありました。

七跳山の手前、北側、秩父の市街地が垣間見える場所がありました。

1

1

6/3 14:03

七跳山の手前、北側、秩父の市街地が垣間見える場所がありました。

七跳尾根への登り。

七跳尾根への登り。

1

1

6/3 14:03

七跳尾根への登り。

七跳尾根分岐。東日本大震災以降、小川谷林道が通行止めなので、七跳尾根の登山道も必然的に使われなくなった。小川谷林道が開通してくれれば、酉谷山ももっと行きやすくなるのですが・・・

七跳尾根分岐。東日本大震災以降、小川谷林道が通行止めなので、七跳尾根の登山道も必然的に使われなくなった。小川谷林道が開通してくれれば、酉谷山ももっと行きやすくなるのですが・・・

1

1

6/3 14:17

七跳尾根分岐。東日本大震災以降、小川谷林道が通行止めなので、七跳尾根の登山道も必然的に使われなくなった。小川谷林道が開通してくれれば、酉谷山ももっと行きやすくなるのですが・・・

再び桟道。年季の入った桟道。

再び桟道。年季の入った桟道。

1

1

6/3 14:36

再び桟道。年季の入った桟道。

これはしっかりとした桟道で安心して?

これはしっかりとした桟道で安心して?

身を任せられます。

0

0

6/3 14:38

これはしっかりとした桟道で安心して?

身を任せられます。

これはちょっと不安なのでできるだけ左側に重心をかけて通過。

これはちょっと不安なのでできるだけ左側に重心をかけて通過。

2

2

6/3 14:40

これはちょっと不安なのでできるだけ左側に重心をかけて通過。

手前の桟道はいいのですが、その先の桟道は・・・

手前の桟道はいいのですが、その先の桟道は・・・

4

4

6/3 14:42

手前の桟道はいいのですが、その先の桟道は・・・

桟道の洗礼が一段落してしばらく進むと展望地、ハナド岩。手前がタワ尾根。その向こうに天祖山、奥が雲取山と芋ノ木ドッケ。だいぶ雲が増えました。

桟道の洗礼が一段落してしばらく進むと展望地、ハナド岩。手前がタワ尾根。その向こうに天祖山、奥が雲取山と芋ノ木ドッケ。だいぶ雲が増えました。

5

5

6/3 15:03

桟道の洗礼が一段落してしばらく進むと展望地、ハナド岩。手前がタワ尾根。その向こうに天祖山、奥が雲取山と芋ノ木ドッケ。だいぶ雲が増えました。

景色を堪能ののち、三ツドッケに向かう。

景色を堪能ののち、三ツドッケに向かう。

0

0

6/3 15:17

景色を堪能ののち、三ツドッケに向かう。

三ツドッケに寄らずに一杯水に向かおうかと思いましたが天気が回復し、青空と陽射しが出てきたので山頂に寄ることにしました。

三ツドッケに寄らずに一杯水に向かおうかと思いましたが天気が回復し、青空と陽射しが出てきたので山頂に寄ることにしました。

0

0

6/3 15:24

三ツドッケに寄らずに一杯水に向かおうかと思いましたが天気が回復し、青空と陽射しが出てきたので山頂に寄ることにしました。

三ツドッケ(天目山)山頂到着。昨年の5月以来の訪問。

三ツドッケ(天目山)山頂到着。昨年の5月以来の訪問。

2

2

6/3 15:37

三ツドッケ(天目山)山頂到着。昨年の5月以来の訪問。

遥か彼方に雲取山と芋ノ木ドッケ。右端に酉谷山。歩いてきたコースを振り返る。達成感を感じた一瞬!

遥か彼方に雲取山と芋ノ木ドッケ。右端に酉谷山。歩いてきたコースを振り返る。達成感を感じた一瞬!

4

4

6/3 15:37

遥か彼方に雲取山と芋ノ木ドッケ。右端に酉谷山。歩いてきたコースを振り返る。達成感を感じた一瞬!

鷹ノ巣山と石尾根の稜線。最後の景色を堪能したら下山開始です。

鷹ノ巣山と石尾根の稜線。最後の景色を堪能したら下山開始です。

3

3

6/3 15:38

鷹ノ巣山と石尾根の稜線。最後の景色を堪能したら下山開始です。

すでに16時、一杯水の避難小屋には宿泊する方たちの談笑する声が聞こえました。

すでに16時、一杯水の避難小屋には宿泊する方たちの談笑する声が聞こえました。

0

0

6/3 16:09

すでに16時、一杯水の避難小屋には宿泊する方たちの談笑する声が聞こえました。

滝入ノ峰の険しいトラバース道、昨年5月はビビリながら通過しましたが今回は平常心?で思ったより落ち着いて通過できました。鴨沢をでてからも、長沢背稜に入ってからもさんざん飽きるほどトラバース道を歩いてきました。なかにはきわどい場所もありました。身体もメンタル面でもトラバースに慣れたのでしょう。

滝入ノ峰の険しいトラバース道、昨年5月はビビリながら通過しましたが今回は平常心?で思ったより落ち着いて通過できました。鴨沢をでてからも、長沢背稜に入ってからもさんざん飽きるほどトラバース道を歩いてきました。なかにはきわどい場所もありました。身体もメンタル面でもトラバースに慣れたのでしょう。

1

1

6/3 16:53

滝入ノ峰の険しいトラバース道、昨年5月はビビリながら通過しましたが今回は平常心?で思ったより落ち着いて通過できました。鴨沢をでてからも、長沢背稜に入ってからもさんざん飽きるほどトラバース道を歩いてきました。なかにはきわどい場所もありました。身体もメンタル面でもトラバースに慣れたのでしょう。

滝入ノ峰直下の電波塔?ここまで来れば一安心、危険なトラバースは一段落です。でもここから東日原まで約600メートルの激下りが控えていました。

滝入ノ峰直下の電波塔?ここまで来れば一安心、危険なトラバースは一段落です。でもここから東日原まで約600メートルの激下りが控えていました。

1

1

6/3 17:09

滝入ノ峰直下の電波塔?ここまで来れば一安心、危険なトラバースは一段落です。でもここから東日原まで約600メートルの激下りが控えていました。

18時20分、やっと東日原にたどり着きました。

18時20分、やっと東日原にたどり着きました。

0

0

6/3 18:21

18時20分、やっと東日原にたどり着きました。

可憐な花が「おかえりなさい。お疲れ様」とほほ笑んでいるような気がした。

可憐な花が「おかえりなさい。お疲れ様」とほほ笑んでいるような気がした。

ともあれ、ロングを無事に歩ききれたことに感謝!

3

3

6/3 18:21

可憐な花が「おかえりなさい。お疲れ様」とほほ笑んでいるような気がした。

ともあれ、ロングを無事に歩ききれたことに感謝!

バス停到着。

バス停到着。

0

0

6/3 18:24

バス停到着。

18時52分の最終バスに間に合いました。

18時52分の最終バスに間に合いました。

2

2

6/3 18:24

18時52分の最終バスに間に合いました。

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

着々と日本海に向かって進まれていますね。

長沢背稜は日帰りでは難関区域。

雲取山荘に宿泊すると、余裕を持って行動できますね。

夕食メニューは、やはり、ハンバーグでしたか?

金夜だと、宿泊者は何名ほどなのでしょう?

拙者も笠取山~雲取山の空白区間は、将監小屋宿泊で、一気に歩いてしまいたいと考えています。

奥秩父主脈の西端は・・・飯盛山でしょうか。

小海線で分断されていると考えた方がすっきりでしょうね。

半袖隊長、こんばんは。

長沢背稜縦走は当初、GWにと考えていましたがスタート地点の雲取山荘が激混みで予約できなかったので6月の最初の金曜日2日に延期したものです。夕食メニューは期待通り?ハンバーグでした

実は直前まで長沢背稜にするか?雲取~飛龍の縦走をして5/20のリベンジ&赤線回収をするか悩んだのです。長沢背稜がロングで途中に営業小屋がなく、エスケープコース(一般登山道は手ごわい天祖山経由のみ)も限られていることから、陽の長い今がベストと判断、このコースにしました。

日本海到達まではまだまだ・・・長いですね? でも目標が大きいほど張り合いはあります!

瑞牆山荘~横尾山~飯盛山~清里駅(もしくは野辺山駅)踏破に先立ち、まずは清里~飯盛山~野辺山界隈を偵察で歩いてみようか?と考えています。

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する