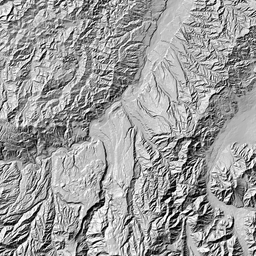

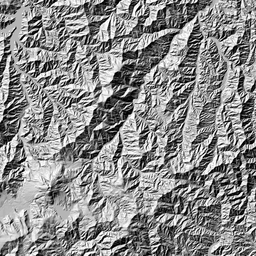

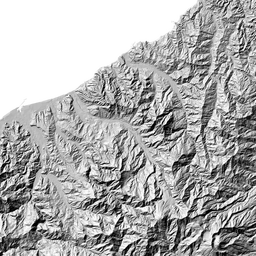

八海山

- GPS

- 23:55

- 距離

- 9.3km

- 登り

- 1,518m

- 下り

- 816m

コースタイム

17日(土)登り歩行時間:3時間25分+入道岳往復時間:2時間15分

山口2合目登山口[9:25発] →(35分)→ 小さな沢[10:00-05] →(20分)→ 4合目・水場[10:25通過]

→(25分)→ 5合目[10:50-55] →(40分)→ 6合目[11:35-55、昼食]

→(20分)→ 7合目・祠[12:15、小休止] →(35分)→ 8合目[12:50-55]

→(30分)→ 千本檜小屋[13:25着]

千本檜小屋[13:45発] →(10分)→ 地蔵岳[13:55-14:00] →(20分)→ 迂回路中間分岐[14:20]

→(10分)→ 摩利支岳[14:30-35] →(15分)→ 大日岳[14:50-15:05]

→(25分)→ 入道岳[15:30-40] →(20分)→ 迂回路中間分岐[16:00通過]

→(35分)→ 千本檜小屋[16:35着]

18日(日)下り歩行時間:1時間30分

千本檜小屋[7:10発] →(10分)→ 薬師岳[7:20-25] →(30分)→ 女人堂[7:55-8:00]

→(15分)→ 漕池[8:15-20] →(15分)→ 四合半出合[8:35]

→(20分)→ ロープウェイ山頂駅の上[8:55着]

| 天候 | 17日:晴れ後曇り、18日:晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2009年10月の天気図 |

| アクセス |

写真

感想

17日(土) 天候:晴れ後曇り

東京駅7:00発の上越新幹線Maxとき303号に乗り、越後湯沢駅で乗り換えて六日町駅に8:41に着く。予約していたタクシーで山口の2合目登山口に着く。

当初は天気予報が悪く、実施も危ぶまれたが、とても良い晴天だ。木曜日に実施を決めた際、天気が悪い場合には西側の大崎口から登ることも検討していたが、千本檜小屋のご主人に電話して確認したところ、風もなく問題ないということで屏風道を登ることにする。

ストレッチの後、A班から先に歩き始めるとすぐに屏風沢を渡る。増水になることもあるらしく、ワイヤーロープで吊られた籠が渡してある。歩き始めてすぐに先頭を歩く小生に末尾のSLから歩くのが速いと声が掛かり、速度を落とす。

しばらくは緩やかな樹林帯の道だ。途中で「隆海霊神」と書かれた石碑と狐の石像のある所を通る。そこから少し進んだ所に小さな沢を渡る箇所がある。

もう少し行くとまた小さな沢に出る。水は流れていないが、降り口が急になっていて滑りやすい。ちょうど沢の真ん中に岩があるのでそこに跳び移り、対岸に上がる。2番目を歩いていた人が小生と同じように岩に跳び移ったが、その時に滑って転倒する。びっくりして声を掛けるが、幸いたいしたケガはないようだ。他のメンバーから急に起き上がらないでケガはないかを確認しながらゆっくり起き上がるように声が掛かる。

対岸の少し下流を見ると木の枝に赤い布が付いていて、沢に下るルートがあることに気が付く。3番目の人からはそこを降りる。しかし、分かりにくく登っている時には気が付きにくいルートだ。そこで小休止することにするが、小生の確認ミスでヒヤリハットとなり、反省する。

もうしばらく登ると生金沢を越える。すると八海山の峰がよく見えてくる。紅葉で素晴らしい展望だ。もう少し登ると4合目の水場となっている屏風沢の脇に出る。ここからは清滝がよく見える。

ここからは点線ルートだ。5分ほど登ると最初の鎖場に出る。傾斜がそれほどきつくなく、岩は堆積岩のようで、手を掛けるちょうど良い大きさの突起があるので鎖を持たなくても登ることができる。しかし、登り始めてみると2段目、3段目と鎖が続いていて、登り切るまでが長い。しかも、上が平らな訳ではない。また、登っていくと、急斜面の岩場にどこにも鎖が付いているのではなく、比較的緩やかな所には何もない。他の山だったらあるような所にもない。

結構疲れるので、25分しか経っていないものの、広くなった5合目に着いて休憩とする。

西側の尾根の急な山肌が紅葉できれいだ。六日町方面の町も見える。脇に生えている松は出迎え松と名付けられているそうだ。

休んでいると後から来たB班のメンバーが追い越していく。

A班が出発して15分ほど登ると途中でB班が休んでいるので、今度は追い越していく。この辺りからは上の方の紅葉がよく見えてくる。ナナカマドは葉がまだ緑だが、実が真っ赤できれいだ。

次第に傾斜がきつくなってきて、急斜面の岩場の連続となってくる。足が疲れてくるので休みたいと思うが、狭い急斜面の連続で休憩場所がなかなかない。やっと平らな所に出るので、昼食休憩とする。ここが6合目だ。少ししてB班も到着し、同じく昼食休憩となる。

先にA班が出発するが、すぐに急斜面の鎖場となる。またもや休む場所のない急登の岩場の連続だ。20分ほどで平らな所に出ると道が分岐になっている。右に行くとすぐに祠があり、八ッ峰がよく見える。素晴らしい展望だ。鐘があり木槌が置いてあるので、叩いて鳴らしてみる。良い音だ。

休憩せずそのまま登り進む。少し行くとトラバース箇所に出る。地図に危険マークが書かれている所のようだ。慎重に進んで渡り終える。少し下り気味に進み、今度は枯れた沢の岩場を登る。

まだまだ急な岩場の登りが続き、時々鎖もある。登り切ると8合目に着き、休憩を取る。ここまで来ると薬師岳と地蔵岳の間の千本檜小屋があると思われる辺りが間近に見える。しかし、まだ急な道が続きそうだ。

歩き始めて高い鎖のある岩を登ると斜面が緩やかになる。これで鎖も終わりのようだ。しばらく歩くと千本檜小屋のアンテナが見えてくる。次第に小屋が見えてきて、しばらく登ると小屋に到着する。ちょうど登山開始から4時間で到着する。

天候が曇りに変わってきて下り坂の模様なので、翌朝行く予定だった入道岳までこの日のうちに行くことに決め、小屋の受付を済ませ、サブザックを準備する。八ッ峰ルートを全部歩くと時間が掛かって小屋に戻って来るのが遅くなりそうなので、地蔵岳に登った後は迂回ルートを歩き、途中から八ッ峰ルートに登って大日岳まで行くことにする。

まずは地蔵岳だ。迂回ルートを右に分け、少し進んで岩の斜面の鎖場を登る。登るとすぐに頂上だ。岩に山名が刻まれた標識があり、奥のほうにたくさんお地蔵さんがある。ここはNHK大河ドラマ「天地人」のタイトル映像で妻夫木聡演じる直江兼続が立つピークだ。翌日映像をもう一度確認するとお地蔵さんや石の標識も映っている。記念撮影をして下る。八ッ峰ルートは次の不動岳に向かっているが、七曜岳・白川岳・釈迦岳と合わせて4つの峰は省略する。

迂回ルートに戻って進むが結構登り下りがあり、道も広くない。決して安全なルートではない。トラバースや登り下りの鎖場も多い。

摩利支岳にはハシゴを登っていく。その後で斜面の鎖を登ると頂上に着く。下りは一人ずつ順番に鎖を使って降りるので時間が掛かる。

全員が降りてから次の大日岳に向かう。鎖を登った後、頂上直下は垂直なハシゴを登りその後で鎖を使って登るようになっている。細かい石が落ちてくるので、一人ずつ順番を待って登る。

大日岳の山頂には天照大神を祭った岩の祠があり、大日如来と思われる像が設置してある。ここからの下りは長く、鎖を使って降りる順番待ちが長い。小生は小屋からはラスト歩いているので、寒くなってくる。ヤッケを出して着る。正面には大きな山容の入道岳が見えている。

大日岳から降りて少し行くと迂回路と合流する。ここから先は普通の登山道だ。登っていくと八海山最高峰の入道岳に着く。しかし、岩の標識には丸ヶ岳と書かれている。地元ではこう呼ぶのだろうか。ここからは越後駒ヶ岳、中ノ岳、丹後山がよく見える。越後駒ヶ岳と中ノ岳の間からは荒沢岳が見えている。この山から中ノ岳に続くルートはいかにも険しそうだ。ふり返ると大日岳が大きく見えている。

記念撮影の後、下山を開始する。大日岳手前の迂回路への分岐を下り始めると、すぐに5連のハシゴとなる。高さが何メートルあるのだろうか、かなり下る。さらに鎖を伝って降りる。迂回路に出ても結構厳しいルートだ。

何とか小屋に明るいうちに戻り、水場まで水を汲みに行く。水場は薬師岳手前を右に下った所にあり、湧き水はほんのちょろちょろしか出ておらず、タンクにたまった水をひしゃくで組むようになっている。ここの水は沸かしてからでなければ飲めないとのこと。

小屋に戻って夕食の準備となる。18時前になると雨が降ってくる。この日のうちに入道岳を往復しておいて良かったと思う。夕食は班ごとだがいずれもレトルトカレーだ。サラダやおつまみもある。缶ビールで乾杯して夕食が始まる。翌日は下山のみなのでみんな安心して歓談する。20時を過ぎて就寝とする。

18日(日) 天候:晴れ

朝5時半頃起きると晴れている。天気が悪いと思っていたが、予想外に早く回復したようだ。朝食の餅入り卵スープを食べる。

千本檜小屋は高齢の管理人さんお一人で運営されており、大変だろうと思う。

出発してすぐに薬師岳の頂上に着く。ここからふり返ると千本檜小屋と地蔵岳がよく見える。ただ、前日の雨のため岩が濡れていて、晴れているとはいえこの日に登るのは大変そうだ。やはり前日登っておいて良かったと思う。

薬師岳山頂には小さな鳥居と薬師如来と思われる銅像が立てられている、

ここからの下りの途中には、傾斜は緩いものの、結構長い鎖がある。雨で濡れているので滑りやすい。慎重に下る。

下って行くと女人堂の避難小屋に着く。なかなか立派な小屋だ。少し下ると漕池に出る。モリアオガエルが生息していると書かれている。

下山するにつれて登ってくる人とすれ違うようになる。ロープウェイで上がってきた人だろう。四合半出合辺りになるとかなりの人数の団体もやってくる。靴を見るとどこまで行くのだろうかと思う人もいる。

ロープウェイ山頂駅の上にある避難小屋に到着し、ほぼ山行を終える。展望台に上がってみると展望が良く、写真に見える山の名前などが書かれて貼ってある。

ロープウェイで下山し、バスで六日町駅まで行く。この頃には八海山は雲に覆われている。

JRで越後湯沢駅まで行き、「ぽんしゅ館」の温泉で入浴し、その後で昼食を兼ねた反省会とする。ここで飲んだ「純米吟醸 八海山」は、登った翌日でもあり、とても美味しい。みんな満足顔だ。

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する