記録ID: 1230634

全員に公開

無雪期ピークハント/縦走

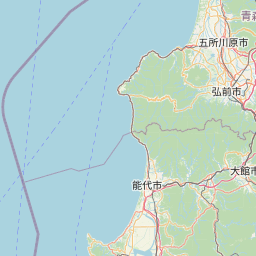

東北

夏の森吉山 阿仁マタギ駅から周回( ※この時期お薦め出来ない)

2017年08月16日(水) [日帰り]

- GPS

- 06:29

- 距離

- 19.4km

- 登り

- 1,235m

- 下り

- 1,235m

コースタイム

| 天候 | 晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2017年08月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

登り:中村コース・・・この時期未整備。断続的に泥濘、草藪、部分的に廃道といっていいような箇所あり。 下り:戸鳥内コース・・・概ね歩きやすい道だが、一か所林道のヘアピンから登山道に入る道が完全に灌木の藪。ただしそれほど長くはない。迂回ルートがあったかもしれない。途中、ツタウルシの群落あり注意が必要。 ※トータルではこの時期はお薦めできないコースです。 |

| その他周辺情報 | マタギの湯・・・やや熱いが、小さい湯舟は体に泡が付く。 安の滝・・・素晴らしい滝ですが、細い未舗装林道五キロのアプローチと遊歩道40分ほどの歩きがあります。その価値はあると思いました。上の滝壺まで登れます。細い道になりますが全く迫力が違います。 |

写真

阿仁マタギ駅から出発!誰もいません。阿仁マタギ駅から最短で森吉山に向かうには、地形図にある中村と阿仁中村という二つの集落のどちらかから上がるのだが、過去の記録を参考に駅前出て右側の阿仁中村の林道から登っていく。これが失敗だった。

下りはブナ帯キャンプ場を経由する戸鳥内コースをとって周回する予定。

下りはブナ帯キャンプ場を経由する戸鳥内コースをとって周回する予定。

地図にない林道に入ってしまったことに気が付きすぐに引き返す。496.1三角点に続く点線の登山道を求めてうろうろすると、写真右側の奥に続く草むらを発見。どうやらこれのようだ。先行きが不安にならざるを得ない。

しかし期待はすぐに裏切られ、496.1三角点手前のやせ尾根で最初の藪に阻まれる。下はぬかるみで散々であるが、行くしかない。ここで、大平山の麓の森林博物館で知ったヤマビルの存在を思い出す。東北にもヒルがいたとは。しかしながら、この山行では幸いにもヒルの被害にあうことはなかった。

打当内に続く分岐点。右側から来た。ここまでも断続的に藪があったが写真を撮る余裕なし。足場は湿地ではないかと思われるほどの湧水があり、ドロドロずぶ濡れであった。気分的には打当内に引き返したくもなったが、さすがに撤退はまだ早いだろうと気持ちを引き締めなおす。ゴンドラ登山者より先に山頂を踏むのだ!(ゴンドラ動くの何時から?(笑))

頑張ろう俺。藪は深くない。

地形図では標高600m付近にすぐまた別の分岐があるが、これが見当たらない。再び行ったり来たり。残雪期のものだろうか、いくつか赤テープらしきものが藪の中に散見され惑わされる。どうやら右に分かれる道が消えており、実際には道なりに進めばいいらしい。慎重になりすぎて無駄な時間を費やすパターンである。

地形図では標高600m付近にすぐまた別の分岐があるが、これが見当たらない。再び行ったり来たり。残雪期のものだろうか、いくつか赤テープらしきものが藪の中に散見され惑わされる。どうやら右に分かれる道が消えており、実際には道なりに進めばいいらしい。慎重になりすぎて無駄な時間を費やすパターンである。

どうも道らしき道が見当たらない。地図ではこの沢を横断することになっているが、深い藪でその先の状況がわからない。しかも足元が鬱蒼とした藪で見えない。さらにはその背丈程の藪がすべてトゲトゲなのである。

そのトゲトゲを越えなければ先の状況はわからない。行くしかなかった。崩壊気味の登山道。足元が不安定で沢に落ちないようにそのトゲトゲ草を素手で握り進む。そして見えた先が写真である。崩壊地だろうか。奥の樹林帯に向かって歩く。

一昨日小雨の中、岩木山神社から往復した岩木山、昨日十二湖へ縦走した白神岳方面も見渡せた。苦労が報われた瞬間である。

そしてここで我に返る。「下りの戸鳥内コースは大丈夫だろうか?」と、、、。

そしてここで我に返る。「下りの戸鳥内コースは大丈夫だろうか?」と、、、。

避難小屋。とにかく下る。初めて登山者とすれ違う。なんせこの先キャンプ場があるのだ。そこまでは確実に整備された登山道があるはずだ。問題はその先だが、登りのようなことはないだろうと祈る。

二度目の車道に出てしばらく行く。ヘアピンで再び登山道に入るはずだが、どうも見当たらない。またか。標識らしきものがあるので恐らくここで良いはずだが先は完全な藪である。とりあえず突入する。

なかなか厳しい状況であった。これまでの藪は草だったが、ここは完全に樹木である。かき分けが困難なので基本くぐる。このコースもどうやらこの時期ほとんど使われていないとみていい。従って再びこの先の登山道の状況が未知数になった。

幸いひどいやぶ区間はすぐに終わって、普通の道になった。どんどん下ると突如広い伐採地帯に飛び出る。矢印のところから降りてきた。近くの木に登山道と書かれた標識が見える。登りではこの林縁を先に進めばもっといい道があるのだろうか。多分そうだろう。

撮影機器:

装備

| 個人装備 |

スパッツ

GPS(スマホ)

|

|---|

感想

もともとこのコースを選んだのは森吉山を最も感じられるコースを歩きたかったからである。森吉山はマタギの山である。ならばそのマタギの里から登るのが王道だろうと考えたのだ。

ヤマレコで森吉山を検索するとたくさんの記録があり、かなり人気の山であることがわかった。ところがその記録のほとんどがゴンドラからの往復のものであった。今回選んだコースの記録はざっとみたところ残雪期のものがあっただけである。しかもそれさえもあまりちゃんと目を通していなかった。不安を残しながらもとにかく行ってみようということになった。

結果的には見ての通り、このコースはこの時期全くお勧めできるものではなかった。夏の記録が少ないわけである。このコースは全般的に勾配が緩く、いくつかの箇所さえきちんと整備さえされていれば初心者でも楽しめるコースなのに残念である。やはりゴンドラのようなものができてしまうと、登山道というのはこうなる運命なのだろう。(もちろん今回たまたま状態が悪かっただけと言う可能性もある)

一方で、森吉山は夏よりもやはり秋の紅葉シーズンや積雪期の樹氷などの時期が一番の見所なのだろう。また、夏の蒸し暑さや熊との遭遇リスクも考えると今回のような長いルートは敬遠されるのかもしれない。そう考えると、盆休みに300名山の森吉山でも登りに行くかとわざわざ愛知県からノコノコとやってきてこの周回ルートを歩き通した自分に拍手を送りたい。

お気に入りした人

人

拍手で応援

拍手した人

拍手

訪問者数:1225人

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する