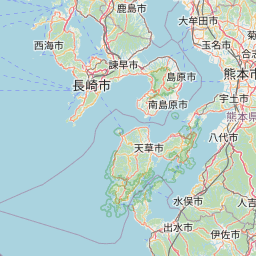

五葉岳・夏木山・傾山 《九州百名山》

- GPS

- 17:33

- 距離

- 30.4km

- 登り

- 3,112m

- 下り

- 3,328m

コースタイム

- 山行

- 11:46

- 休憩

- 1:26

- 合計

- 13:12

- 山行

- 4:17

- 休憩

- 0:14

- 合計

- 4:31

| 天候 | 晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2023年05月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

見立小谷は鉱山跡の遺跡の残る難路、鋸尾根、傾山南尾根は岩稜で険しい |

写真

感想

1日目(5/20): 見立橋~傾山南鞍部

早朝の県道6号線を日之影川沿いに延々と遡り見立橋に達した。旧道見立橋の分岐点に駐車した。県道を1㎞程歩き上見立登山口に達したが何の案内表示もなく、林道があるのかと思ったがすぐに途切れ、道はないのかと探し回ったが折り返すようにして林道跡のような道があった。今日歩く見立小谷は嘗て錫の採掘が行われていた見立鉱山の跡で、谷のあちこちに嘗て住居であったであろう石垣の跡が残っている。途切れ勝ちではあるが道跡と思しき所もある。ネットによると寛永8年(1631)に発見され盛んに採掘された。明治以降はイギリス系資本に渡りトロッコやケーブルで日之影川対岸の選鉱所に運ばれていたという。選鉱所の跡らしき所には、英国人技師達の宿舎、ゲストハウスとして利用された英国館が残り、昭和61年から資料展示室として公開されている。見立鉱山は300年余り操業し昭和44年に閉山した。

見立小谷を遡って行くと流量の多い本流の渡渉が5回あり濡れた岩が滑りやすく慎重に進んだ。山肌のトンネルから勢いよく流れ出る水、此れは鉱道の跡のようだ。右岸に灯籠が現れ石段の先には神社跡があった。河原の石が茶色の変色しているのは鉱山の痕跡なのか導水管らしい鉄管が河原を這っていた。明らかな鉱山遺跡として鉱石の運搬に使ったらしいトンネルが現れた。トンネル前は広場になって更に反対側にも入口を塞がれたトンネルがあった。登山道は行き詰まり大高巻きでトンネルを越えた。今度は口の開いたトンネルがあり赤テープは此処を通るようにと入口に付けられていた。

短いトンネルを抜けると三俣の分岐で「←兜巾岳」の標識が初めてあり一番左の谷を遡行した。軈てポッカリ口の開いたトンネル、前には金網が散乱しおもちゃのようなレールの残骸があり、茶色く変色した岩、鉱口であることを確信した。此の付近の建物跡は住居と云うより事務所のような感じがする。二俣を左に取り兜巾岳の西尾根を巻くように進み大岩壁を巻き込んで南側から尾根に取り付いた。急登斜面が一旦落ち着くが最後は厳しく兜のような岩峰に乗り上がった。兜巾岳(とっきんだけ1,477m')は展望良く雲に浮かぶ祖母山(1,756m)や傾山(1,605m)、日隠山(ひがくれやま1,580m)が見通せた。此処からは比較的なだらかな稜線で五葉岳分岐に到った。

五葉岳(1,570m)は、平成18年に大崩山から縦走し瀬戸口谷を歩いたときに立ち寄ったので今日の縦走路を飛び出して立ち寄ると稜線が繋がることになる。そして九州百名山の山でもあるのでザックを置いて再訪した。鞍部は草原状で気持ちが良い。山頂部は3等三角点「五様岳」があり、岩が積み上がり360°の展望が得られた。小積ダキ(1,391m)を伴った大崩山(1,644m)も素晴らしく、意外と日隠山(ひがくれやま1,580m)の存在感が大きかった。分岐に戻り、灌木帯を漕いでいると方向を見失い藪に阻められた。藪の薄いところを選び進んで行くと露をたっぷり含んだ枝が衣服を濡らした。男性が一人登って来た。夏木新道を登って来たそうだ。鹿の子山(1,402m)は展望の無い山で登山道から南に3m飛び出しているので知らずに通り過ぎる人も多そうだ。

1,310mの鞍部まで下り登り返すと夏木山南峰の位置付けの要山(かめやま1,365m)に到った。大分・宮崎県境稜線が南東側から合流し此の先は県境尾根となる。倒木の上から大崩山の姿が望めた。男性が一人五葉岳を目指して休憩もせず通過して行った。県境尾根を下ると夏木新道を登り、要山までピストンすると云うご夫妻とすれ違い夏木山(1,386m)山頂に達した。此処にも別のご夫妻が休憩中で結構人気の山であるようだ。3等三角点「奈月山」があり展望は五葉岳方面が見える程度だった。大休止を取っていると要山ピストンのご夫妻が戻ってきた。入れ違いに出発し県境尾根を下ると夏木新道が分岐して行った。1時間程で夏木林道に達するようだ。分岐から北への稜線は鋸尾根で岩峰が林立する。鋸尾根展望台の標識のある辺りからこの先に続く険しい稜線が一望できるが岩は樹木に隠れて本当の険しさは分からない。ロープ、アルミ梯子に助けられ岩壁を攀じ登り、這い下り大鋸(1,250m’)に到るも山頂標識もなく味気ない。次の小鋸との鞍部で犬流越から登って来た男性3人組と出会った。大鋸への岩壁を見て驚嘆の声を上げていた。

小鋸への登り返しも凄まじい、山頂に到ると山名を示すものはなく、展望も得られなかった。鋸尾根の核心部は此処までで大休止を取り北に進んだ。P1662を過ぎると犬流れ越で夏木林道への下山路が東に分岐した。此の道も夏木林道に下りるので先程の3人組は夏木新道へと周回するようだ。この先では人に会うことはないだろう。今日は少なくとも杉ヶ越までは行きたい。1㎞ほど進むと桧山(1,297m)で大崩山や県境尾根の桑原山(1,408m)、木山内岳(1,491m)の姿が見られた。下り斜面はまたロープ場の険しい部分があった。新百姓山(しんびゃくしょうやま1,272m)は、展望のない山で3等三角点「新百姓山」が設置されていた。進路が90°左に振れ、杉ヶ越に向けて300m以上の下降となるがピークが幾つもあった。P1004で再び進路が右に90°変わり杉ヶ越(932m’)に達した。

しっかりした道形のある道が越えていて大明神の建物があるが荒れ果てもう神様はいらっしゃらないようだった。直下を県道6号線のトンネルが越えていて水場もあり、此処でビバーグする予定だったがまだ陽が高く、行けるところまで進むことにした。杉ヶ越の先で更に下り、標高は880mとなった。この後は傾山との標高差は720m余り、地形図ではなだらかそうに見えるが小さなアップダウンが続いた。P1088辺りからは岩稜の厳しさが始まり、ロープや梯子が現れた。P1198に到ると今日歩いて来た長い稜線を見渡すことができた。歩き出して12時間を超え疲れもMAXになって来たので険しい稜線にビバーグ地を求めて進んだ。傾山への登りが始まる鞍部に平らな休息地を見つけ13時間の行動を停止した。少々風はあるが晴れが続くのでマットを敷いてシュラフとシュラフカバーだけで一晩を過ごすことにした。

2日目(5/21): 傾山南鞍部~見立橋

昨夜は余程疲れていたのかぐっすり休み4時半に起床し、簡単な朝食を食べて行動を開始した。いきなり立ちはだかる岩壁で九折越からの稜線まで直線距離770mだが標高差は340mもあり岩場が続く。1時間近くかかり稜線に達すると朝日を浴びた祖母山や本谷山(1,643m)が美しい。昨日歩いた五葉岳の稜線が遠くなった。ザックをデポし傾山稜線に踏み出すとミヤマキリシマが咲き出していた。核心部の険しさを乗り越え後傾(1,595m’)に達すると谷越しに傾山(1,605m)が聳え素晴らしい。右から回り込んで進むと冷水コース大白谷への下山路が分岐した。

17年ぶりの傾山は、展望素晴らしく祖母山系は勿論のこと阿蘇五岳や九重山、由布岳、鶴見岳の姿もくっきりと見ることができ爽快だった。展望を楽しんでいるとトレランの男性が登って来た。九折越に泊まったそうだ。分岐に引き返し、九折越への稜線に踏み出した。傾山の核心部は続き九折越から軽装の6、7名のグループが登って来た。核心部を過ぎると嘘のようになだらかになり樹林の開けた所から後傾の険しい山容が望めた。縦走路から左側に少し外れた処に千間山(1,378m)があり立ち寄った。木に括り付けられた山頂標識があり満足。昭文社地図には「センゲン」と片仮名名になっている。

九折越(つづらごえ1,262’m)は、草原の開けた峠でテントが5張張られていた。西側に少し上がった処には九折越小屋があり17年前に泊った。テントはあるが人気がないのでさっきのグループはこのテントの主のようだ。九折越コースの下山に掛かったが広い谷間を下りて行くと何処を通っていたのか登山道が現れ6分程で水場に達した。飲み水が欠乏していたので補給して下ると単独の男性が相次いで登って来た。黒仁田の九折越登山口に達すると車が2台置かれていた。此処からは黒仁田林道歩きとなり、黒岩谷との出会い付近から林道は東の方に去って行き再び登山道となった。この登山道は意外に厳しく倒木や斜面崩壊で高巻きを余儀なくされたりで歩く人が少ないのは明白だった。左眼下に見える見立本谷は大岩のゴロゴロする美しい渓谷やナメ滝が樹林越しに覗けるが写真を撮れる処は全くなかった。

地形図には一貫して谷沿いに道が描かれているが現地では大高巻きをする部分など大きくずれていた。軈て林道に出てかもしかケビンへの分岐を見送るとその先に見立鉱山の遺構の資料館、英国館があるようだが気が付かず通り過ぎてしまった。見立橋に戻り2日間の縦走を終了した。今日も立ち寄り湯は岩戸温泉。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

山キチどん

山キチどん

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する