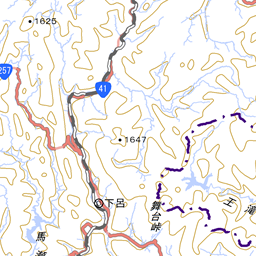

甲斐駒ケ岳 横手駒ケ岳神社から黒戸尾根をテン泊でピストン

- GPS

- 32:00

- 距離

- 16.2km

- 登り

- 2,372m

- 下り

- 2,371m

コースタイム

7/20 テント場4:32-八合目ご来光場5:02-小休5:30~35-駒ケ岳神社本社6:02-駒津峰分岐6:07-甲斐駒が岳山頂6:12~45-テント場8:10~9:30(撤収)-屏風岩10:15~20-小休11:25~30-竹宇駒ケ岳神社分岐12:37~13:00-見晴台13:40~14:20-登山口14:55-駐車場15:00

| 天候 | 19日 うす曇時々小雨、夕方雷雨 20日 晴れ時々曇後雨 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2014年07月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

■登山道 核心は前半に現れる(両駒ケ岳神社の道を合わせた分岐の上、笹の平を過ぎた)樹林帯の長い上り(八丁登り)、ここで乳酸をためるとはしごの上りを必要以上に苦しく感じるかもしれません。 一般登山道としてかなり手入れされており、無雪期に難しいところはありません。 (以上、pokoro基準) ■水場 七丈小屋の水は豊富 ■トイレ 横手駒ケ岳神社のトイレ(登山届ポストあり)・七丈小屋のトイレどちらも利用可能 七丈小屋トイレは100円/トイレットペーパーあり ■テン場 二段になっていて思いのほか広かった ■温泉 尾白の湯(入園料一人200円+入浴料) |

| 予約できる山小屋 |

七丈小屋

|

写真

感想

そんな遠くない将来に行こうと思っていた黒戸尾根。

ひょんなことから、実現することになった。

大学生の頃、初めてここを登って鳳凰三山まで縦走した。それ以来。

前夜にpokoroさんと合流し、ナビに駒ケ岳神社を目的地としてセットしたが、竹宇のはずが横手の神社に来てしまった。従って、駐車場は狭く、真っ暗な中、ちょっと発見に手間取ってしまった。先客は一台。

十数台のスペースか。

明るくなるまで車中で仮眠。雨がけっこう降っている。

ひと寝入りして起きると、明るくはなっていたが、雨がまだ降っている。

しばらく、やまないかなあ、と待つ。明日は好転すると信じて登るのだけれど、できたら、雨具着て登りたくはない。

思いが通じたのか、六時近くなると雨は上がったようだった。

車が何台か、通り過ぎては戻ってくる。この駐車場は分かりにくいとみえる。

トレランの方が二名、カップルの登山者、前夜からいた単独男性、みんなさっさと登って行った。

こちらはのろのろと準備し、6時半前にようやく出発する。

ちょっと行くと神社の手前にトイレと登山ポストがあったので、届を投入した。

湿度満タン、蒸し暑い。登山口から落ち葉の降り積もった里山のような道をしばらく行くが、暑いので、早々にTシャツだけになった。

やはり、メインは竹宇からなのだろう、こちらの道は踏み荒らされていないため、ふかふかで優しい。

しかし、竹宇からのルートと合流するまで結構な距離があり、時間もかかる。

静かな森の道をトラバースするように、徐々に高度を上げていく。

出かける前、久しぶりに靴下を新しいのにしようと、擦り切れていないものを準備してきたが、二重にしたその靴下がきつく、左足のかかとがすれてきている感じがしたので、バンドエイドとテーピングの処置をする。

一時間ほどで見晴らし台に着く。八ヶ岳や金峰山の方向が見えるはずだが、当然雲の中、白州の街も霞んでいる。

途中で雨がぱらつくようになり、ザックカバーだけをかけた。わりと濃い森の中、直接雨が体を濡らすことはなかった。一度沢に降りた道が、沢を渡ると竹宇からの尾根に突き上げるように急登する。

合流点には、人影がいくつも見えた。このころになると、少し雲が薄くなり、明るくなってきた。

分岐には、七丈小屋のメモがあり、食事は出せないと書いてある。

このあたり、笹の平と言い、スズタケやクマサザに覆われて、その間に太い木が林立している、気持ちのよい斜面の中を行くようになる。そして道は徐々にきつい登りとなっていく。そしてそれが長く続く。八丁登りというらしい。

かなり昔のガイドブックを読み返すと、相当忍耐を要求する登りのように書いてあった。

実は、いくつかのグループと前後していたので、それに気を取られ、あまりこのきつい登りの記憶がないのだが、pokoroさんはかなりつらかったのこと。(自分は、今日の横手からの歩き出しが辛かった。)

実際見ていても、そんなことは感じさせない。彼女は結構強い。きつさを感じさせずにぐいぐい登っていたように思った。

一度ざっと雨が来て、雨具の上だけを着たが、ほどなく止み、それも脱ぐことになった。

しばらくその登りが続いたが、少しゆるくなったと思ったら、刃渡りに出た。

いきなり明るく、でもガスの中だ。

ここは、鎖もあり、それほど高度感があるところでもないし、短く終わる。

そのまま狭い尾根をぐいぐい登っていくと、それまでより、石の仏像や石碑が固まって現れるようになる。

そして、刀利天に出る。神社のお社が二つあり、小びろいので、ここで昼食にした。少し日も射したりする。

分岐の近くから前後していた年輩の方々のパーティーが追い付いてきた頃、昼食を終え、出発する。

もう12時を過ぎている。

道は、いつの間にかトラバースするようになり、黒戸山の北側を巻いている部分となるが、苔むした倒木など、風情は奥秩父や八ヶ岳のようだ。

黒戸山の尾根が少しの間急に下ると、五合目の広場に出て、さらに下っていくと、尾根のギャップに渡した橋を渡る。ちょっと怖い。横木の間が結構空いていて、横木自体の幅も狭い。あまりこういう橋はない。

その先しばらく行くと、屏風岩の前に出た。岩の基部には神社のお社があり、数々の石像や石碑、そして鉄製の鉾などが固まっておかれている。

ここには、二つの小屋があったはずだが、記憶にはない。帰ってから見たアルバムには屏風小屋の写真があったが、ちょうどお社の前あたりだったようだ。

実際広くなっていて、小屋の廃材だろうか、材木が積まれており、寝そべるにはちょうど良い状態になっていたので、二人してザックを下し、しばし空を見上げて横たわっていたが、とても気持ちがよかった。

降りてきた登山者たちに、「気持ちよさそうですねー」と声をかけられるが、ほんとに気持ちよかった。

さて、ここからがハシゴ段の連続の領域だ。よくこんなところに道をつけているな、と思うが、もともとの信仰の道だ、何らかの形で無理無理ここを上がっていったのだろう。

学生の時には、垂直のハシゴが続くこのあたりでは、背負っていたのが荷物を高く積んでいた背負子だったため、上を向こうにも向けず、腕で支えながら、苦しい思いで登って行った思い出がある。それで、黒戸は苦しいと認識した。

ハシゴと痩せ尾根の道を一時間ほど行くと、七丈小屋の白い建物が突然目に入った。

着いた、やっと。

以前の記憶はない。こぎれいな小屋が狭いところにやっと建っている感じだ。そしてその先の水場ではおいしそうな水がじゃんじゃん流れている。

早速ビールを買い、テント料金を払って、おやじさんの「(テントの人が)たくさんいるから」との言葉に、焦ってテント場に向かう。

以前に来た時に張った、すぐ上のテント場は学生たちが豪勢に余裕もって張っているので、もうスペースがない。

「もっと考えて張ればいいのに」と独り言のように言っていたら、「上にもテント場があります。」とテントから顔を出した若者に言われ、その上を目指した。

ちょっと登らされたが、こちらは余裕があった。早速荷を解き、pokoroさんはツェルト、こちらはテントを張る。

ここまで降られずに到着できたのは、ラッキー。ツェルトにもフライをかけ、完璧にして、二人してテントでお疲れさん会。ビールで乾杯し、しばし語らい。その後各々夕食まで寝ることにし、心地よいまどろみの時間を過ごした。

翌朝、暗いうちにテントのベンチレーターから外を見ると、月が靄の中でぼんやり見えた。悪天の兆候か、とも思ったが、起床を約束した4時に見ると月はくっきりしていた。

起きだして、七丈小屋までトイレに行き、前夜に用意していたサブザックを背負い、4時半には出発した。すでに三時半ころ、下のテント場の学生の団体は縦走に出て行ったようだ。既にヘッドライトは必要なく、遠望は利きそうにないものの、青い空を見上げながら、登りにかかる。

七丈から上は、森林限界を越えつつあり、時々見える鳳凰三山、近場の稜線などを楽しみながら、また朝露に濡れる小さな花々を楽しみながら、どんどん高度を上げていく。北岳も見えるようになり、楽しさが増してくる。

そして、八合目のご来光場には難なくついた。

この辺りから、もうすぐ朝日が射しそうな、待ち遠しい感じになる。

花崗岩の白い岩は、登るには、フリクションがよく利く。そしてその白さと瑞々しい緑が、本当に美しい朝の光景を見せてくれる。

どんどん頂上が近づくと、北岳や早川尾根、鳳凰山が間近に見えてきて、わくわくする。

正月の鳳凰三山を除けば、しばらく南アルプスには来ていない。みどりのこの山々は久しぶりに見るのだ。

鋸岳の稜線も、手招きしているように感じる。

パラパラと登山者とすれ違ったり、前後したりする。

pokoroさんと高山植物を見てはかがみこんで写真を撮り、これなんだ??って聞き、時間はたっぷりあるから、

楽しみながら行く。

こういう山もいい。

いよいよ眼下に摩利支天が見え、駒津峰への分岐を過ぎると、もう頂上は指呼の間。

頂上手前に駒ケ岳神社の本社があり、大国主命の碑があった。

ここにあった、壊れかけた庵の中の衣冠束帯の人物は誰だったのだろう。

頂上は、青空の中にあった。小びろい頂上。初めて来たときに、こうして黒戸尾根から登ってきて、その真白さに鮮烈な印象をもったものだが、今日はそこまで光は強くない。雪の時はどうだったかな。あまり覚えていない。風が強かったことくらいかなに、記憶にあるの。

写真をずいぶん撮った。岩に登って、お互いに撮ったり。十分堪能したかな。

下山にかかると、ガスが上がってきた。頂上は真っ白になっていった。僕ら、ほんとラッキーだったね。

下りはトントンと降りて、一時間半ほどでテント場に帰着。昨夜の残りのご飯を雑炊にして朝食を取って、テントを撤収、すっかりガスになった中、下山を始める。9時半に出て、のんびり下った。時々日が射し、時々ガスに巻かれる。

苔の森、岩とハシゴ、石像と石碑、露に濡れた下草の緑の葉、目を楽しませるものはいくらでもある。

登りに苦しまない帰り道は、こうした自然との、いのちとの語らいを楽しむ。

単独行との違いは、楽しみを共有する事かな。

3時間かかって笹の平、竹宇駒ケ岳神社の分岐に着いた。八丁登りの長い斜面、こんなところ登ったんだって、あまり記憶になかったが、ずいぶん急で長い登りだったんだなって、今頃気づいた。

横手駒ケ岳神社への道は、やはり長い。深い落ち葉を踏みながら、奥武蔵のような低山の森を想わせる静かな登山道、歩き歩いて、キノコ見て、見晴らし台で40分ものんびりして、もう少しかなって思ったら、急に驟雨が来た。

あわてて傘を出し、途中から日が射して天気雨になって、陽射しを浴びると、むっとするほど蒸し暑く、駐車場に到着した時は、やれやれだった。

他の車はすでになく、がらんとした駐車場で荷物を整理し、アクセル踏みこんで尾白の湯に向かった。

久しぶり、この高度差の中、植生も変わり、同じ花でも大きさが大きくなっていったり、キノコがあったり、森も下草も変化し、黒戸尾根って、ほんとバラエティを楽しむところだなって思った。

お付き合いしてくれたpokoroさんには感謝。楽しかった。

次は積雪期だな。

devilmanさんからの黒戸尾根は?に即「テン泊!」と答えてから、荒れる、の天気予報に一喜一憂。

蓋を開けたら歩いている時間に降られたのはちょっぴり、山頂ではお天気に恵まれて最高の二日間でした。

ここはふもとから突き上げていく道、標高とともに変わる植生も面白く、

地面に落ちた夏椿を見てはとまり、講のお話を聞いてはとまり、

八ヶ岳が雲の間から顔を見せるとその近さに驚いて立ち止まりと、結構立ち止まる時間もあったりして

樹林帯ののぼりは思いのほか時間がかかりました。

あげく、屏風岩前では寝転んじゃうわたくし。

ツェルトにはタープをお借りしてかぶせ、食事はテントでいただきました。

(なんと私はジャガリコ混ぜしかしなかった!)

ソロのときは火を使うことなくただエネルギー補給になりがちな食事が、ちゃんと火を使ったリッチな晩餐に。

ごちそうさまでした!

そして、雷雨にもかかわらずツェルトは雨漏れ一切なし。タープ強し。

降らなければ恩の字、と思っていた二日目は思いのほかよい天気。

修験の道・岩や沢の道を彷彿とさせる一般登山道に合流するふみ跡、ところどころに講の痕跡、

回り込んだ先にお花畑があったりして疲れを感じないのぼり。

そして、この高さ特有のキーンと静かな音。

小太郎尾根からつ~んと澄ました北岳、まだ雪を抱えた間ノ岳、目の前の鳳凰三山、目を転じて仙丈近々と見える山々、そして南アルプス奥深くまでが一望できる、絶好のポジション。

夏以降ご無沙汰で、登りたかった南アルプス。

その中でも男前な甲斐駒ケ岳。

いいなぁ。きたんだなぁ。

devilimanさんに山の名前、尾根の名前をお聞きしながら、あっちにこう行った、あそこはこう歩きたいねと。

ぽっかり見える塩見、一人では分かりませんでした。

思い出すと、また行きたくなる、そんな山でした。

次は鋸へ足を伸ばすか、雪の季節がいいなぁ。ソールを直してから。

devilmanさん、ありがとうございましたー!!

devilman

devilman

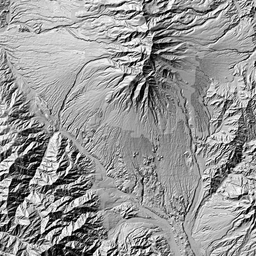

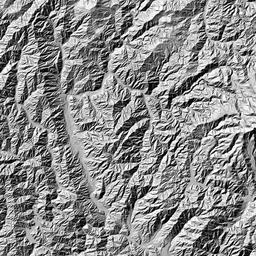

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

devilmanさん、こんにちは! pokoroさん、はじめまして!

黒戸尾根、とても良いですよね

少し長いのが難点ですが、七丈小屋をベースにすれば余裕を持って楽しめそうですね。

ちなみに・・・

私も先日の北アで靴下を2つ持っていったのですが、1つは初日で小指に穴があき、もう1つは2日目で踵が擦り切れてしまいました

靴下にまで気が回らなかったのは、不覚でした

rikulikuさん、こんばんはー、はじめまして!

滝谷から槍、靴下が破れるのも道理で、です。

devilmanさんにあれこれ教えて頂きながらの歩みで、とても楽しみました。

長い樹林帯の後に控えるはしごや岩場は待ってました、の更なるお楽しみで

一泊の黒戸は本当に贅沢でした^ ^

レコ。また拝見しにうかがいます!

甲斐駒は本当に男前のお山ですねぇ。

その上四方をステキな山に囲まれて、「あっちも」「こっちも」行きたくなっちゃう。

寡黙な小屋番さんが日向山からのコースも整備中みたいでこちらも楽しそうですね。

宴会もゴージャスでステキな週末になりましたね

お疲れ様でした~

かめひばさん、こんばんはー、はじめまして!

長い長い縦走路の入り口のようでもあり、突き上げる登攀路のほっとする場のようでもあり

いろいろな意味で甲斐駒は男前だなー、と感じました。

赤テープ。アルミに赤いスプレーかけて小屋番さんが巻いておられるのですねー!

日向山からの道を通っていつかくるりと歩いてみたいです^ ^

こんにちは。

黒戸ですか、いいですねー。

天気がいまひとつだったのかな

ギンギンに疲れる山と、その偉大なる風景はたまりませんね。

ブルスカさん、こんばんはー、おつでーす。

久々の実線ルート。登りやすい、歩きやすい!

こののぼりは充実感があります。

天気。積雪期のスカッと晴れた日はきっと最高♪

今からたのしみです。

devilmanさん 初めまして・・・

pokoroさん こんばんは

一昨年の6月下旬に同じコースを日帰りしましたが、楽しいコースですよね

長さを感じさせないアトラクションの数々で、御指摘のように無積雪期なら安全に歩けますから

7月だと

6月はイワカガミくらいしか目に入らなかったです

ここから鋸へのレコ楽しみにしてますよ~

niiniさん、こんばんはー、おつでーす。

日帰りは荷物を究極に減らして…なんて考えながら歩いてました。

帰りはバスだったのですか~?

ソロ日帰りだと、樹林帯あたりできついのが当たり前、の呪文を唱えていそうです…>_<…

7月~8月は南アルプスの他の山々もお花いっぱい、高山帯の花レコはこれから盛り、かな。

鋸。目立てできるようになります

黒戸、行かれたんですね

登りごたえのある素敵なルートですよね。

竹宇みたいな簡単に行きつけるPに行けずに、難しい横手へ行きつくなんて、なんか笑っちゃった

竹宇のPはとっても快適なのに~~~~

まずまずのお天気に恵まれて良かったですね。

そう、あの頂上からの風景は危険すぎます。

私も、あまりに早川尾根が美しかったので、ついついフラフラと行ってしまったのでございます

tekutekugoさん、こんばんはー、はじめまして^ ^

先輩のクルマに乗せて頂いて、ルートも調べず高いびき…

逆ですよね…

眺望。

全部荷物を持っていくともう一泊したくなる贅沢な眺めがぐるり。

夏山なら行けちゃいそう… んー、行きたいな。

pokoroさん、こんにちは~

三大バカ登りの黒戸尾根、テン泊山行お疲れ様です。

ここは長いですが、楽しいですよね。花は綺麗、修験道の道でもあり石碑やら剣やら見どころ満載です。

いつも七丈小屋を利用させて頂いてますが、テン泊も今度チャレンジしたいですね。ここは荷物が重くなると、辛くなるので、根性なしなので。9月ごろに計画したいです。

以前行った時は、時期がちょっと早かったか?刀利天あたりがイワカガミが満開でした。その先の岩場に、ここしか咲いていないナントカコザクラが咲いていて感動した覚えがあります。

また楽しいレコお待ちしております。

jm1bwoさん、こんばんはー!

樹林帯の急登がちょうどシラビソの黒々とした森で、

乾燥に弱いシラビソが、地形や風の変化で枯れた場所が多いなか

いい場所見つけたねー!なんて喜んだりして、樹林帯ひとつでも変化たくさん、とても良い道でした。

9月、タカネビランジが少し残って、鳳凰シャジンが見られるころでしょうか。

テン泊ぜひー、先駆けの紅葉とあわせて楽しめますように!

シナノコザクラ…で合ってますか!? 群落で咲くとまさに華がありそうです(^ ^)

海沢探勝路。いつか行く時には参考にさせて下さい

靴下の替えはもたなくても、全くダメってことではないですから、大丈夫でしょう。

二重にしているので、三足目をもつことはあります。

甲斐駒、今週は北沢峠から行きました。どこから登っても、山頂は美しいです。

3000m切っていても人気は、その山容と、アプローチのバラエティなのだと思います。

苗場ではお世話になりました。

今週も、北沢峠から甲斐駒に登りました。

この山は好きですね。そんなに登っていませんが、雪の時も夏もいいです。

第一麓から見る姿、他の山から見る姿のバラエティ、素晴らしいですよね。

コメントありがとうございます。

黒戸も好きですが、今週は北沢峠から行きました。

素晴らしい夏山でしたけれど、早川尾根につなげたかったですね。

また通行止めらしいですけれど。

南アルプス、興味は尽きないですね。

今週は北沢峠からでしたが、黒戸の方がコースも路傍の花も、バラエティいっぱいですね。何十年ぶりに行きましたが、同行者のおかげで花も一人より楽しめました。

また、行きたくなる山ですね。

やばいですよ。今週は北沢峠からでしたが、めちゃくちゃ天気よくて、南部の方まで見え、意欲掻き立てられてきました。久しぶりに南アルプス熱が・・遠いんですけどね。

黒戸をテン泊で登るの、20代以来なんですよね。あの時は早川尾根縦走して鳳凰まで。一人だけど、楽しかった。

たまたま誘われて、今回、久しぶりの黒戸。やっぱりいい山だわ。

このコース、何とも言えません。仙水峠からや北沢峠からにはない、重みあります。

あっ、ナビで適当に入れたら、横手の方だったようで、まあいいやってことで。

駐車場こじんまりして静かなところでしたよ。

コメントありがとうございます。

アサギマダラの写真に目が行きます。好きな蝶々です。

黒戸尾根の魅力は、その長い行程に、さまざまな人の歴史や自然の移ろいが現れていることでしょうか。飽きが来ません。

今回は、pokoroさんにいろいろと教わりながら言ったので、余計に楽しかったです。

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する