●と---、35年の時を経て完結 / 谷川縦走

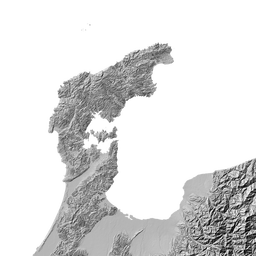

- GPS

- 14:16

- 距離

- 39.0km

- 登り

- 3,881m

- 下り

- 4,296m

コースタイム

- 山行

- 12:56

- 休憩

- 1:20

- 合計

- 14:16

| 天候 | 晴れのち曇り、のち風雨。一日を通して風が強い。 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2016年06月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

総じて登山道はよく整備されています。 最もいやらしかったのは白毛門から土合へのコースでした。木の根の露出がひどく雨で滑りやすい。 |

写真

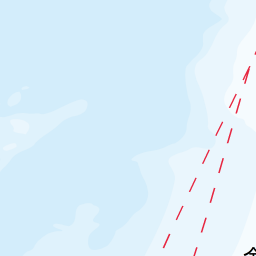

強風にあおられながらも、平標から谷川までは計画若干を上回るペース。

天気が悪くこの先の行程を思案しますが、疲労度などを考慮し蓬峠まで進むこととしました。

時々土樽側の下界が見え隠れして、極端に天気が悪化している訳ではなさそう。ただ疲労感が出てきています。エスケープするのならここが最終です。七ツ小屋山への登り具合を見て判断することとしました。

朝日岳方面は雲に覆われています。昨日の予報からの判断で今日はこの時間では大崩れしないと見ていました。疲れはありますが、ゆっくりペースで歩いても下山できることは確実なので、計画通りの行程で進む覚悟を決めました。

感想

<計画>

初めて谷川の頂に立ってからずいぶん長い年月(約35年)が経ちました。岩沢含め様々なルートから谷川周辺のピークを踏んできましたが、いまだ歩いていない稜線部分が残されています。過去に歩いてきたピーク(点)、稜線(線)を結び、ひとつの線として完成させるべく、本山行を計画しました。

<実践>

---序盤---

気温が上がることが予想されたため、朝涼しいうちに出来るだけ距離を稼いでおこうと、空が白み始める直前から行動しました(基本、深夜暗闇の計画はしない主義なんです)。

三国峠への登り途中でヘッドランプは不要に。初っ端から三国山へのきつい登りをこなし、平標までの序盤は計画を上回るペースで順調です。

---中盤---

平標から先の主稜上は結構強い風が吹いています。暑さからは逃れられましたが、その代り次第に強まった風でふらつくこともあり若干体力を奪われた感じです。初めて立つオジカ沢ノ頭周辺を楽しみにしていたのですが、強風とガスとなってしまい残念。またゆっくりと楽しみに来ます。

幾度となく訪れた谷川岳の頂も強風とガスの中。疲労度、天候、時間を考慮し、判断はGO。エスケープ最終位置となる蓬峠で再度、進退を判断することとしました。今のところ計画を40分ほど上回るペースなので、後半予想されるペースダウンに回せそうです。

---終盤---

谷川から一ノ倉への稜線は、岩の濡れと登山者とのすれ違いで少々時間をロス。気がかりだった武能岳への登り返しは順調にこなして蓬峠へ。

蓬峠も強風とガスがひどく、進退判断に悩みました。とりあえず七ツ小屋山への登り具合で、蓬峠から敗退するかどうかを判断することとしました。

清水峠へ向かう稜線は結構快調に飛ばせ、時々土樽側も望める状況でしたので、朝日を超えて計画を完遂する判断を下しました。

---嵐の中へ---

清水峠から朝日岳方面を見ると山頂付近に雨雲が掛かったり取れたりといった状況でした。午後1時半ですが、昨晩の予報からの判断で、この時間に大崩れはしないと思われたため、朝日への終盤の大きなヤマをじっくりと登る覚悟を決めました。エスケープできる可能性は、唯一笠ヶ岳の避難小屋。

途中からポツポツしていた雨がジャンクションピークで本降りに。雨具を着込んで朝日岳山頂へ向かうとすぐに北東からの猛烈な風雨に変わり、顔が痛くて仕方ありません。まつ毛を伝って雨がシャワーのように視界を遮り顔を隠さないと歩けないほど。木道を駆け抜け、朝日山頂。白毛門への道を探しますが標識が見当たらず(視界が悪く見落としていた可能性が高い)。唯一の道が間違いなく白毛門への道かどうかを地形図で念のため判断(最初だけ道が真西へ向っていたので怪しく感じた)。ここでミスると命を落としかねないと思いました。後はひたすら雨にたたかれ笠ヶ岳へいくつもの小ピークを越えていきます。避難小屋へ辿りつくころに風雨はピークといった状況で、何とか小屋へもぐり込めました。だいぶ体温が奪われましたが、人心地つけました。うす汚い小屋(シェルター)で普段なら入る気も起きないですが、今日だけは御殿のように思えました。

最悪ここでずぶ濡れ一泊を覚悟しました。上着やエマージェンシーシートもあるし、食料も2日分はありそう。そうこうしているうち雨が若干小降りになり、安全圏である白毛門まで再び行動開始。泥濘の道を何度も滑りながら見覚えのある山頂に着いたときは、危険地帯から脱出できたことにホッとしました。

---鬱陶しい下山路---

幾度となく通った白毛門の登山道、十数年前に比べて木の根の露出が激しく非常に歩きにくい。小沢と化した道の泥濘、濡れた岩、濡れた木の根。ここまで来て怪我したくないので、ペースを落とし確実に下山しました。なお濡れた岩の上を歩くのが最も滑らず楽でした。途中お二人の登山者を追い越しましたが、ストックを使われて難儀されている様子でした。

---ようやく終わりました---

東黒沢で泥だらけになった靴と雨具を洗い流し、いつもの鉄橋を渡ります。広々した白毛門の駐車場が現れ、無事下山できたことを実感しました。

終盤での天気大崩れには参りました。しかし何度も訪れて概要が把握できている山域であったため、進退判断など冷静に行えたと思っています。それなりの装備が準備できていた事も心の余裕につながっていたと思います。山は不意のどのような事態が発生しても対処できるように準備しておかなければならないと、改めて実感しました。なお茂倉岳あたりでトレラン風の軽装な方とすれ違いましたが、この荒天に捕まらないうちに下山できたか少々心配しています。

またひとつ良い経験を積むことができ、思い出深い山行となりました。なお同日に平標周辺に入山していた妻には下山口の土合まで車を回送してもらい、かつ心配をかけました。感謝しきりです。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

ぽちにーさん

ぽちにーさん

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する