槍ヶ岳、北鎌尾根

- GPS

- 104:00

- 距離

- 42.9km

- 登り

- 2,650m

- 下り

- 2,648m

コースタイム

★1日目

0700上高地バスターミナル→0900徳沢ロッジ→1000横尾山荘~→1200槍沢ロッジ

※悪天により素泊まりに変更

★2日目

0400槍沢ロッジ→0530大曲→0800水俣乗越西側付近→1030北鎌沢出合→

1330北鎌のコル→1500P8→1600P9、テント泊

★3日目

0500P9→0930P10独標→1030P12→1330P15「諸君頑張れ」のレリーフ→

1500槍ヶ岳、基部→1730槍ヶ岳→1830槍ヶ岳山荘

※テントポール紛失のため、素泊まりに変更

★4日目

0500槍ヶ岳山荘→0700槍沢ロッジ→1100上高地バスターミナル

●概要

日本を代表する伝説の尾根

「槍ヶ岳の北鎌尾根」を登攀してきました

ロック&スノウ&アイスの個人の総合力とパーティーの総合力によって

登攀できた

●行動

★5月5日(土)移動

2100 伊勢、発~R23~(渋滞(亀山~四日市)回避)~名神道~一宮JCT~東海北陸道~飛騨清美IC~中部縦貫道~R158~

2600(0200)平湯温泉、駐車場

2630(0230)車泊、消灯

★5月6日(日)第1日目(曇のち雨)

0400?(雷雨+雹(ひょう)が過ぎ去る・・・)

0500 起床

0630 バス、発(往復券¥2000)

0700 上高地バスターミナル、着

0900 徳沢ロッジ

強風で雨が吹きつける中、進む

1000 横尾山荘(ここまではハイキング的な道)

雨に加えて、近くで落雷の音が何度も響く・・・

どうする??

1200 槍沢ロッジ、着

天候不良のため、本日はここまでとしテント泊→山荘素泊まりと変更、想定外の出費(¥6000)

昼食は携行食を食べ、想定外のラッキー♪な入浴で冷えた体を温めた。

ちなみにこの日は・・・

男性入浴時間1600~1650

※シャンプー等は使用不可

宿泊者の中には、我等のOBの方や先輩クライマーさんが居て普段聞けないような

ありがたい話を聞いたりできて楽しかった。

夕食後、テレビで天候情報を得て作戦会議

「明日は、頑張る日!」と認識統一した。

2000 就寝

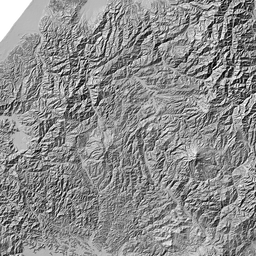

★★5月7日(月)第2日目(晴れのち曇)

0300 起床

0400 槍沢ロッジ、発

0430 ババ平(テント場に2張りあり・・・この登山者達は、強いな~~)

0530 大曲

予定では、この大曲→水俣乗越→喜作新道に登り→天上沢へ下降のはずが

少し通過していることに気付いたリーダーの473号(先頭は36号でした、ゴメンなさ~~い)

予定を変更し、水俣乗越より西側のコル付近→喜作新道(東鎌尾根)→天上沢へ下降に変更

0800 水俣乗越西側付近

乗越への途中で、アイゼン装着

さらに厳しい急登を登り詰める

荷は重く、しんどい

稜線の雪庇(せっぴ)の小さいコルまでようやく登り詰めた。

稜線に手をのせ、コルの反対側が見え、ビックリ!

げっ!?

そこは、細いナイフリッジだった!

立っている場所は50度ぐらい・・・雪の垂壁が胸ぐらいまであり

そこを越えた向こうもまた、また50度ぐらいの急斜面だ。

ひょえーー!

そこに全身全霊で稜線上に体を引き上げる。

緊張ぉぉおおーーー!!

ビビって手前に戻され落ちても、勢い余って向こう側に落ちてもダメだ!

つまり、どちら側に滑落しても止まらない。

即ゲームオーバーだ。

じんわり、チカラ強く、そして・・・そっ・・・と稜線に乗り込むのだ・・・

片足づつアイゼンを効かせ、ピッケルを突き刺し立ち上がり姿勢が安定した!

OKぇぇええーーー!

(腰が引けてるけどね笑)

そして絶景が広がった!!

本山行の目的「槍ヶ岳、北鎌尾根」がドドーーーンと見えた。

キタカマザウルスという恐竜が横たわっているかのようだ!

36号ひとりでテンション上げ上げだ↑

すると473号、KTCリーダも順に稜線に上がってきてテンション↑上がっている

そして最後尾のN田君はとういと、疲労困憊(こんぱい)↓

N田「・・・頭痛が・・・それに・・・なにもヤル気が・・・おきません・・・」

とつぶやく・・・さて、どうしますかね?

喜作新道→東鎌尾根→槍ヶ岳へ予定を変更?かと思いきや結局、懸垂下降準備

ハーネス装着、ザイル60m(ダブルロープ)2本接続

続行、下降決定!

0830 灌木エリアを計4ピッチで懸垂降下

下降を終え、長い長いシリセードのご褒美を楽しみ、久々に「平らな世界」にきた

なんの緊張も不要な場所は兎に角いい♪♪

0930 天上沢と間の沢交点付近

1030 北鎌沢出合

北鎌沢右俣と左俣があるが、デブリがある著名な右俣を確認、これを登ることに。

げー!また急登かよー・・・

と悪態つきたくもなるが、登らねば今日の行程が終わらない、テントも張れない、眠れない。

さて、ここから北鎌沢右俣を登るが、必要なものは体力と気合のみだ!

GO!・・・ひたすら登り詰める・・・

登る・・・休む・・・

脱ぐ・・・

登る・・・休む・・・

飲む・・・

呼吸はずっっっとゼーハー!ゼーハー!のままだ・・・

ここも滑落すればゲームオーバーな感じ・・・

そして、やっとコルが空際線に見え、どんどん近くなってくる。

1330 北鎌のコル(P8とP7の間)

ブハーーーーー!

3時間ぶりの「平らなワールド」は気持ちが安らぐ♪

休憩した後、ダラダラと稜線を登る、歩く、登る。

1500 P8

1600 P9

雪に風も出てきたし、本日はここまで!

幕営決定!

ここなら二張りのテントの設営が可能だ。

KTCリーダーのスノーショベルで、工事をする。

ショベルで掘り下げ、風上の北西側に雪のブロックを積み上げる(L字型)

掘り下げる、積み上げる、これを4人で交代で行いテント場を平にする。

この手の作業は、4人とも慣れていて実に早いものだ。

3人用のテント1(473号、N田君)

2人用のテント2(36号、KTCリーダー)の2張りを立てた。

テント四隅のヒモをピッケルを刺したりアイゼンを埋めて踏みつけテントが強風、突風で、飛ばされないように補強

1700 テント内にて湯を沸かす。

1730 夕飯

明日の2人の水をつくるため、雪をコッフェルに入れコンロで溶かすこと7回(約3.5リットル)

(眠いしけっこうシンドイ↓)

そして明日は、目の前にそびえる北鎌尾根の核心部「P10、独標(2899m)」だ!

1900 早い就寝

★★★5月8日(月)第3日目(晴れのち強風のち曇)

0300 起床

使用シュラフはモンベル#1+ゴアテックスカバー

テント内部の気温は、1℃で体感的にも暖かった(外は体感的-5℃?)

テント本体内面は、結露なし

フライシートの内側は、結露

0415 テント撤収

撤収作業中に、2本のテントポールのうち1本が、スルスルっとゆっくり滑り落ち始めた

あっ!!!

飛びついて取ろうかと思った瞬間に、加速しシュンンンンンンン・・・

・・・っと谷底へ消えていった。

ぐわ~~~~!大失態や~ん!

あああ"あ"~~~~

やってもたーー!

みんなの慰め言葉で気を取り直し出発・・・

人が滑落したんじゃなくテントポールやん・・・

と気休めの呪文を何度も心の中で唱えた。

ポールテント、カツラス、カツラク、カツラクル・・・しくしく

0447 日出がキレイに見える!サイコーーーー!

0500 P9、出発

0600 P10下部到着

ロープを出し、登攀準備

P10の下部を右にトラバース・・・ここから登るか?ってことで5m程登った473号

473号「・・・ん~~なんか違う気が・・・36号さ~~ん、もうちょい右を偵察して~」

36号「りょーーかーーい」

ビレイをN田君と交代し右側を偵察にいく36号

30mほど右へトラバースすると凍ったルンゼ(20m)が見え、さらに上部に

残置スリングらしきものを発見(ここかなあぁ?)・・・と考えてたら

473号、N田君、KTCリーダーと次々到着

ザイルをセットし、36号がトップで登ることになる。

※正解は、右の右ではなく、もっと左だったらしい

★独標、登攀(P10、2899m)

①0630~0715 36号、リード(■1P目)

凍ったルンゼ(斜度約70度、3級)をピッケルで登攀開始する

(ダブルアックスなら更によかったかもなあ・・・)

ピッケルもアイゼン(前爪は縦爪2本)も良く決まりいい感じだが

さっき見えていた残置スリングらしき物体は、ツララでトホホ(泣)

中間支点がなかなかセットできずに緊張する。絶対にミスれない!

でも高度を上げるしかない・・・

・・・やがて下から

473号の「ローープ!はーーんぶーーん!」(ロープ残量約30mの意)の

コールが聞こえた(あいよ~~と心の中でコールを返す)

そのコールから5mほど登ると、錆びたハーケンに気休めの中間支点をようやくセット、ハーケンは抜けそうだが、気は抜けない。

さらに5mほど登ると左右に分岐

左は先が見通せず、そっちに行けばロープが足りないかもしれない・・・しかし・・・

右には数本の灌木が見える・・・が・・・距離は目測20m?

ロープは30m・・・5・・・5ときて・・・次は約20m・・・計60か・・・

ギリギリか?・・・

でも行くしかない!

分岐を右に進む・・・ロープがどんどん重くなる(そりゃそーだ)・・・

パンプしてくる前腕をセーブするためピッケルを左右に何度か持ち替える。

そして、なんとか灌木帯にたどり着いた。

ふ~〜

だが、しかしだ!

灌木はどれもこれも細かった(泣)

まずい!

すぐさま雪を掘り、木の根元にセルフビレイをセット

36号「セルフビレイ、オーーーケーーー!」と叫び、急いでセカンド用の支点をセットする

「1本の細い灌木では折れるが3本では理論」適用だ!

ってことで5~6本を束ねて利用し、支点をセット(^-^)/

余分なロープを引き上げると5mほどですぐにグッと重たくなり、その先の末端に人間の重みを感じた。

(ロープはあと5mだけだったのか・・・ラッキー♪)

473号の「ローープ、いっぱぁーーーい!」と聞こえた気がして、自動的にATCにロープをセット

そしてロープをたぐりテンションをかけ

36号「ビレイオーーーケーーー!」とコール。すると

473号「登りまーーーす!」とかろうじて聞こえた

②0730~0750 473号、セカンド

③0800~0830 N田君(プルージックにて確保)

④0830~0850 KTCリーダー

次いで2ピッチ目

①0800~0830 473号、リード(■2P目)

時間節約のため473号が、全員を待たずリードでいく。

自分は、473号のリード確保とN田君の確保で超~~多忙(笑)

②0840~0900 N田君、セカンド(バックロープ付き)

③0900~0920 36号(プルージックにて確保)

④0920~0940 KTCリーダー

0930 独標(P10)

独標頂部に再び全員集合!

みんなに「ナイスクライミング」と賞賛された

おらぁ、嬉しいぞーーー!

そして、そして!

独標(P10)に立つと、あの「槍ヶ岳」と再会を果たした!

いいご褒美だ♪

くぅぅうう~~~高まる~~~!

いくぞ!待ってろヤリー!

さあ出発!

36号先頭でルートファインディングしながら進む。

P11 ※:通過はしていると思うが時間、場所、細部不明

P12 1030

残置されたテントを発見・・・テントには「S大学山岳部」と表示されていた。

遭難して荷物残置・・・ヘリで救助されたのだろうと推測・・・

夏にでも回収するんだろう。

(2012年1月6日S大学山岳部の残置テント)

P13 ※:同じ

P14 ※:同じ

P15 1330

経路上に「諸君頑張れ」のレリーフがあった(カシャ)

久々に4人全員集合した。

ここは平で広く落ち着く場所だが、時間的に厳しくなってきた。

ここから北鎌平を西からの横風、強風の中を進むことになる。

ハーネスを装着、ザイルを束ね、不慣れなアンザイレンでコンティニアス行動

先頭をKTCリーダーが行くべきだったが疲労のため36号が先頭となる。

この強風で行けるのか?

俺が一番体重軽い・・・横風?・・・

行くしかない!よな?

ここに来て弱気になってどうするよ?!

喝!

行こう!

1組 36号&KTCリーダー

2組 N田君&473号

強風中は「耐風姿勢」で待機・・・風が弱まったら歩き出す・・・

これを何度も繰り返し、一度、小さな岩陰でKTCリーダーと休憩・・・

お互いを励ましあう(笑)

子供の頃、台風が来ててこんな強風の中、外で遊んでおふくろにめちゃくちゃド叱られたっけなー・・・

昔の事を思い出したりした。

飴を口にほうりこみ再度出発

そしてまた耐風姿勢・・・歩く・・・これを繰り返した。

ゆっくりだが、自分達にできる範囲で安全に確実に槍ヶ岳に近づいていった。

待ってろー!

ヤリー!

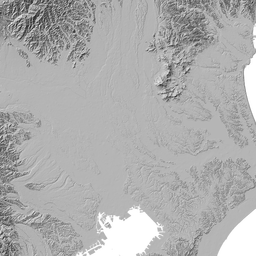

★★槍ヶ岳、登攀(3180m)

1500槍ヶ岳、取り付き部到着

①1510~1540 36号、リード(■1P目)

スタート位置は、尾根から素直に進んだ場所にあった。

ラッキーなことに踏み跡がわずかに残っており、岩影にセルフビレイ用のピトンもあった。

ここが本日最終クライミングの開始位置に間違いない!

よっしゃー!キター!

選択の余地も時間も無く、後続もまだ来ないが1ピッチ目のクライミングの開始を判断

KTCリーダーのビレイで、36号がトップを行く。

独標とは違い中間支点がセットでき、安心して高度を上げていく。

でも緊張はする・・・

恐怖心も普通にある・・・

しかしそれを全部まとめて楽しんでいる自分もそこに居る。

途中で左の岩稜に「1961.05.03」遭難のレリーフがあった(カシャ)

振り返ると独標もキレイに見える(カシャ)

見下ろすと後続の473号&N田君も取り付き部にたどり着いていた。

きっと応援してくれてるんだろうな・・・

うっし!頑張るべ!

やがて「ローープ、はーーんぶーーーん!」のコールが聞こえ

あいよ~~と心の中で返事する・・・(あと30m以内で、いい確保支点を探さなければ・・・)

10mほど登り、視界が開ける・・・(お!ピナクル「的」な岩を発見!支点セットできるか?)

ちなみに・・・

このピナクル「的」とは、独標で何度も裏切られたので「的」と表現している。

そう・・・下から見上げると尖がった岩「ピナクル」に見えるのだが

これにスリングを巻き、中間支点をセットしようと喜んで接近すると

スリングのすっぽ抜ける形やまったく違う形だったりすることを

ピナクル「的」と表現

そしてさらに10mほど登るとピナクル「的」岩の横に残置ハーケンも確認できる。

ラッキー♪なことに「ピナクル」形状の岩は二つ並んでおり、それに自己確保をセットできた。

「セルフビレイ、オーーーケーーー!」と喜んで叫び、そそくさと支点をセット

余ってたザイルを手繰る、テンションが返ってくる。

セカンドクライマーの声は聞き取れないが、自動的にATCにロープをセット

そう・・・

自分達は、相手が見えなくても聞こえなくても

ザイル(ロープ)で相手が『わかる』ようになっていた。

こんな事でもその嬉しさが喜びが、凍えた体の奥でホクホクと心が温かくなる。

②1550~1610 473号

③④1600~1620 N田君(プルージック)、KTCリーダー

引き続き2ピッチ目

①1620~1650 36号、リード(■2P目)

2P目のリードクライマーを473号と譲り合っていたら結局、再び36号がリードとなる

譲り合う時間も、体力ももったいないので再度「リードスイッチ」を押してクライムON!

残置ピトンなどに中間支点をセットしつつ高度を上げていく。

後半は岩をつかむのにピッケルが邪魔になり、ザックと背中の間に差し込み収納。

両手で岩をつかみ、つま先のアイゼンを効かせて登る。

特に上部は、浮石が多く、つかんだ岩をグッグッと2、3回軽く引き、確かめながら登る。

浮石があれば落ちないように時には小移動させる。

ビレイヤーや後続に当たっては、大事故になる。

やがて「ローープ、はーーんぶーーーん!」のコールが聞こえ

またいつもの「あいよ~~」と心の中で返事する・・・(あと30m以内に登り終えたい)

さらに登ると角材や木の破片などが散乱している。

これは?もしや槍ヶ岳の穂先にあったホコラでは?

・・・やがて、36号の体は空際線上にポンと突き抜けた。

ん??

・・・え!?

あーー!!

遂に登り終えた!

完登!

ここサンチョー!

ヤッターーーーー!

キターーーー!\(^▽^)/

そこは槍ヶ岳頂上にあるホコラのちょうど真裏だった。

ウキウキ♪ルンルン♪で支点をセットしみんなの到着を待つ。

②1700~1720 473号到着

③④1710~1740 N田君(プルージック)、KTCリーダー到着

1730 槍ヶ岳頂上

全員集合完了!

4名異状なし!

みんなで喜びをがっちり分かち合う!

イヤッホーーーーイ!

1740 東鎌尾根から登ってきたソロクライマーさんに記念写真を撮ってもらう。

有難うございます!

さ!降りますか!

1830 槍ヶ岳山荘

今朝のテント撤収中に2本あるテントポールのうち、1本を滑落死させた36号のテントの件もあり

テント泊から全員山荘素泊まり(¥6000)に変更となり、申し訳ない。

夕食をそれぞれ腹にいれ明日の準備

2030 就寝

★★★★5月9日(火)第4日目(曇時々小雨)

0400 起床

0500 槍ヶ岳山荘、出発

0600 大曲

0700 槍沢ロッジ

0830 横尾山荘

1110 上高地バスターミナル

1130 バス、出発

1200 バス、アカンダナ駐車場、到着→平湯温泉→王将

1900 帰宅

【 参 考 】

★書籍

「チャレンジ!アルパインクライミング」

「山と渓谷」2012年5月号(P64、P174)

「岳人」2012年5月号

★473号ブログ

準備編

http://jg73473.at.webry.info/201205/article_1.html

1日目

http://jg73473.at.webry.info/201205/article_2.html

2日目

http://jg73473.at.webry.info/201205/article_3.html

3日目

http://jg73473.at.webry.info/201205/article_4.html

最終日

http://jg73473.at.webry.info/201205/article_5.html

★遭難事故

2012年1月3日槍ヶ岳、北鎌尾根4名、救助

http://mtgear.blog18.fc2.com/blog-entry-201.html

2012年1月5日槍ヶ岳、北鎌尾根1人凍傷、3人救助

http://mtgear.blog18.fc2.com/blog-entry-218.html

2012年5月4日白馬岳、6人死亡、低体温症

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120505/t10014905301000.html

2012年5月4日爺ヶ岳、1人(単独女性62歳)死亡、低体温症

http://www.asahi.com/national/update/0505/TKY201205050456.html

2012年5月6日奥穂高岳、2人死亡、1人生存、滑落

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120507-00000031-mai-soci

2012年5月6日奥穂高岳、1人(単独55歳)遭難、救助

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120507-00000119-yom-soci

2012年5月6日槍ヶ岳、1人落雷により滑落、軽症、2人生存

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120506/k10014917501000.html

2012年5月7日涸沢岳、1人死亡(71歳)、6人生存

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=58343

| 天候 | 1日目 早朝雷雨、曇のち雨 2日目 晴れのち雪 3日目 晴れのち曇 4日目 曇のち雨 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2012年05月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

バス 自家用車

|

写真

感想

★北アルプスの遭難事故が相次ぐ中の山行で、確かに天候の判断には悩まされた。

でも天候や状況判断、個人総合力やパーティーの総合力などなど

そのすべて偶然か必然か?幸運だったのか絶妙に「ハマリ」そして登攀できたと思う。

スノーバー、デッドマンは不要でロープを使ったのは①独標、②P15~③槍ヶ岳頂上

★装備概要

ピッケル1本

アイゼン縦爪2本12本(36号、KTCリーダー)

アイゼン横爪12本(473号、N田君)

ロープW(60m)2本

テント一式+銀マット

シュラフ(モンベル#1)+シュラフカバー+シュラフマット

ハイドレーションシステム(1日1.5リットル程度消費)

登攀用手袋、保温用手袋、予備手袋

帽子

バラクラバ

サングラス

ゴーグル(吹雪いた時用)

ヘッドランプ(予備電池)

ヘルメット

ハーネス

各人QD4本、スリング各種、安全環付カラビナ3個、ATC、8環

コンロ、コッフェル、予備ボンベ

水容器(折り畳み)

アルファ米、棒ラーメン、カップなしラーメン、早ゆでパスタ、粉末コーンスープ

★携行したが今回は未使用

貼るカイロ、予備電池、予備靴下、予備手袋、予備下着一式

★反省点

1 強風でのテント撤収時、テントポールは折り畳みながらのほうが滑落しなくて良い。

2 ロープ、テントを携行する組み合わせ

先発:36号(テント)か473号(テント)

後続:N田君(ロープ)、KTCリーダー(ロープ)

上記の組み合わせでは時間短縮ができないので、先発のどちらかがロープを1本携行すべきだった。

3 いつもの課題ですが・・・ゴミと装備全体の軽量化への工夫が更に必要

「ライト&ファスト」が重要

装備を軽くして、速く進む事で、より安全に。

4 紫外線対策を怠り、ほっぺと鼻先が日焼けで、あ痛タタタッ(笑)

@436

@436

473

473

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

はじめまして、BBCと申します。

詳細なレコと素晴らしい写真で、臨場感たっぷりでした!

パーティの総合力、羨ましいですね。

私は今のところ単独なのですが、いつか信頼しあえる仲間を作って、挑戦したいと思います。

その時(または単独行という暴挙)のために、お気に入り登録させていただきました。

お疲れさま、ありがとうございました!

436さん見な様、こんにちは&初めまして。素晴らしい、そして凄い山行記録が生まれました。雪深い残雪をバックに独標で撮影された画像は、ある意味槍ヶ岳の山頂より凄いと感じました。何せライブな感じの山行内容が画像と相まみれて、「手に汗握る」感じで見させて頂きました。

技術も体力もない私にとって、この様な記録を見させて頂く事はなんと有り難い事でしょうか、感謝申し上げます。

今後も安全・安心登山にて活躍される事をお祈り申し上げます。

みていただき、ありがとうございます

そして安全なクライミングの役にたてば幸いです

個人的には、雪山は汚れないし、日本離れしてきれいだし好きです(笑)

みていただき、ありがとうございます

「撮って残して伝える」が忘れっぽくなった自分のテーマです(笑)

私どものヘタレな八ヶ岳のレコにコメントいただき、

只者ではないなと思っていましたが、、、。

やはり、只者ではありませんね。

真似はしません、行きません。

こちらこそお久しぶりです

ちなみに八ヶ岳の石尊稜登攀以降は、フリークライミングを毎週(笑)

北鎌尾根は撤退の難しいルートだと思います・・・

やっぱ天候がうまく日程とはまれば安全に登攀できると感じました

26、27日は富士山頂の火口にできる氷柱を登攀しようかと検討中

乞うご期待

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する