初めての赤岳(過去レコです)。

- GPS

- 32:00

- 距離

- 12.3km

- 登り

- 1,409m

- 下り

- 1,413m

| 天候 | 晴れ。 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2004年07月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

それなりに危険個所はあります。 |

感想

ひと月程前、親友のSさんから「7月3〜4日に八ヶ岳へ行こう」とのメールが入った。行者小屋から地蔵尾根経由で赤岳に登り、その日は頂上小屋泊まりで、翌日はキレット、ツルネ、権現岳を通り、編笠山から観音平に下りようという予定であった。地図で調べてみるとかなりハードなコースであるようで、1週前に「父親の状態が悪くなったので取り止め」というメールが入った時は、正直云ってホッとした。八ヶ岳に関する本を何冊も読み、ビデオまで買って勉強したのでこのまま引き下がるわけにもいかず、取りあえず赤岳天望荘に泊まり、赤岳から阿弥陀岳へ一人で行く事にした。

平成16年7月3日、中央道を諏訪南インターでおり、出た所のТ字路を左に曲がり八ヶ岳ズームラインから鉢巻道路に出て美濃戸口に至る。ここから美濃戸までは歩いて行けば1時間かかるので、そのまま狭い林道に入り四輪駆動で進む。美濃戸の駐車場はほぼ満杯であったが、駐車料金2日分で2000円を払いなんとか車を駐める事が出来た。9時半に北沢の道を左に分け、南沢に入る。葉の間から陽がさし込む雑木林の中のおだやかな道は、次第に傾斜を増して来る。ゆっくりしたペースで登る前のパーティーについて行き、大勢の人に追い越されても気に留めず、大きな石がゴロゴロしていても階段がわりに小幅で登り疲れる事はない。1時間程で道は沢の右から左に移り、以後は橋を渡ったり、沢を跨いだりしながら沢の両側を行ったり来たりしながら登る。前のグループが沢で休憩するのを横目に先に進む。沢を渡る手前の登山道にしゃがみ込んでいる男がおり、連れの男が引き返して探しに来る。その向こうに大勢の人達が休んでおり、「こんな事は珍しいな、昨日飲み過ぎたのじゃないかな」と話している。昨晩は早く寝るため少々多めに飲んだがわたしの体調は良く、ペースメーカーがいなくなってやや足どりも上がる。途中、歩きながらポケットのゼリーを吸っていたので口がカラカラという程では無かったが、11時15分、ザックをおろし涸れ沢に坐って本日最初の水分補給をし、黒砂糖の固まりを一個食べる。そこから少し行くと林の中から白河原に出て周りの景色は一変する。燦々と陽が照り、水の流れていない河原に反射してサングラスなしではいられない。正面に横岳が現れ、間もなく大同心のゴツゴツした岩峰も見え出す。石のゴロゴロした河原から一旦林の中に入り、平坦な歩きやすい道となる。林を出て再び河原に出ると南八ツの主峰赤岳が目に入るようになり、赤岳北側のスロープが落ち切った山際に、本日の宿泊地である天望荘も見え始め、11時55分、行者小屋に着いた。多くの人が休んでおり、わたしもベンチに腰をおろし、高速道路のサービスエリアで買い求めたオムスビを取り出して食べた。水場で水筒とペットボトルに給水、水筒に電解質末を注ぎ入れスポーツドリンクが出来上がる。見上げれば突き抜けるような碧空が広がり、行者小屋を取り囲むように横岳から赤岳、そして中岳から阿弥陀岳が連なっている。天望荘のある場所は金華山程度の標高差であり、まずはホッとする。赤岳の右手に長い階段のある登山道が見え、前に坐った若者に「あれが地蔵尾根か?」と尋ねると、「あれは文三郎道で、自分は今朝あそから赤岳に登り地蔵尾根から下りてきたが、あの階段はきつかった。地蔵尾根は左手です」と教えて呉れた。たっぷりと休息をとり、12時半、行者小屋の裏手から地蔵尾根に入る。林の中の登山道はじきに急峻となり、心臓に気を付けながらゆっくりと登る。小生よりさらにゆっくり登るグループもありこれを追い越し、40程経った所でザックをおろし林の中の登山道に腰をおろして休憩する。ここから少し登ると森林限界で木立は無くなり岩場となる。鎖がかけられているがこれにしがみついて這い上がる程のものでもなく、岩をつかんで三点支持で登り、階段もあり安全に登る事が出来る。見上げれば急な岩場を何人もの人が下りて来るのが見え、これらの人と行き違うのも大変だ。鎖と階段の連続を登り切り、稜線に立って見下ろすと、野辺山や清里の高原が明るく広がっている。稜線には赤い頭巾を冠った小さなお地蔵さんが坐っており、そこから北に荒々しい岩の固まりのような横岳に向かって登山道が続いている。山々は左に緩くカーブして北八つに続き、最奥の蓼科山まで連なっているのが見える。振り返れば天望荘が間近に見え、その向こうに赤岳がそそり立ち、中岳、阿弥陀岳へと続いている。これぞ八ヶ岳である。13時50分、天望荘に着き早速受け付けをし、5千円の宿泊費にさらに個室料金4千円を追加して4人部屋を一人で占拠した。夕食代1500円、朝食1000円を含めて締めて1万1500円で、これが高いのか安いのかは判らない。10本の風力発電用の風車が並ぶ個室棟の2階に割り当てられた部屋は、ひと坪ほどのスペースに棚状の寝床がついている。ここで4人泊まるためには床に3人寝る事になるわけで、大層窮屈だろうが、一人で寝る分には充分である。明日から名古屋場所、定員4人であるが4人坐れば身動きがとれない大相撲の枡席を思い出した。明日は年に一度の地蔵祭りという事で、本日は天水を使った五右衛門風呂が入浴無料の大サービス。たっぷりと湯の入った大きな五右衛門風呂で汗を流し、天上の思わぬ風呂に大感激。風呂からあがり小屋の出口に坐って、赤岳の登山道を行き交う人々を見ながら、一本500円也の潅ビールを飲み干した。これだけでは勿論足らず、談話室で持参のウイスキーをピーナツとあられをつまみながらちびちびやっていると眠気を催して来た。目が覚めるとまだ日は高く、外に出て小屋の周りをうろつく。お花畑にはコマクサ、チョウノスケソウ、オヤマノエンドウ、ミヤマキンバイ等が咲き乱れている。岩綾にカモシカが顔を出し、目の前で悠々と岩だらけの斜面を横切って行く。カモシカでもズリズリと滑る急峻な斜面を歩き、岩の向こうに消えて行った。6時になってようやく夕食が始まり、小屋の外に列を作って宿泊客が並ぶ。スウェーターを着込んでいても寒く、やっと小屋の中に入ってお盆と箸と使い捨ての皿を貰い、バイキングと称する小さなテーブルの上に並べた料理を皿に盛る。煮付け物は余っているがメインの空揚げやイカの煮物はすでに残っていない。ご婦人方が「なんにも無いわよー!」と叫ぶ。地蔵祭りの前夜祭という事でお酒が無料で配られるが、けっして旨い酒ではない。とは云ってもお代わりでもう一杯いただいた。7時には部屋に戻り、寝る前にウイスキーをもう一杯やろうとしたが、頭がズキズキする。高山病だろうか、来る時にしゃがみ込んでいた男の事を思い出し、明日に差し支えるといけないと、飲むのを止めて寝床に入る。個室とはいえこんなに早くから眠れる訳が無い。およそ10時間うとうととし、風が窓をゆらす音を聞きながら熟睡する事なく夜明けを迎えた。

ペッタンペッタンと餅つく音で目を覚ますと、いつの間にか明るくなっていた。外に出ると雲海の上に富士がポッカリ浮かんでおり、赤岳には雲ひとつかかっていない。この梅雨時に全くの好天気で、なんと運の良いこと。 朝食に地蔵祭りの搗きたての餅をいただき満腹状態になり、いざ出発。6時10分、赤岳の登山道に入り、1分もしないうちに心臓の鼓動が高鳴る。岩礫の斜面をジグザグに登るうちに心臓も落ち着きを取り戻し、鎖場では心臓の事など忘れて必死に三点支持をとる。沢山の人と行き違いながら、ヤツガタケスミレやハクサンイチゲの咲くお花畑を楽しむ余裕もあり、30分程で赤岳頂上小屋の立つ北峰に着く。北峰をやり過ごし、祠と「弥栄」と書かれた宝珠の塔が立つ南峰で小休止をとる。明るすぎる程の晴れ空の下、360度の展望が広がっている。八ヶ岳連山が北八ツから権現岳まで全て望めるのは勿論の事、富士山、南アルプス、中央アルプス、北アルプスの山々までも眺める事が出来る。しばし絶景を満喫し、頂上を発つ。南側の岩場をお尻を使って急降下し、権現への道を左に分け文三郎道との合流部に至る。東から陽を浴び、赤岳が西に影を落とし、その先の明るい所に中岳が鎮座し、その奥に阿弥陀岳が聳えている。岩礫の斜面をジグザグに下り、赤岳の影を越えて、7時30分、中岳との鞍部に着く。ここから急坂を十五分登ると中岳の頂上に至る。振り返ると赤岳が逆光の中に黒く聳え、ジグザグに刻まれた登山道が幾何学模様のように見える。ここからの眺めも赤岳頂上に劣らず素晴らしい。中岳を下り阿弥陀岳との鞍部に降り立つと、幾つものザックがデポされて置いてある。ザックからペットボトルと三脚を取り出し、ザックはそこにデポして登りにかかる。いきなりの岩場を鎖を使って登り、その後もひとつひとつ岩の状態を確かめながらよじ登る。疲れたなどとは云っておれない、懸命になって岩を掴み這い上がる。上着のポケットに入れたペットボトルが這い上がった勢いで飛び出し落ちて行く。それを拾いに下り、再び飛び出さないようにズボンのポケットに入れチャックで閉じる。岩をひと掴みし、グッと身体を持ち上げると開けた頂上に到着した。ここからの眺めは云わずもがな。たっぷりと八ヶ岳を味わい、8時40分、頂上を後にした。ここの下りも鎖にぶら下がり、お尻を使ってずり落ち、登って来る人に道をゆずるのもひと注意必要だ。35分で鞍部に降り立ち、再びザックを背負って行者小屋への道を下った。トラバースの登山道は歩きやすく、ついでジグザグに下り河原に出る。河原を渡り登山道を下って、鞍部から40分で行者小屋に着いた。売店の生ビールが誘惑するが、グッと我慢し水場でペットボトルに給水する。10時に行者小屋を発ち、白河原から林の中の道を下り、途中、河原で頭から水をかぶり、11時40分、無事登山口に戻った。美濃戸山荘で200円也の牛乳を買い、昨日サービスエリアで買いザックに詰め込んでおいたクチャクチャのパンを2個食べ、本日の昼食とした。快い気分にひたり帰路についた。

今回始めての試みで、小さなボトル2つに詰めて持参したハチミツとシークヮーサーを、ペットボトルの水の中に入れて作った特製のジュースが喉を潤し、エネルギーの補給にも大いに役立った。一方、八ヶ岳を徹底的に研究した末、危険に備えて持参したスリングは一度も使う事は無かった。

コメント

この記録に関連する登山ルート

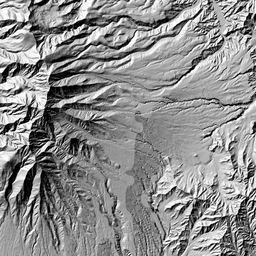

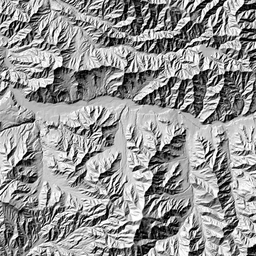

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する