記録ID: 511084

全員に公開

アルパインクライミング

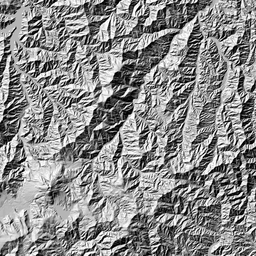

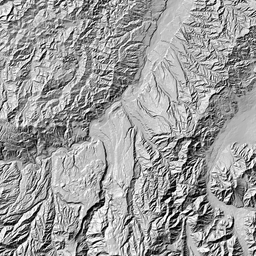

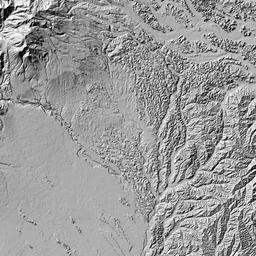

尾瀬・奥利根

奥只見の秘境/貝ノ嵓スラブ(カイノクラスラブ)

2014年09月14日(日) ~

2014年09月15日(月)

- GPS

- 32:00

- 距離

- 9.2km

- 登り

- 1,014m

- 下り

- 1,013m

| 天候 | 9/14 晴れ一時曇り 9/15 曇り時々晴れ |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2014年09月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

■同行カモの会の記録 http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-511834.html 奥只見湖の半島台地上にひっそりと佇む片貝ノ池は、おいそれと人を近づけない まさに秘境だ。 その奥に広がる貝ノ嵓スラブは平左衛門山の北西面の大スラブ。 十数年前に発刊された『別冊太陽 日本の秘境』(大内尚樹氏)を見ていつかは登ってみたいと思っていた。 ここ数年、大和魂さんや同人トマの風さんが記録を発表されていたのに触発されて今回メンバーを集い決行。 アプローチは通常奥只見湖の銀山平からボートだが、トマの風さんの取られたルートを使ってみた。 大津岐林道から奥只見湖に流れ込む柳沢を遡行し、反対側の沢を下降して片貝ノ池。 貝ノ嵓スラブを登攀後は平左衛門山南側の倉ドノ沢を下降するというもの。 さすがに名立たるトマの風さんや大和魂さんのように楽には行かせてはくれなかったが、何とか終了できました。 ■柳沢から片貝ノ池 この沢の遡行だけを目的とする人はそうはいないと思う。 ただ貝ノ嵓スラブ目的としての利用価値は高い。 標高790m二俣を左俣に入ってすぐに出てくる6m滝が核心。 全体的にヌメリがある。 遡行グレード:登るだけなら2級下(下降は同沢下降が一番よいか) ①関越小出ICから奥只見シルバーラインを経て尾瀬方面へ。 目的地までは国道とはいえ長~い山道なので、小出IC近く17号沿いのGS (24時間営業)で給油は忘れないように。その先GSはない。 コンビニは国道17号沿い、道の駅ゆのたに前(セーブオン)とその先にローソン がある。 奥只見シルバーラインのトンネル内にある分岐で銀山平方面へ右折し その後は尾瀬方面へ。 20km以上グネグネ山道を走り道沿い左手に公衆トイレをやり過ごして少しで 大津岐林道が左から直角で合わさっているが、林道の案内板はない。 通行止めと案内板があり躊躇していたが、釣り師さんたちも入られていたので 申し訳なさを感じつつも林道を進む。 道はそれほど悪路でもないが一台通過できるほどの幅なのですれ違いに注意。 5kmほどで分岐の左に小出発電所の施設がある。 関係者以外立入禁止?困った。まごまごしていると釣り師さんと思われる方が さっさとゲートの脇をへつりながら越えていく。 ここも申し訳ないけど釣り師さんになぞらせていただき一ノ沢作業路に入れて もらう。あと考えられるのはゲート手前から下を流れる大津岐川に下りて、 渡れるうちに左岸に渡って下降し、一ノ沢二俣へ進むかだ。 一ノ沢作業路を少し進むと広場があり、下に水門ゲートがある。 下降点がわからなかったので最初、このゲート階段を使って下りてしまったが 10時にいきなりサイレンがなって水門が開き出し放水が始まってしまった。 広場の少し先の曲がり辺りから小尾根を下って一ノ沢二俣へ下りられた。 奥只見湖の湖岸を北東へ向かい歩くが、満水の際は厳しいかもしれない。 直前の貯水量を調べておく必要がある。 湖岸は概ね砂地を歩くが、一部湖岸が急な壁で湖沿いには行けない箇所があり 藪を漕いで少し高みを巻き薄い踏み跡を辿って再び湖岸沿いを歩く。 柳沢は平坦なガレゴーロで明確にわかる。 ②不安定ながら平坦なゴーロの沢を進み2つほど2m小滝を越えていく。 人のほとんど入らない沢はヌメリがあってアクア系のシューズにはこたえる。 標高790m二俣は水量比1:1で北へ向いた左俣へ進む。 少し行けばトマの風さんが書いていた登りにくい5m滝が右から落ちていた。 5mより少し高いかなと思い、ここでは6m滝とさせていただく。 流芯はヌメリがある。右手から高巻けるかなと試すが、どれも滑って悪い。 結局、流芯右側の壁を念のため空身でハーケン2カ所打ってリードして抜けた。 ヌメリがなければⅢ級+くらいなんだけど、タワシでヌメリを取りながら登攀。 その後は2×5m、2段1+2m、1×3m、2条2mと小滝とナメが続き 少し空けて3×8mナメ滝と続くが、いずれもヌメリあり。 標高900mくらいで4mCS。右コーナーをⅢ級くらいで越して、しばらくで 標高930m二俣状。水はチョロチョロ。 北東へ向かう左沢はブッシュの中の窪といった感じ。 左沢を登っていくと少し立ったナメ滝や膨らんだ岩壁の滝やら出てくるが 何とかフリーで突破していく。 ③標高1040m二俣状は、左沢が西南西向きに見える。地形図だと西北西なんだが。 どうも合わないなぁと呟きながら、ナメ床滝の右沢へ進み詰めると、平左衛門山と 1170ピークを結ぶ稜線上に出た。この稜線は二重山稜ならぬ三重稜線状になって おり、それらを越えて反対側に下りていった。 ムーミン谷のニョキニョキが黄色くなった見たこともない植物や、細い針金糸が 動いているような動物がいて、それも秘境感を高める。 ④ヤブを漕ぎながら下降していくと左手下に沢状が見えたので、その沢状を下降。 水も最初はドロヌタ状から次第に細々と流れ出す。 途中急になるが木の根とブッシュでクライムダウンしていく。 何だか濁った水の浮石状の小沢を下っていくと次第にゴーロ帯となる。 正面にはスラブ壁が広がっている。 水の流れる方へ下っていくと広々した平地状となり秘境、片貝ノ池に出た。 もっと開けた湖畔をイメージしていたが案外そんなポイントが狭かった。 適地にテントを張る。 噂通り片貝ノ池の色は濁っておりきれいとは程遠いが、音のない隔絶された 秘境に来れたのでよしとしようか。 薪を集め焚火を起こして一時の酒宴を楽しんだ。 ■貝ノ嵓スラブ~倉ドノ沢下降 ①昨日下りてきた沢を遡って二俣状で正面の左沢へ入っていく。 途中ナメ状滝をヌメリに気を遣いながら越えていくと、いよいよ正面に 染み出しが一部ある貝ノ嵓スラブ取付きに到着。 池から約20~30分といったところ。 5m上がったところに残置リングボルトが1個あった。 ボルトの右手からも登れるが、薄いフレークは脆い。 今回リードは2条になった染み出しの真ん中から取付いたが、染み出し部分は やはりヌメっており、その中間部も濡れていて小さなポケットも濡れている。 ロープスケールで30mほど登った箇所に30cmほどの窪穴があり、その左上の ポケットに小カムをセット。 大和魂さんの書いていた1P目の終了点ってこの辺なのかな。 複数アンカーは取りにくいので、リードはさらに上を目指すが、60mでは安定した ポイントまでとても届きそうにない。 ランニングポイントまで下から30mはあるので、後続班の持っていた60mロープ を継ぎ足して登ってもらう。 結局斜度の緩んだロープスケールで75m登った箇所にカムを複数決めマスター ポイントとした。 安定して乾いていればⅢ級+といったところだが、リードはハーケンを打てる 箇所も皆無で、ポケットにカムを何とか決めながらだがその適地も少ないので フリーで登るようなものなのでⅣ級程度か。 この壁全体に言えるが、所々マスターポイントとなる錆びて変形した古い古い リングボルトが残ってはいるが、ランニングポイントとなる残置はルート全体で 2~3つほどしかない。 小さ目のカム、ショートハーケンは必携。 またマスターポイント(ピッチ終了点)の適所に到達するためには継ぎ足しも 必要になる。 60mW2本と60mシングル1本を持ってきていたが、継ぎ足したり、ビレイヤー がそのまま上に移動したりとした箇所が3回ほどあった。 ②2P目は1P目マスターポイントから15mほど左上に古い残置リングが2つあった ので、それ以上は伸ばさずピッチを切った。スラブから解放された階段状で Ⅲ級-程度。 ③3P目は斜度の寝たスラブを直上する。時々手を突く程度でほぼ歩いて登れる。 55mほどでカムでマスターポイントを作る。Ⅱ級。 ④4P目、左上凹角を登り左のカンテ状を抜ける。安定した箇所までビレイヤーに 動いてもらい65mで、錆びて動かない古いリング2個ありマスターポイント。 Ⅲ級。 ⑤5P目。右へ15mほど容易にトラバースすると古い残置。Ⅱ級。 ⑥6P目。正面を登るか迷ったが、より弱点である左上するフレークの上沿いに 登る。残置リング1個とハーケン1個あり。Ⅲ級。 ⑦7P目。左側のスラブ涸滝状の落ち口へ向かうよう、左上するリス沿いを上がる。 直上すると落ち口方向へトラバースしてしまうので、その辺を注意した。 途中リスに1カ所ハーケンを打ったが、リス沿い上部に残置ハーケンが1個ある。 落ち口上の緩んだ斜度のところに走っているリスに何とか適所を見つけ、ハーケン 2枚打ち込んでマスターポイントとする。ただハーケンはアゴまで入らず。 55m、Ⅲ級。 ⑧8P目。右上して上に見えるブッシュ帯に向かい登る。途中ブッシュにランニング を取る。ブッシュを掴みながら立ってきた滑りやすい箇所を登る。少々悪い。 ビレイヤーに移動してもらい65m伸ばした不安定な急な箇所で木にマスター作る。 Ⅲ級+。 これより先は沢の急な悪い高巻き同様になりそうなので、不安定な姿勢で渓流靴に 履き替える。 ⑨9P目。滑りやすい足元をブッシュ使っての木登り状態。 30mでようやく四本の太い松が生えたテラスに出てマスターとする。 勝手ながら四本松テラスと称させてもらう。Ⅲ級。 ⑩藪を漕ぎながら尾根状を登っていく。 途中太い木の右にえぐれた岩の箇所が出てくる。背の低い人は右へバランスで トラバースして根曲がりブッシュの詰まった箇所を行けるのだろうが、 太い木の左側から崩れた箇所と浮き気味の根を何とか突破した方がよい感じ。 いずれにしてもこの箇所は悪い。 引き続き藪を漕いで登ると斜度も少し緩んで、平左衛門山北尾根に出る。 右(南)へ少しは薄くなった藪の弱点を登っていくと、ひょっこりと三角点の ある平左衛門山頂に出た。 尾瀬の燧ケ岳などの展望が得られた。 ⑪問題は下降だ。 地形図を確認し、南方向へ藪漕ぎをしながら下りる。真南よりも若干南南東を 意識しながら下ると、下に沢状かなと思われた崩壊地が見えた。 左から回り込んで下りられないものかと移動したが下の状態がわからないので ブッシュに捨て縄をしてラペルしてみた。 崩壊箇所はやはり急だが、60mWでラペルしてみればそれ以外は何とかクライム ダウンできそうな窪だ。 その先も窪の中に枝を張った倒木があり、下がわからないので再度細いブッシュに 捨て縄してラペル。 倒木の箇所だけがよろしくなく、あとは急だが何とかクライムダウンできそうな 窪であった。右手の尾根状に一本大きな木が立っているのが見える。 まだまだ倉ドノ沢本流に至るまでは高度差があるように見えるし、この窪は 果たして下降可能か先が見えないので気を遣った。 しかし急な窪は次第に岩も出てきて、何とかかんとかクライムダウンできる。 飲料不足で半脱水状態になりかけたところで少しずつ冷たい水が得られてきた。 だが下に下ればクライムダウンしづらいヌメリある立った小滝も出てくる。 ブッシュ掴みながら隅を下りたり、中央の立ったところを下りたりとか なかなかしんどい。 クライミングに時間もかかり、おまけに個人的には体調が絶不調でスピードが 出ずバテバテ。 おかげでいよいよヘッデン沢下降の覚悟を決める。 倉ドノ沢は左俣を下降してきたことになるが、標高890m二俣手前で10m滝が あり、右岸隅を懸垂下降した。 倉ドノ沢本流も途中に連瀑帯がある。4m幅広滝やお腹程度の深さの釜を持つ 7m滝などロープ回収可能か否かをチェックしながらの懸垂下降を余儀なく された。陽ざしの暑い時間帯なら釜ではしゃげるのだが、夜の釜浸かりは 震えが来るほど冷たかった。 難場を越せば倉ドノ沢も平坦なナメやゴーロとなって平穏な渓相となる。 ただ一ノ沢との二俣は暗いと見過ごしがちなので注意。 沢幅が広くなり南西に向かいだしたら一ノ沢。 適当な急斜面を左岸に標高差30m詰めると一般登山道並みの踏み跡に出て終了。 一ノ沢作業路は両側からブッシュが出ているが先述したとおり一般登山道並み。 平坦な道を南西方向に進めばしばらくで工事ユンボも現れ道幅も広がって アプローチに使った小出電力施設に戻れた。 下降に使った倉ドノ沢左俣は、ナメ床や連瀑もあり遡行感度はよい沢だと思うが 下りは同沢を下降であろう。 下降に使ったので遡行グレードは不明確だが、上部のの詰めを考慮すると 2級程度か。 |

写真

時間喰ってヘッデンで倉ドノ沢下降

左俣を下降したが右俣との二俣手前と、二俣下流部に要懸垂下降の滝があった。果たして回収可能かロープの流れをチェックしながら下降。

夜の釜浸かりは腰程度だが冷たかった・・・

左俣を下降したが右俣との二俣手前と、二俣下流部に要懸垂下降の滝があった。果たして回収可能かロープの流れをチェックしながら下降。

夜の釜浸かりは腰程度だが冷たかった・・・

撮影機器:

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

mjun

mjun

hiroi

hiroi

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する