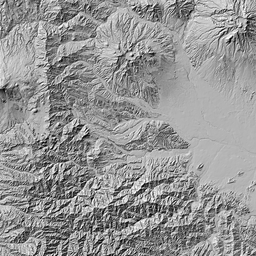

剱岳・立山 / ついに念願の剱岳へ!

- GPS

- 24:08

- 距離

- 20.2km

- 登り

- 2,203m

- 下り

- 2,174m

コースタイム

- 山行

- 4:14

- 休憩

- 0:36

- 合計

- 4:50

- 山行

- 9:10

- 休憩

- 2:37

- 合計

- 11:47

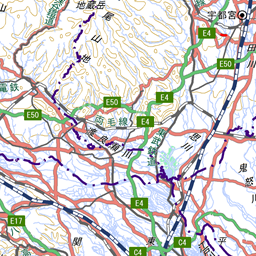

| 天候 | 12日:横殴りの雨 13日:ガス→晴れ 14日:快晴 |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2017年09月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

バス 自家用車

ケーブルカー(ロープウェイ/リフト)

立山駅前に無料駐車場あり。ありがたい!! |

| コース状況/ 危険箇所等 |

剱岳:死と隣り合わせ 立山:意外と油断できない 室堂周辺:おさんぽコース |

| 予約できる山小屋 |

|

写真

感想

オレら夫婦が登山を続けていく上で、当面の最終目標としていたのが剱岳への登頂であった。

それに向けてこれまで北穂・奥穂・前穂の縦走や戸隠山などのコースを経験し(大キレットは雨のため槍沢ロッヂで風呂入って嘉門次小屋で岩魚食って降りてきただけに終わったが)、この度満を持して剱岳へ挑戦する運びとなった。

三日間の日程を組み、初日に室堂から立山→別山へと縦走し剣山荘に宿泊、二日目に剱岳を往復して剱御前小舎に宿泊、三日目はみくりが池温泉などに立ち寄りながらゆっくり下山という計画を立てた。

夜中に高速を飛ばして早朝に富山に着き、立山駅からケーブルカーと高原バスを乗り継いで一気に標高2,450mの室堂まで上がる。ところが走ってる途中から雨が降り出し、富山に着くころにはけっこうな雨に。それでも立山駅の無料駐車場に車を停めるころには小雨になっていたので、上は止んでるかもと一縷の望みを託し室堂へ向かう。果たして室堂は横殴りの大雨であった。ダメだこりゃ!

仕方なく立山縦走は三日目のお楽しみにとっておき、今日は最短ルートで剣山荘に向かうことにする。まあそれだけでは面白くないので、初っ端から温泉でノンビリしてから行くことに。

室堂周辺は今も活動している火山地帯であり、その名も地獄谷と呼ばれる場所は硫黄くさい噴煙がモクモクと立ち上っており付近一帯は現在立ち入り禁止である。そのため2,400mの高所にも関わらず温泉がボコボコと湧き出しており、日本一高所にある天然温泉を謳うみくりが池温泉などいつくかの温泉施設が点在している。せっかくやし話のタネに入って行くのもよかろう。

みくりが池温泉でゆっくりと長時間運転の疲れを癒して出る。外は相変わらずの天気だがしゃーない、行くか。レインウェアでガチガチに身を固めて10時すぎに出発する。

浄土沢の橋を渡って別山乗越へと登る。真正面に見えるのは標高差500mを2時間かけて一気に登る雷鳥坂。かなりの急登とある。少し左に行けば新室堂乗越を経由して尾根伝いに登る回り道ルートもある。どちらも登る標高は一緒なのだが、後者の方がラクな上にコースタイムはほぼ同じらしい。迷わず新室堂乗越経由のルートを選ぶ。

緑色の絨毯に黄色いイワイチョウの群落がなんとも美しい場所である。その中を木道が伸びている。昔の人はこの景色に浄土を見たのだろうか。

新室堂乗越から少し上がったところでなんと雷鳥と遭遇!3羽いるから親子だろうか。どーせ雨やから写真もいらんわとカメラ類をザックの奥深くにしまい込んだ事を後悔する。スマホで撮影を試みるも上手く撮れない。ちくしょう、前もって「出ますよ~」と教えておいてくれればカメラもうちょっと出しやすいとこになおしたのに!

13時に剱御前小舎に到着、そして15時すぎにずぶ濡れで剣山荘に着く。

この剣山荘であるが、数年前にリニューアルしたらしく目を瞠るキレイさ。設備も山小屋とは思えないレベルで、水洗便所に温かい便座も驚いたが特筆すべきはシャワー室の存在。さすがにシャンプーや石鹸は使えないがこれはありがたい。

剱沢小屋にも同様の設備があるようだが、剣山荘は少しだけ剱岳に近い&何と言っても生ビールがあるのでこちらに宿泊することにした。

この天気だからか小屋は空いており、部屋は貸切状態。快適な環境の中ゆっくりと休ことができた。ひるねは乗り物で急に標高を上げた&気圧が低いこともあってか若干高山病の兆候が出ていたようだが・・・。

二日目。

あたり一面には濃いガスが立ち込めており、ご来光も何も見えず。まあ雨が降っていないのはありがたい。準備をして7時に剱岳に向けて出発する。

ところがひるねの調子が上がらない。起床時から頭が痛かったようだが、行動を始めてからさらに気持ちが悪くなってきたらしく、死にそうな顔をしている。とはいえここまで来て剱岳登頂をあきらめる気はないらしく、ペースを落としながらも剱岳に向かう。

前剱への登りあたりから道が悪くなってくる。ガレガレの浮石だらけの急登で、調子を落としているひるねにはかなり負担がかかったもよう。それでも前剱に到着する頃にはところどころガスの晴れ間が出てきて、天候の改善が期待され少しモチベーションが上がってきた。

前剣の山頂に到着する直前、ガスの晴れ間から日光が差し込み、下を見ると小さな虹ができている。良く見える場所に移動しようとしたら虹の中に自分の影が。おおおお、ブロッケン現象初遭遇!!人型の影の周囲を後光のように虹が取り囲み、昔の人が見たらこれは確かに如来様のご出現と思うであろう。下のガスはすぐに強風で吹き飛んでしまい、この神々しい光景はカメラを取り出す間もなくわずか十数秒ほどで目の前から消えてしまった。しかし忘れられない感動的な体験となった。

前剱から先がいよいよ別山尾根ルートの核心部。まずは左右が崖になっている4mの鉄のブリッジ。こういう掴まるところのない平均台状の場所はひるねの苦手とするところで、今回もおっかなびっくり渡っていた。とは言え戸隠山の蟻の塔渡りに比べれば全然大したことなかったが。

崖に張り付くような高度感のあるトラバースをすぎて前剱の門の鞍部に下りる。そこから平蔵の頭に向かっていると二羽の雷鳥に遭遇!まだ若い鳥らしくピヨピヨと鳴いていて可愛らしいことこの上なし。しかも人間を怖がらず逃げるどころか近寄ってくる。今回は昨日と違ってカメラもバッチリ準備できてるぜ!写真撮りまくる。

さらに進むとまた別の雷鳥二羽とエンカウント。こちらは成鳥らしく前の二羽と比べると凛々しく堂々とした立ち振る舞い。結局今回の山行で合計七羽の雷鳥を見ることができた。

平蔵の頭に向かって垂直の岩場を鉄杭を頼りに登り、さらにまた高度感ある一枚岩を下る。別山尾根ルートは要所要所で登山路と下山路が別になっており、こういう時に下山者とすれ違わずに自分の通行のみに集中できるのはありがたい。

平蔵のコルで行動食を摂る。今日は予定よりもかなり遅れており、昼食時に剣山荘に戻るのは難しそうだ。しかし遅れたことによるメリットもなくはなく、今まではずっと山頂はガスで隠れており、下山してきた人に山頂の天気どうでしたかと聞くと異口同音にダメでしたと苦笑いでおっしゃっていた。しかし今から向かう山頂は徐々にガスが取れてきているではないか。これは山頂からの展望に期待ができそうである。

平蔵のコルから少し進むと、岩壁に9番目鎖場を示すプレートが現れる。剱岳の代名詞のひとつ、難所「カニのタテバイ」だ。

カニのタテバイは高さ50mほどの垂直の岩場。クサリや鉄杭などが整備されており、スタンスもホールドも豊富にあるので落ち着いて三点支持をしっかししながら登れば登れないことはない。高いところが苦手でなければ楽しんで登れるだろう。

カニのタテバイをクリアしたらすぐに山頂なのかと思っていたらそうではなく、そこから30分ほどガレ場を登って行くことになる。

岩の上に立派な祠が見えてきた。11時半、剱岳(2,999m)登頂。ついに、ついに念願の憧れの剱岳の頂に立つことができた。今オレは剱岳の頂に立っている。

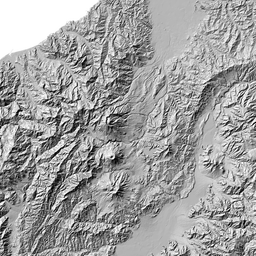

山頂からの展望は素晴らしいの一言。後立山連峰や富山湾方面は雲に隠れているが、南の方は剱沢から立山、室堂までクッキリ見える。さらに立山の向こうに槍の穂先が姿を現し山頂にいる登山者たちから歓声が上がる。

山頂で順番に記念撮影をしていると、その中に「祝・百名山達成」と書かれた横断幕を手に写真に納まろうとしている男性が。えっ、今日いま達成なのですか。ここ剱岳が百座目なのですか。すっスゲー!!

山頂に居合わせた登山者たちで拍手をしてお祝いする。どこのどなたかは存じ上げないが、記念すべき瞬間に立ち会えて光栄である。おめでとうございます。

しばらく山頂の雰囲気を楽しんでから下山に取りかかる。下山路も難所がてんこ盛りで気を抜けない。

さっそくカニのタテバイと並ぶ難関、カニのヨコバイが現れる。垂直の崖に横一文字に穿たれた割れ目を足場にして文字通り蟹のごとく横歩きして進む高度感のあるトラバースである。ガイドブックやネットの山行記録によると「最初の第一歩目の場所がわかりづらい」とあるが、実際にその場に立ってみると崖っぷちに赤ペンキで矢印が書かれており、その真下に一歩目の足場がある。身を乗り出して覗き込むとたしかにそれらしい場所が見える。

身体を反転して右足を先ほどの足場へ下ろし、左足をもう一段下の足場へ下ろすとあとはなるべく下を見ずに横歩きだ。さらに急な岩場を下りると真新しいハシゴが現れる。ハシゴを下りて携帯トイレブースを過ぎると平蔵のコルに戻ってくる。

来た時は難所だと思ったがタテバイ・ヨコバイを経験した後だとそれほどとは思えない平蔵の頭の登り返しを越え、さらにいくつものクサリ場を通過しながら剱沢へ向かう。

朝から調子を崩していたひるねは苦手な下りでさらに苦戦し、しかもどこかで左足を捻ったらしくさらにペースを落としていた。前剱からのガレ場の急斜面の下りには予想以上の以上に時間がかかり、一服剱にたどり着いた時にはすでに今日の宿である剱御前小舎に到着予定の時間になっていた。

16時すぎ、這う這うの体で剣山荘に戻ってくる。とりあえず温かい紅茶を飲み、デポした荷物を回収し、剱御前小舎に到着が遅くなる旨連絡を入れて剣山荘を出発する。

剱御前小舎までのコースタイムは1時間半、しかしその時間で到達できるとは思えない。できれば暗くなる前には小舎に着きたい。

先ほどまで晴れていたはずの剱沢にはいつの間にか濃いガスが垂れ込め、剱御前からは強風が吹き下ろす。ガレ場のダラダラした登りにペースは遅々として進まず、陽は無慈悲にも暮れてゆく。徐々に薄暗くなっていく登山道をヘッデンを点けながら登っていくと、やがて尾根の上に剱御前小舎の灯りが灯台のごとく現れた。心底ホッとした瞬間である。

到着時刻は夕食の受付時間を過ぎていたが、小舎の担当の方は我々2人分の食事を用意して到着を待ってくれていた。ありがたい。ありがたかった。

三日目。

早朝には一面ガスっていたのが、陽が昇るにつれみるみる晴れていく。あれよあれよの間に絶好の晴天となった。

とりあえず別山まで行き、ひるねの調子をみながら立山へ向かうかそのまま下山するか決めることにして剱御前小舎を出発する。

小舎から別山への登山道はさながら剱岳の展望路である。今日の剱岳は中腹に薄い雲がかかり、さながら雲の衣をまとったかのごとき姿である。ここから見るとあそこに人間が歩いて登れる道があるようにはとても見えない。昨日あのてっぺんに登ったんだなあ。

別山北峰から剱岳をバックに記念写真を撮り、これからの予定を相談する。ひるねは足の調子は相変わらずイマイチだが、高山病の方は何とかいけそうだ。別に下山を急いでいるワケでも、コースタイムにこだわっているワケでもない。15時室堂着でも全然かまわない。ゆっくり行けばいい。何よりこんなにいい天気なのに、そして目の前にあんなにカッコいい立山があるのにこのまま下りるなんてもったいないじゃないか。というワケで立山へ向かうことに決定した。

別山からの急坂をゆっくりと下る。カマボコのように細長い真砂岳へ続く道は途中で山頂へ向かう道と巻き道に分かれている。この感じどっかで見た。白馬の杓子岳にどことなく似ている。別に真砂岳はスルーしてもよかったのだが、杓子岳にも行ったことだしせっかくなので踏んでいくことにする。

大走りへの分岐を過ぎていよいよ立山本体へ。おお、さすがにここから見上げる立山はイカつい。富士ノ折立へ登る急登は大きな段差も多くかなり手こずった。

富士ノ折立の山頂はスルーして大汝山へ向かう。大汝山には食事などの提供もしてくれる休憩所があるそうな。もうおなかペコペコだよ!!

大汝休憩所はなかなかに個性的な小屋だ。ヒッピーな内装にサイケな洋楽が静かに流れ、ファンキーなマスターが出迎えてくれる。う~んラヴ&ピース。

食事は大汝定食かカレーで悩むが、「ウインナー入りプラス100円」にひかれてカレーを注文。ジュウ~という小気味よい音と何とも言えない食欲をそそる香りにヨダレを垂らしながら待つこと数分、出てきたカレーはめっさ美味かった。ホント美味かった。

11時40分、立山最高峰・大汝山(3,015m)に登頂。山頂から真下を覗くとはるか下に黒部湖と黒部ダムが見えた。今日は後立山方面はずっと雲がかかっていたので黒部湖は見えないかと思っていたが、なかなかどうしてクッキリ見えるじゃないか。いつか行った黒部ダムからは、やはりはるか上方に立山が見えた。今日も多くの人がダムからこちらを見上げているに違いない。とりあえず手を振っておいた。

大汝山を後にして最後の目的地・雄山(3,003m)へ向かう。雄山には山頂に雄山神社の峰本社が置かれており、イザナギノミコトとタヂカラオノミコトの二柱を祀っている。鳥居横の祈祷受付所で500円の参拝料を支払って山頂へ。山頂の拝殿では無駄にイケメン&イケボイスのご神職が登拝者を出迎えてくれる。ひとしきり記念写真や風景写真を撮影し、ご神職のありがたいお話を聞き、祈祷を受け、お神酒をいただいて山頂を後にする。

雄山から一ノ越まではガレガレの急坂。立山というと観光客がジーパンにスニーカーで登るというイメージがあったのだが、なかなかどうして険しいじゃないか。

逆に一ノ越から室堂まではそれまでと打って変わって石畳のすこぶる歩きやすい道。距離も標高差もそれなりにあるはずなのにグングン進む。

15時、室堂に戻ってくる。一昨日は雨で全然景色がわからなかったが、こんなにのどかで素晴らしい場所だったのか。ここを去ってしまうのが惜しい。室堂と立山の景観を目に焼き付けてこの美しい場所を後にする。

下山後は宇奈月温泉に宿泊する。宿のミスで予約が取れていないというハプニングもありながらも無事に泊まることができた。

翌日、大阪に帰るまで午前中いっぱいは時間的に余裕があり、せっかく宇奈月に来たんだからと黒部峡谷鉄道に乗車することにする。

トロッコ列車なにこれ超楽しい。黒部峡谷の美しい景色を眺めながらガタゴト揺られること約20分、黒薙駅に到着。終点の欅平まで往復するのはキビしいのでここで下車することにする。

帰りの列車が来るまで1時間ちょいあるらしい。せっかくなので黒薙温泉まで行ってみることにする。駅からアップダウンの激しい細い道を15分ほど歩けば黒薙温泉に到着。まさに秘湯だ。

川原にある混浴露天風呂。されども特にムフフな状況なども特になく、フツーに貸切状態。悔しいので泳いだった。

追記:剱岳別山尾根核心部の様子

hiruneri

hiruneri

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する