記録ID: 988741

全員に公開

無雪期ピークハント/縦走

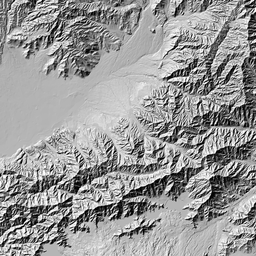

甲斐駒・北岳

白亜のオブジェ//南アルプス離山(フィナーレはオベリスク)

2016年10月22日(土) [日帰り]

- GPS

- --:--

- 距離

- 15.1km

- 登り

- 2,025m

- 下り

- 2,025m

コースタイム

日帰り

- 山行

- 9:09

- 休憩

- 1:43

- 合計

- 10:52

6:10

57分

精進ヶ滝駐車場(スタート地点)

7:07

42分

1499m

7:49

7:55

83分

熊小屋(1899m)

9:18

9:25

9分

第五高点

9:34

16分

45のコル

9:50

9:53

14分

第四高点

10:07

10:11

12分

34のコル

10:23

14分

23のコル

10:37

10:40

4分

12のコル

10:44

10:47

21分

第一高点

11:08

11:12

27分

離山

11:39

19分

ミツクチ沢の大滝直近のコル(2250m)

11:58

12:18

54分

地蔵ケ岳への尾根上(標高2350m)

13:12

13:22

32分

地蔵ケ岳北側の2700m台地

13:54

14:18

18分

地蔵ケ岳(オベリスク直下)

14:36

14:48

39分

鳳凰小屋

15:27

15:34

39分

燕頭山

16:13

49分

西ノ平

17:02

精進ヶ滝駐車場(ゴール地点)

西ノ平から砂利道を下りゲートをくぐって舗装林道に出たのち、右手の御座石方面へ向かってしまい20分以上ロス。西ノ平からの道は、地理院地形図では県営林道から精進ヶ滝へ直接向かう林道(通行止め)に一旦出ることになっているが、現在の砂利道は地形図破線通りではなく、改修されて直接県営林道の精進ヶ滝、御座石線に出るため、注意が必要。

http://www.pref.yamanashi.jp/rindoujyouhou/

地図ルートは手書きです。

http://www.pref.yamanashi.jp/rindoujyouhou/

地図ルートは手書きです。

| 天候 | 晴れのち曇り |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2016年10月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

自家用車

|

| コース状況/ 危険箇所等 |

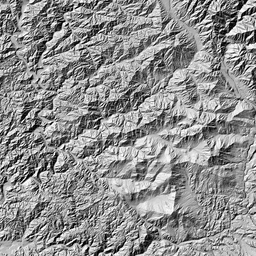

スタートの尾根取付きから地蔵ケ岳まで全体にわたり危険個所が点在。登山道は無く、藪岩に十分な経験を積んだ登山者の領域です。 各ピークの名称は、過去の記録に記載されている呼称に倣っています。 熊小屋からの尾根と大武川一ノ沢左岸尾根が合流する標高2200m付近のピークを第五高点、以降明確なコルを境に第四から第一高点、地理院地形図に表記された2307mピークを離山としています。 |

写真

吊り橋を渡ってすぐに右折し、写真右端の尾根に取り付きます。この取り付きは昨年偵察済み。偵察時は、尾根の最低鞍部から取り付く予定でしたが、今日はちょっと手前からショートカットして主尾根に上がりました。

第五高点の先はちょっとした岩稜になっています。過去のいくつかの記録では、本写真のように傾斜60~70度のスラブに走る狭いバンドを斜め下っています。落ち葉が載って滑りやすそうです。

岩稜はこんな感じ。10mほど進んでみると末端は2m程の段差となっています。周りは切れ落ちていますが、木々もあり段差下は50cm程のバンドになっていて着地可能。クライムダウンしました。私にとってはこの方が安全確実でした。

傾斜50~60度ほどの急斜面に散らばるバンドを繋ぎながら斜め下っていきます。適当に踏まれています。途中、こうした斜面を下るのを嫌って、岩場左側のチムニー状から下った個所があったのですが、岩が風化していたせいもあり、ザックを背負ってはかなり厳しかった。

怪しいバンドを左側の34のコルに向けて下っていく。だいぶ右寄り=西寄り(進むべき方向は南西)に降りたため、落ち葉の載った激悪のスラブをトラバースする羽目に(この写真撮影点より手前)。

34のコルから第四高点側を振り返る。

左のルンゼ状が前記の写真を撮影した位置。実際に下ってきたのは右側影になったチムニー状。皆さんここはラペルされていますが、高さ2,3mで下地が砂ザレだったためクライムダウンしました。ただし岩の風化が尋常ではなく、ラペルをお勧めします。

左のルンゼ状が前記の写真を撮影した位置。実際に下ってきたのは右側影になったチムニー状。皆さんここはラペルされていますが、高さ2,3mで下地が砂ザレだったためクライムダウンしました。ただし岩の風化が尋常ではなく、ラペルをお勧めします。

23のコルから進むべきルンゼ。

今きた方向と反対側の西側へ6,7mほど、ザレた急斜面ルンゼを下降します。基本ラペルですが、ここも大木左側からロープなしで下りました。下に見える岩穴近くが非常にいやらしかった。ちなみにこの下りで滑落すると岩穴に吸い込まれること確実です。数mの深さがあったので這い上がってこれそうもないです。

今きた方向と反対側の西側へ6,7mほど、ザレた急斜面ルンゼを下降します。基本ラペルですが、ここも大木左側からロープなしで下りました。下に見える岩穴近くが非常にいやらしかった。ちなみにこの下りで滑落すると岩穴に吸い込まれること確実です。数mの深さがあったので這い上がってこれそうもないです。

右下にミツクチ沢の滝の落ち口が見えます。地蔵へのルートを、2700m台地へ続く尾根とするか、ミツクチ沢を詰めるか判断のしどころです。なお2700m台地を露岩ピークと表現している方もあり。

尾根筋の踏跡を追えば、地蔵へ続く尾根へ自然と導かれます。その踏跡がはっきり続いていました。藪もなくすっきりしているため、ミツクチ沢を行かずに尾根コースを登ることにしました。2700m台地にも行ってみたかったので、ちょうど良し。

離山周辺は藪が若干うるさくこの先の行程が心配されましたが、尾根へ入ると藪が予想外に薄く、今日中に下山できると確信、のんびり昼飯にしました。昼飯を食べて少し登った地点から振り返ると離山と熊小屋が見えていました。

オベリスク西側の肩に到着です。

疲れが出てきていたため今日はオベリスクへ登るのはやめるつもりだったのですが、青空に映える岩塔を見た途端、スイッチが入ってしまった。。。

今回、上部鎖を使えず、完全なフリーソロになってしまいました(エイドなしで5.7ですね)。これをクライムダウンしなければならないのですが、ジャミングとステミングで登る快適さにそんな心配は吹っ飛んでました。

疲れが出てきていたため今日はオベリスクへ登るのはやめるつもりだったのですが、青空に映える岩塔を見た途端、スイッチが入ってしまった。。。

今回、上部鎖を使えず、完全なフリーソロになってしまいました(エイドなしで5.7ですね)。これをクライムダウンしなければならないのですが、ジャミングとステミングで登る快適さにそんな心配は吹っ飛んでました。

西ノ平へ到着。あとは車道を下るのみ。

なんとこの先、舗装車道へ出たところで間違って右折、御座石方面へ行ってしまった。20分以上ロス、こんな車道で地形図とコンパスを使う羽目になるなんて大まぬけ。最後まで気を抜いたらあきません(地形図に現状の砂利道が反映されていない)。

なんとこの先、舗装車道へ出たところで間違って右折、御座石方面へ行ってしまった。20分以上ロス、こんな車道で地形図とコンパスを使う羽目になるなんて大まぬけ。最後まで気を抜いたらあきません(地形図に現状の砂利道が反映されていない)。

装備

| 個人装備 |

ビバークを考慮した一般的な登山装備

ヘルメット

スリング&カラビナ数セット

ハーネス

ロープ(30m)

ただしいずれの登攀装備も今回は使用せず。

|

|---|

感想

数年前から気になっていた離山。知り合いの山屋は冬期敗退しているし、ネット情報では無積雪期でも結構悪く手応えありそう。しかもいつも自宅から見えていて気にはなるのですが、展望を楽しむ山でも無いため、天気が良い日はほかの山へ行ってしまうし、雨上がりは藪山を避けたいなどと理由をつけ、ずっと後回しになっていました。

今回、出発直前まで天気状況を確認してからの遅めな出発、かつ陽の短い季節だったため、日帰り周回してくるのはちょっと無理かなと考えていました。ロープなどを詰め込んだザックは11kg以上あり、ペースアップは望めそうもない。第五高点を9時半、離山山頂を11時半をリミットとしてスタートしました。結果は計画を若干上回るペースで進み、何とか日没前に周回して下山できました。

離山の難しさは、風化した岩(花崗岩)とそのザレに起因する不安定さにあると感じました。第五高点から第一高点までは気の抜ける箇所は無し。今回はロープなどを使用することはありませんでしたが、ルート状況が変わることが十分に考えられる状況でしたので、ロープの携行は必須だと思います。

一番気になっていた"第一高点南側に広がる白ザレオブジェ地帯"(山頂を踏むよりもここへ行ってみたかった)、"地蔵ヶ岳の北側に存在する巨岩が点在する台地"の二か所とも訪れることができ、とても充実した山行でした。これで自宅からこの山を眺めても、「いつかは」と思わずすっきりとした気持ちで過ごせそうです。

コメント

この記録に関連する登山ルート

この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。

ルートを登録する

ぽちにーさん

ぽちにーさん

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

pochi23さんヤマレコでは、はじめましてですね。

離山のレコを調べていたら、全てフリーでこなしてて、このルートを普通に日帰りしてるのでこの人はすごいなぁ

納得です。

天気が良ければ今月の週末に予定してるので、参考にさせてもらいます。

ちなみに私の正体は、ポチさんもよく知ってる元開拓クライマーです。

qwgさん、こんにちは。

そうなんです、私の正体は

qwgさんのことは以前から分かっていました。もうひとかた、似た方もいらっしゃるようですが。

もう雪の影響は無いようですね。岩についてはqwgさんなら全く問題ないので、ザレでのスリップさえ気を付ければサクッと登って来れると思います。もし地蔵まで行かれるのなら若干雪が残っているかもしれませんが、厳しい箇所は無いです。

qwgさんのレコ参照させてもらっていることもありますので、またよろしくお願いします。

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する