【安全登山の広場①】

【安全登山の広場①】

6時54分、JR土樽駅に近い「安全登山の広場」に到着します。駐車スペースは20台ほどです。トイレはありませんが、すぐそばに水場があります。この日駐車していたのは私だけでした。

2

2

5/24 6:54

【安全登山の広場①】

6時54分、JR土樽駅に近い「安全登山の広場」に到着します。駐車スペースは20台ほどです。トイレはありませんが、すぐそばに水場があります。この日駐車していたのは私だけでした。

【安全登山の広場②】

【安全登山の広場②】

谷川連峰登山道整備に尽力された「ヒゲさん」こと高波吾策氏の立派な胸像があります。ここは越後側からの谷川連峰登山の起点となる場所です。

2

2

5/24 6:54

【安全登山の広場②】

谷川連峰登山道整備に尽力された「ヒゲさん」こと高波吾策氏の立派な胸像があります。ここは越後側からの谷川連峰登山の起点となる場所です。

【万太郎山登山口へ向かう】

【万太郎山登山口へ向かう】

7時03分、支度を整えてから歩き始めます。まずは車道をしばらく歩いて「吾策新道」登山口へ向かいます。

0

0

5/24 7:03

【万太郎山登山口へ向かう】

7時03分、支度を整えてから歩き始めます。まずは車道をしばらく歩いて「吾策新道」登山口へ向かいます。

タニウツギを眺めながら、舗装道路を歩きます(^^)

タニウツギを眺めながら、舗装道路を歩きます(^^)

関越自動車道をくぐった先に、少しだけ砂利道区間があります。

9

9

5/24 7:12

タニウツギを眺めながら、舗装道路を歩きます(^^)

関越自動車道をくぐった先に、少しだけ砂利道区間があります。

【吾策新道駐車場に到着】

【吾策新道駐車場に到着】

7時35分、吾策新道の駐車場に到着です。駐車スペースは10台程度です。この奥には舗装道路が続いていますが、大きな石が置かれて車が入れないようにしてありました。

2

2

5/24 7:35

【吾策新道駐車場に到着】

7時35分、吾策新道の駐車場に到着です。駐車スペースは10台程度です。この奥には舗装道路が続いていますが、大きな石が置かれて車が入れないようにしてありました。

「安全登山の広場」からこの吾策新道駐車場まで、徒歩で30分ほどでした。駐車場の奥へと歩き続けます。

「安全登山の広場」からこの吾策新道駐車場まで、徒歩で30分ほどでした。駐車場の奥へと歩き続けます。

0

0

5/24 7:36

「安全登山の広場」からこの吾策新道駐車場まで、徒歩で30分ほどでした。駐車場の奥へと歩き続けます。

【万太郎山・登山口】

【万太郎山・登山口】

7時40分、舗装道路を歩いていると、右側に登山口を示す道標が出てきました。ここから登山開始です。標高差1350mを一気にかせぐダイナミックなコースです!

0

0

5/24 7:40

【万太郎山・登山口】

7時40分、舗装道路を歩いていると、右側に登山口を示す道標が出てきました。ここから登山開始です。標高差1350mを一気にかせぐダイナミックなコースです!

最初はブナと杉の混合林です。わりと急登です。

最初はブナと杉の混合林です。わりと急登です。

0

0

5/24 7:45

最初はブナと杉の混合林です。わりと急登です。

登山道の様子はこんな感じ。日陰で湿り気がありますが、まあ普通です(^^;)

登山道の様子はこんな感じ。日陰で湿り気がありますが、まあ普通です(^^;)

4

4

5/24 7:45

登山道の様子はこんな感じ。日陰で湿り気がありますが、まあ普通です(^^;)

ほぼ視界が利かない登山道を黙々と歩き続けます。誰にも会いません。

ほぼ視界が利かない登山道を黙々と歩き続けます。誰にも会いません。

0

0

5/24 8:01

ほぼ視界が利かない登山道を黙々と歩き続けます。誰にも会いません。

【序盤・ガマンの時間】

【序盤・ガマンの時間】

「何ぁ~んにも見えない…」

万太郎山の序盤はガマンの時間です(*_*)

2

2

5/24 7:49

【序盤・ガマンの時間】

「何ぁ~んにも見えない…」

万太郎山の序盤はガマンの時間です(*_*)

「おぉ、タムシバが咲いてますね♪」我慢の登山が続いていますが、花が咲いていることが唯一の救いです。

「おぉ、タムシバが咲いてますね♪」我慢の登山が続いていますが、花が咲いていることが唯一の救いです。

23

23

5/24 8:10

「おぉ、タムシバが咲いてますね♪」我慢の登山が続いていますが、花が咲いていることが唯一の救いです。

8時24分、「舟窪(ふなくぼ)」の手前まで来ると、雪道が始まります。

8時24分、「舟窪(ふなくぼ)」の手前まで来ると、雪道が始まります。

0

0

5/24 8:24

8時24分、「舟窪(ふなくぼ)」の手前まで来ると、雪道が始まります。

雪面はコチコチに堅くなっています。トレースはありません。ツボ足のままキックステップで登り続けます。

雪面はコチコチに堅くなっています。トレースはありません。ツボ足のままキックステップで登り続けます。

3

3

5/24 8:27

雪面はコチコチに堅くなっています。トレースはありません。ツボ足のままキックステップで登り続けます。

【舟窪・ルートミス①】

【舟窪・ルートミス①】

残雪のせいでしょうか。いつの間にかルートを見失い、ヤブの急斜面を登る羽目になります。「あちゃー、どこでどう間違えたんだろう…」

2

2

5/24 8:34

【舟窪・ルートミス①】

残雪のせいでしょうか。いつの間にかルートを見失い、ヤブの急斜面を登る羽目になります。「あちゃー、どこでどう間違えたんだろう…」

【舟窪・ルートミス②】

【舟窪・ルートミス②】

GPSで確認すると、夏道とはやや外れたルートを歩いていることが分かりました。何とか夏道の方へ修正しようとすると、嫌らしい雪のトラバースにぶつかり、ここで軽アイゼンを履きました。

5

5

5/24 8:40

【舟窪・ルートミス②】

GPSで確認すると、夏道とはやや外れたルートを歩いていることが分かりました。何とか夏道の方へ修正しようとすると、嫌らしい雪のトラバースにぶつかり、ここで軽アイゼンを履きました。

【舟窪・ルートミス③】

【舟窪・ルートミス③】

固くなった雪面のトラバース、そして木の枝をつかんでの急斜面の登りで、時間と体力を奪われます。

1

1

5/24 8:46

【舟窪・ルートミス③】

固くなった雪面のトラバース、そして木の枝をつかんでの急斜面の登りで、時間と体力を奪われます。

【舟窪手前・要注意①】

【舟窪手前・要注意①】

8時50分、ようやく夏道に戻りました。とは言いましても、なかなかの急登が続き…

1

1

5/24 8:50

【舟窪手前・要注意①】

8時50分、ようやく夏道に戻りました。とは言いましても、なかなかの急登が続き…

【舟窪手前・要注意②】

【舟窪手前・要注意②】

そしてヒザ上までの踏み抜きです。まったく踏んだり蹴ったりです(*_*)

5

5

5/24 8:53

【舟窪手前・要注意②】

そしてヒザ上までの踏み抜きです。まったく踏んだり蹴ったりです(*_*)

【舟窪手前・要注意③】

【舟窪手前・要注意③】

後方を振り返ります。ご覧下さい、GPSによるとこんなトラバースが夏道なのです。「う~ん、もしGPSとアイゼンが無かったら敗退するとこだった…」

10

10

5/24 8:57

【舟窪手前・要注意③】

後方を振り返ります。ご覧下さい、GPSによるとこんなトラバースが夏道なのです。「う~ん、もしGPSとアイゼンが無かったら敗退するとこだった…」

やれやれ、どうにか困難な場所をパスできたようです。イワウチワを見ながら、少し落ち着きます(^^)

やれやれ、どうにか困難な場所をパスできたようです。イワウチワを見ながら、少し落ち着きます(^^)

34

34

5/24 8:59

やれやれ、どうにか困難な場所をパスできたようです。イワウチワを見ながら、少し落ち着きます(^^)

【舟窪を通過】

【舟窪を通過】

9時00分、無事に「舟窪(1300m)」を通過します。登山口からはここまで1時間20分で、想定したよりも時間がかかりました。先ほどのルートミスのせいです。

1

1

5/24 9:00

【舟窪を通過】

9時00分、無事に「舟窪(1300m)」を通過します。登山口からはここまで1時間20分で、想定したよりも時間がかかりました。先ほどのルートミスのせいです。

「舟窪」からは新緑の爽やかなブナ林を歩きます。この先で雪道も終わりました。アイゼンをはずします。

「舟窪」からは新緑の爽やかなブナ林を歩きます。この先で雪道も終わりました。アイゼンをはずします。

3

3

5/24 9:01

「舟窪」からは新緑の爽やかなブナ林を歩きます。この先で雪道も終わりました。アイゼンをはずします。

雲が晴れてきましたね…

雲が晴れてきましたね…

2

2

5/24 9:02

雲が晴れてきましたね…

「舟窪」からは稜線上、ゆるやかな斜面を登ると徐々に視界が開けてきます。ガマンの時間もようやく終わりです(^^)

「舟窪」からは稜線上、ゆるやかな斜面を登ると徐々に視界が開けてきます。ガマンの時間もようやく終わりです(^^)

2

2

5/24 9:11

「舟窪」からは稜線上、ゆるやかな斜面を登ると徐々に視界が開けてきます。ガマンの時間もようやく終わりです(^^)

右手側、奥に『仙ノ倉山(2026.2m)』が見えてきました。

右手側、奥に『仙ノ倉山(2026.2m)』が見えてきました。

7

7

5/24 9:13

右手側、奥に『仙ノ倉山(2026.2m)』が見えてきました。

樹林帯を抜けて稜線に出ました。岩混じりのやせ尾根が始まります。すぐ先で小ピーク「P1450」、その先「大ベタテノ頭」を通過します。

樹林帯を抜けて稜線に出ました。岩混じりのやせ尾根が始まります。すぐ先で小ピーク「P1450」、その先「大ベタテノ頭」を通過します。

1

1

5/24 9:18

樹林帯を抜けて稜線に出ました。岩混じりのやせ尾根が始まります。すぐ先で小ピーク「P1450」、その先「大ベタテノ頭」を通過します。

【ようやく展望が開ける】

【ようやく展望が開ける】

ここでようやく展望が開けました。まだ遠目の風景になるのですが、岩の上に上がって周りを見回してみます。

2

2

5/24 9:19

【ようやく展望が開ける】

ここでようやく展望が開けました。まだ遠目の風景になるのですが、岩の上に上がって周りを見回してみます。

●

●

*9時19分・高度1450m付近

こちらは南の方角。中央のピークが『万太郎山(1954.1m)』です。

18

18

5/24 9:19

●

*9時19分・高度1450m付近

こちらは南の方角。中央のピークが『万太郎山(1954.1m)』です。

●●

●●

*右のピーク、主脈となる稜線上に『エビス大黒ノ頭(1888m)』が見えます。

2

2

5/24 9:19

●●

*右のピーク、主脈となる稜線上に『エビス大黒ノ頭(1888m)』が見えます。

●●●

●●●

*左のピークが谷川連峰最高峰『仙ノ倉山(2026.2m)』、中央の奥にちょこんと『平標山(1983.7m)』が顔を覗かせています。

26

26

5/24 9:19

●●●

*左のピークが谷川連峰最高峰『仙ノ倉山(2026.2m)』、中央の奥にちょこんと『平標山(1983.7m)』が顔を覗かせています。

●●●●

●●●●

*こちらは西の方角。左奥に白く平たいピーク『苗場山(2145.3m)』、手前は『日白山(1631m)』『タカマタギ(1529.2m)』などが連なる稜線だと思います。

8

8

5/24 9:19

●●●●

*こちらは西の方角。左奥に白く平たいピーク『苗場山(2145.3m)』、手前は『日白山(1631m)』『タカマタギ(1529.2m)』などが連なる稜線だと思います。

●

●

*9時21分・高度1450m付近

中央の奥に『巻機山(1967m)』、が見えます。

3

3

5/24 9:21

●

*9時21分・高度1450m付近

中央の奥に『巻機山(1967m)』、が見えます。

●●

●●

*中央の一番高いピーク『茂倉岳(1977.9m)』、そのすぐ右隣に一段低く見えるのが『一ノ倉岳(1974.2m)』…

10

10

5/24 9:21

●●

*中央の一番高いピーク『茂倉岳(1977.9m)』、そのすぐ右隣に一段低く見えるのが『一ノ倉岳(1974.2m)』…

●●●

●●●

*写真左端のピーク『谷川岳・トマノ耳(1963m)』、中央の少し左『オジカ沢ノ頭』…

2

2

5/24 9:21

●●●

*写真左端のピーク『谷川岳・トマノ耳(1963m)』、中央の少し左『オジカ沢ノ頭』…

●●●●

●●●●

*そして中央のピーク『万太郎山(1954.1m)』です。

5

5

5/24 9:21

●●●●

*そして中央のピーク『万太郎山(1954.1m)』です。

さて、痩せ岩場を進みます。左側は切れ落ちているため注意です…

さて、痩せ岩場を進みます。左側は切れ落ちているため注意です…

1

1

さて、痩せ岩場を進みます。左側は切れ落ちているため注意です…

このショウジョウバカマは「鮮やかなピンク色」をしていました♪

このショウジョウバカマは「鮮やかなピンク色」をしていました♪

18

18

5/24 9:26

このショウジョウバカマは「鮮やかなピンク色」をしていました♪

【大ベタテノ頭を通過】

【大ベタテノ頭を通過】

9時27分、「大ベタテノ頭(1470m)」を通過します。標柱がありませんので、どこがピークかは分かりません(^^;)

0

0

5/24 9:27

【大ベタテノ頭を通過】

9時27分、「大ベタテノ頭(1470m)」を通過します。標柱がありませんので、どこがピークかは分かりません(^^;)

「大ベタテノ頭」からは鞍部へと下り、傾斜のきつい岩混じりの道を登ることになります。

「大ベタテノ頭」からは鞍部へと下り、傾斜のきつい岩混じりの道を登ることになります。

1

1

5/24 9:31

「大ベタテノ頭」からは鞍部へと下り、傾斜のきつい岩混じりの道を登ることになります。

●

●

*大ベタテノ頭から鞍部へと下る途中、『万太郎山(1954.1m』の全体がよく見えました。

0

0

5/24 9:32

●

*大ベタテノ頭から鞍部へと下る途中、『万太郎山(1954.1m』の全体がよく見えました。

●●

●●

*左のピーク『オジカ沢ノ頭』、右のピーク『大障子ノ頭』になります。

0

0

5/24 9:32

●●

*左のピーク『オジカ沢ノ頭』、右のピーク『大障子ノ頭』になります。

●●●

●●●

*こちらが『万太郎山(1954.1m)』です。手前から尾根が左へと続き、中腹で右に折り返して山頂へ向かっています。その折り返した辺りが『井戸小屋沢ノ頭』です。

11

11

5/24 9:32

●●●

*こちらが『万太郎山(1954.1m)』です。手前から尾根が左へと続き、中腹で右に折り返して山頂へ向かっています。その折り返した辺りが『井戸小屋沢ノ頭』です。

●●●●

●●●●

0

0

5/24 9:32

●●●●

それにしても『万太郎山』、想像以上にハードだなぁ…

それにしても『万太郎山』、想像以上にハードだなぁ…

6

6

5/24 9:34

それにしても『万太郎山』、想像以上にハードだなぁ…

大ベタテノ頭から鞍部へと下る斜面では、タムシバが咲き誇っていました♪

大ベタテノ頭から鞍部へと下る斜面では、タムシバが咲き誇っていました♪

25

25

5/24 9:37

大ベタテノ頭から鞍部へと下る斜面では、タムシバが咲き誇っていました♪

タムシバ、そしてその奥に万太郎山。キレイでした~(^^)

タムシバ、そしてその奥に万太郎山。キレイでした~(^^)

5

5

5/24 9:36

タムシバ、そしてその奥に万太郎山。キレイでした~(^^)

さて、鞍部を越えるとそこから先はやや急峻な登りが始まります(*_*)

さて、鞍部を越えるとそこから先はやや急峻な登りが始まります(*_*)

0

0

5/24 9:45

さて、鞍部を越えるとそこから先はやや急峻な登りが始まります(*_*)

登山道の左「井戸小屋沢」側は切れ落ちています。注意しながら歩き続けます…

登山道の左「井戸小屋沢」側は切れ落ちています。注意しながら歩き続けます…

2

2

5/24 9:46

登山道の左「井戸小屋沢」側は切れ落ちています。注意しながら歩き続けます…

前方の様子です。ここから左に見えるガレ気味の急斜面を登りきったピークが『井戸小屋沢ノ頭』になります。そこからさらに右へ進み、『万太郎山』山頂を目指します。

前方の様子です。ここから左に見えるガレ気味の急斜面を登りきったピークが『井戸小屋沢ノ頭』になります。そこからさらに右へ進み、『万太郎山』山頂を目指します。

4

4

5/24 9:46

前方の様子です。ここから左に見えるガレ気味の急斜面を登りきったピークが『井戸小屋沢ノ頭』になります。そこからさらに右へ進み、『万太郎山』山頂を目指します。

【注意・ガレた斜面】

【注意・ガレた斜面】

『井戸小屋沢ノ頭』手前のガレた斜面です。ロープを手がかりにゆっくりと高度を上げていきます。

0

0

5/24 9:53

【注意・ガレた斜面】

『井戸小屋沢ノ頭』手前のガレた斜面です。ロープを手がかりにゆっくりと高度を上げていきます。

途中からはガレが無くなり、岩場の登りになります。

途中からはガレが無くなり、岩場の登りになります。

0

0

5/24 9:57

途中からはガレが無くなり、岩場の登りになります。

おや、これはムラサキヤシオでしょうか?あと少しで満開を迎えそうですね(^^)

おや、これはムラサキヤシオでしょうか?あと少しで満開を迎えそうですね(^^)

7

7

おや、これはムラサキヤシオでしょうか?あと少しで満開を迎えそうですね(^^)

イワカガミに励まされながら、慎重に登り続けます。

イワカガミに励まされながら、慎重に登り続けます。

15

15

5/24 9:56

イワカガミに励まされながら、慎重に登り続けます。

ようやく岩場を登り切り、そして後方を振り返ります。たどってきた尾根がよく見えました。「たいぶ歩きましたね…」

ようやく岩場を登り切り、そして後方を振り返ります。たどってきた尾根がよく見えました。「たいぶ歩きましたね…」

3

3

5/24 9:59

ようやく岩場を登り切り、そして後方を振り返ります。たどってきた尾根がよく見えました。「たいぶ歩きましたね…」

【井戸小屋沢ノ頭に到着】

【井戸小屋沢ノ頭に到着】

10時03分、「井戸小屋沢ノ頭」に到着です。目指す『万太郎山』がまた一段と大きくなりました。

3

3

5/24 10:03

【井戸小屋沢ノ頭に到着】

10時03分、「井戸小屋沢ノ頭」に到着です。目指す『万太郎山』がまた一段と大きくなりました。

●

●

*「井戸小屋沢ノ頭」にて『万太郎山』方面を見回します。奥に『茂倉岳』『谷川岳』が続く稜線が見えます。今日はあそこまで行くつもりですが、かなり遠いですね…(^^;)

7

7

5/24 10:04

●

*「井戸小屋沢ノ頭」にて『万太郎山』方面を見回します。奥に『茂倉岳』『谷川岳』が続く稜線が見えます。今日はあそこまで行くつもりですが、かなり遠いですね…(^^;)

●●

●●

*左のピーク『オジカ沢ノ頭』、中央のピーク『大障子ノ頭』です。

1

1

5/24 10:04

●●

*左のピーク『オジカ沢ノ頭』、中央のピーク『大障子ノ頭』です。

●●●

●●●

*『万太郎山(1954.1m)』です。実際のピークはギザギザの一番左端のさらに奥になります。ここからまだまだ岩稜歩きが続きそうです。

5

5

5/24 10:04

●●●

*『万太郎山(1954.1m)』です。実際のピークはギザギザの一番左端のさらに奥になります。ここからまだまだ岩稜歩きが続きそうです。

●●●●

●●●●

*ずっと奥に『苗場山(2145.3m)』が見えます。見える位置がずいぶん変わりましたね。

1

1

5/24 10:04

●●●●

*ずっと奥に『苗場山(2145.3m)』が見えます。見える位置がずいぶん変わりましたね。

「井戸小屋沢ノ頭」を示す標柱はだいぶ痛んでいました。

「井戸小屋沢ノ頭」を示す標柱はだいぶ痛んでいました。

1

1

5/24 10:05

「井戸小屋沢ノ頭」を示す標柱はだいぶ痛んでいました。

万太郎山登山口からこの「井戸小屋沢ノ頭」まで、およそ2時間25分でした。さて、進みます…

万太郎山登山口からこの「井戸小屋沢ノ頭」まで、およそ2時間25分でした。さて、進みます…

1

1

5/24 10:05

万太郎山登山口からこの「井戸小屋沢ノ頭」まで、およそ2時間25分でした。さて、進みます…

【注意・第2のガレ場】

【注意・第2のガレ場】

10時08分、「井戸小屋沢ノ頭」からすぐ先に、またもやガレ場が現れます。急斜面な上に小石がゴロゴロしていて、登るのに手こずりました(*_*)

0

0

5/24 10:08

【注意・第2のガレ場】

10時08分、「井戸小屋沢ノ頭」からすぐ先に、またもやガレ場が現れます。急斜面な上に小石がゴロゴロしていて、登るのに手こずりました(*_*)

ガレ場をパスして進むと、かわいらしいシラネアオイに出会えました~(^^)

ガレ場をパスして進むと、かわいらしいシラネアオイに出会えました~(^^)

28

28

5/24 10:14

ガレ場をパスして進むと、かわいらしいシラネアオイに出会えました~(^^)

【鋸歯のごとき岩峰群①】

【鋸歯のごとき岩峰群①】

10時24分、山頂直下の岩峰群への登りが始まりました。

1

1

5/24 10:24

【鋸歯のごとき岩峰群①】

10時24分、山頂直下の岩峰群への登りが始まりました。

【鋸歯のごとき岩峰群②】

【鋸歯のごとき岩峰群②】

この岩斜面は高度感があります。ですが、それほど長くは続きません。

1

1

5/24 10:25

【鋸歯のごとき岩峰群②】

この岩斜面は高度感があります。ですが、それほど長くは続きません。

【鋸歯のごとき岩峰群③】

【鋸歯のごとき岩峰群③】

両足の奥には『仙ノ倉山』が見えます。一歩一歩、慎重に足を運びます…

2

2

5/24 10:27

【鋸歯のごとき岩峰群③】

両足の奥には『仙ノ倉山』が見えます。一歩一歩、慎重に足を運びます…

そしてこの岩場に来てようやくシャクナゲに出会えました♪

そしてこの岩場に来てようやくシャクナゲに出会えました♪

31

31

5/24 10:33

そしてこの岩場に来てようやくシャクナゲに出会えました♪

●

●

*10時35分、岩峰に登り切ったところの様子です。こちらは後方、たったいま写真左下に見える登山道を登ってきました。

0

0

5/24 10:35

●

*10時35分、岩峰に登り切ったところの様子です。こちらは後方、たったいま写真左下に見える登山道を登ってきました。

●●

●●

*左手側には、この後で歩くことになる主脈の稜線が続いています。

2

2

5/24 10:35

●●

*左手側には、この後で歩くことになる主脈の稜線が続いています。

●●●

●●●

*こちらが進行方向です。ここから先は、いくつかの小ピークを右から巻いて進みます。

0

0

5/24 10:35

●●●

*こちらが進行方向です。ここから先は、いくつかの小ピークを右から巻いて進みます。

●●●●

●●●●

1

1

5/24 10:35

●●●●

ポツポツと咲いているシャクナゲを横目に見ながら、歩き続けます(^^)

ポツポツと咲いているシャクナゲを横目に見ながら、歩き続けます(^^)

3

3

5/24 10:37

ポツポツと咲いているシャクナゲを横目に見ながら、歩き続けます(^^)

前方、小ピークが並んでいる様子が分かります。3つのピークを越えたその先に、主脈縦走路の分岐点があります。

前方、小ピークが並んでいる様子が分かります。3つのピークを越えたその先に、主脈縦走路の分岐点があります。

1

1

5/24 10:38

前方、小ピークが並んでいる様子が分かります。3つのピークを越えたその先に、主脈縦走路の分岐点があります。

【マジでツライ…】

【マジでツライ…】

「ちょ、ちょっとタンマ…」小さなアップダウンを歩いていると、息が上がってきました。あの「舟窪」通過時のダメージが響いています(*_*)

2

2

5/24 10:44

【マジでツライ…】

「ちょ、ちょっとタンマ…」小さなアップダウンを歩いていると、息が上がってきました。あの「舟窪」通過時のダメージが響いています(*_*)

そして最後の登りがやって来ました。ここを登り切ると主脈縦走路の分岐点になります。「あそこに行ったら休もう…」

そして最後の登りがやって来ました。ここを登り切ると主脈縦走路の分岐点になります。「あそこに行ったら休もう…」

3

3

5/24 10:47

そして最後の登りがやって来ました。ここを登り切ると主脈縦走路の分岐点になります。「あそこに行ったら休もう…」

【主脈縦走路・分岐点①】

【主脈縦走路・分岐点①】

10時52分、ようやく「主脈縦走路・分岐点」に到着です!ちなみに万太郎山山頂は、ここから2~3分歩いたところにあります。おや、男女の2人組がいます。「こんにちは~!」

7

7

5/24 10:52

【主脈縦走路・分岐点①】

10時52分、ようやく「主脈縦走路・分岐点」に到着です!ちなみに万太郎山山頂は、ここから2~3分歩いたところにあります。おや、男女の2人組がいます。「こんにちは~!」

【主脈縦走路・分岐点②】

【主脈縦走路・分岐点②】

「こんにちは!」このトレランのお二人は『茂倉岳』『谷川岳』を経由し、これから『平標山』へ向かうとのことでした。「朝7時頃に茂倉岳登山口を出発して来たんですよ…」「え、何ですって!?」

16

16

5/24 10:53

【主脈縦走路・分岐点②】

「こんにちは!」このトレランのお二人は『茂倉岳』『谷川岳』を経由し、これから『平標山』へ向かうとのことでした。「朝7時頃に茂倉岳登山口を出発して来たんですよ…」「え、何ですって!?」

【主脈縦走路・分岐点③】

【主脈縦走路・分岐点③】

朝7時出発ということは、たった4時間弱でここまで来ているということになります。いや~、世の中には恐ろしい人がいるものです(*_*)「どうか、お気をつけて…!」

13

13

5/24 10:53

【主脈縦走路・分岐点③】

朝7時出発ということは、たった4時間弱でここまで来ているということになります。いや~、世の中には恐ろしい人がいるものです(*_*)「どうか、お気をつけて…!」

オレはこの『万太郎山』1つを登るだけで4時間もかかっている…。まったく、自信なくしちゃいますよ(;_;)

オレはこの『万太郎山』1つを登るだけで4時間もかかっている…。まったく、自信なくしちゃいますよ(;_;)

さて、周りを見回してみましょう。

1

1

5/24 10:56

オレはこの『万太郎山』1つを登るだけで4時間もかかっている…。まったく、自信なくしちゃいますよ(;_;)

さて、周りを見回してみましょう。

【分岐点からの展望①】

【分岐点からの展望①】

まずは北東の方角。左の手前に『足拍子岳(1408m)』の険しい岩尾根、中央の奥には白く『巻機山(1967m)』、左の奥に『平ヶ岳(2141m)』…

3

3

5/24 10:57

【分岐点からの展望①】

まずは北東の方角。左の手前に『足拍子岳(1408m)』の険しい岩尾根、中央の奥には白く『巻機山(1967m)』、左の奥に『平ヶ岳(2141m)』…

【分岐点からの展望②】

【分岐点からの展望②】

そこから右回転、東の方角。手前から谷川連峰の主脈となる縦走路が伸びています。左から『茂倉岳(1977.9m)』『一ノ倉岳(1974.2m)』、そして中央『谷川岳(1963m)』、右奥にうっすらと『武尊山(2158m)』…

12

12

5/24 10:57

【分岐点からの展望②】

そこから右回転、東の方角。手前から谷川連峰の主脈となる縦走路が伸びています。左から『茂倉岳(1977.9m)』『一ノ倉岳(1974.2m)』、そして中央『谷川岳(1963m)』、右奥にうっすらと『武尊山(2158m)』…

【分岐点からの展望③】

【分岐点からの展望③】

さらに右回転、南東の方角。左には俎嵓山稜からの稜線が『小出俣山(1749.1m)』へと続いています。

2

2

5/24 10:57

【分岐点からの展望③】

さらに右回転、南東の方角。左には俎嵓山稜からの稜線が『小出俣山(1749.1m)』へと続いています。

【分岐点からの展望④】

【分岐点からの展望④】

さらに右回転、南の方角。あのピークが『万太郎山(1954.1m)』となります。ピークはもう目の前です。

1

1

5/24 10:57

【分岐点からの展望④】

さらに右回転、南の方角。あのピークが『万太郎山(1954.1m)』となります。ピークはもう目の前です。

●

●

*さらに西から北の方角を見回しました。こちらは南西の方角。右の手前に見えるのが『エビス大黒ノ頭(1888m)』になります。

0

0

5/24 10:57

●

*さらに西から北の方角を見回しました。こちらは南西の方角。右の手前に見えるのが『エビス大黒ノ頭(1888m)』になります。

●●

●●

*こちらは西の方角。左端に『仙ノ倉山(2026.2m)』、ほぼ中央に『苗場山(2145.3m)』

2

2

5/24 10:57

●●

*こちらは西の方角。左端に『仙ノ倉山(2026.2m)』、ほぼ中央に『苗場山(2145.3m)』

●●●

●●●

*こちらは北の方角。手前にはたったいま歩いてきた「吾策新道」の尾根、その奥には『足拍子岳』などの峰々、さらに『飯士山(1111.5m)』なども見えます。

0

0

5/24 10:58

●●●

*こちらは北の方角。手前にはたったいま歩いてきた「吾策新道」の尾根、その奥には『足拍子岳』などの峰々、さらに『飯士山(1111.5m)』なども見えます。

●●●●

●●●●

*こちらは北東の方角。中央に『茂倉岳(1977.9m)』、すぐ右隣『一ノ倉岳(1974.2m)』、右端に『谷川岳(1963m)』です。

1

1

5/24 10:58

●●●●

*こちらは北東の方角。中央に『茂倉岳(1977.9m)』、すぐ右隣『一ノ倉岳(1974.2m)』、右端に『谷川岳(1963m)』です。

さてさて、休憩しましょうか♪

さてさて、休憩しましょうか♪

2

2

5/24 10:59

さてさて、休憩しましょうか♪

【分岐点・ランチタイム】

【分岐点・ランチタイム】

谷川岳が見える位置で、ドッコイショと…

3

3

5/24 10:59

【分岐点・ランチタイム】

谷川岳が見える位置で、ドッコイショと…

ビール(^^)

ビール(^^)

16

16

5/24 11:01

ビール(^^)

おつまみ

おつまみ

9

9

5/24 11:01

おつまみ

おにぎり

おにぎり

10

10

5/24 11:01

おにぎり

そして大好物のチョコ!

そして大好物のチョコ!

7

7

5/24 11:02

そして大好物のチョコ!

【まだまだ遠い…】

【まだまだ遠い…】

しかし、あの谷川岳までけっこう遠いよ。谷川岳のあと茂倉岳まで歩くわけだから、まだまだ時間がかかりそうスね…

12

12

5/24 11:03

【まだまだ遠い…】

しかし、あの谷川岳までけっこう遠いよ。谷川岳のあと茂倉岳まで歩くわけだから、まだまだ時間がかかりそうスね…

雲がポッカリ浮かんでる。

雲がポッカリ浮かんでる。

あぁ、なんかいいなぁ…

2

2

5/24 11:05

雲がポッカリ浮かんでる。

あぁ、なんかいいなぁ…

●

●

*おにぎりを食べながら、空を眺めました。

0

0

5/24 11:06

●

*おにぎりを食べながら、空を眺めました。

●●

●●

2

2

5/24 11:06

●●

●●●

●●●

*この時間、「空のブルー」と「雲&残雪のホワイト」が実にキレイでした♪

2

2

5/24 11:07

●●●

*この時間、「空のブルー」と「雲&残雪のホワイト」が実にキレイでした♪

●●●●

●●●●

0

0

5/24 11:07

●●●●

セルフで記念撮影。「疲れたけど、これから頑張って谷川岳まで行ってみるよ~!」

セルフで記念撮影。「疲れたけど、これから頑張って谷川岳まで行ってみるよ~!」

34

34

5/24 11:12

セルフで記念撮影。「疲れたけど、これから頑張って谷川岳まで行ってみるよ~!」

11時16分、休憩を終えて万太郎山ピークへ向かいます。

11時16分、休憩を終えて万太郎山ピークへ向かいます。

0

0

5/24 11:16

11時16分、休憩を終えて万太郎山ピークへ向かいます。

分岐点から万太郎山山頂へは、ほんの2~3分で着きます。左巻きに進みます。

分岐点から万太郎山山頂へは、ほんの2~3分で着きます。左巻きに進みます。

0

0

5/24 11:17

分岐点から万太郎山山頂へは、ほんの2~3分で着きます。左巻きに進みます。

この日、「分岐点→万太郎山山頂」区間にシャクナゲが一番多く咲いていました(^^)/

この日、「分岐点→万太郎山山頂」区間にシャクナゲが一番多く咲いていました(^^)/

9

9

5/24 11:17

この日、「分岐点→万太郎山山頂」区間にシャクナゲが一番多く咲いていました(^^)/

【万太郎山・山頂到着】

【万太郎山・山頂到着】

11時19分、あっという間に『万太郎山(1954.1m)』山頂に到着です!

3

3

5/24 11:19

【万太郎山・山頂到着】

11時19分、あっという間に『万太郎山(1954.1m)』山頂に到着です!

三角点にタッチ

三角点にタッチ

9

9

5/24 11:23

三角点にタッチ

万太郎山山頂には、トレランの若い男性が休憩していました。『平標山』から走ってきたそうです。その男性としばらく会話を楽しみました。

万太郎山山頂には、トレランの若い男性が休憩していました。『平標山』から走ってきたそうです。その男性としばらく会話を楽しみました。

2

2

5/24 11:32

万太郎山山頂には、トレランの若い男性が休憩していました。『平標山』から走ってきたそうです。その男性としばらく会話を楽しみました。

さて、山頂の奥へ行き仙ノ倉山方面を見てみましょう。

さて、山頂の奥へ行き仙ノ倉山方面を見てみましょう。

0

0

5/24 11:27

さて、山頂の奥へ行き仙ノ倉山方面を見てみましょう。

【万太郎山からの展望①】

【万太郎山からの展望①】

まずは南の方角。写真の中心付近に見えるのが『小出俣山(1749.1m)』だと思います。

1

1

5/24 11:33

【万太郎山からの展望①】

まずは南の方角。写真の中心付近に見えるのが『小出俣山(1749.1m)』だと思います。

【万太郎山からの展望②】

【万太郎山からの展望②】

そこから右回転、南西の方角。左端から出た尾根が中心付近で左にカーブし、一番高くなった場所がおそらく『東俣ノ頭』…・

1

1

5/24 11:33

【万太郎山からの展望②】

そこから右回転、南西の方角。左端から出た尾根が中心付近で左にカーブし、一番高くなった場所がおそらく『東俣ノ頭』…・

【万太郎山からの展望③】

【万太郎山からの展望③】

さらに右回転、西の方角。左に見える鋭いピーク『エビス大黒ノ頭(1888m)』、右の一番高いピークが『仙ノ倉山(2026.2m)』…

5

5

5/24 11:33

【万太郎山からの展望③】

さらに右回転、西の方角。左に見える鋭いピーク『エビス大黒ノ頭(1888m)』、右の一番高いピークが『仙ノ倉山(2026.2m)』…

【万太郎山からの展望④】

【万太郎山からの展望④】

さらに右回転、北西の方角。左奥が『苗場山(2145.3m)』になります。

1

1

5/24 11:34

【万太郎山からの展望④】

さらに右回転、北西の方角。左奥が『苗場山(2145.3m)』になります。

仙ノ倉山

仙ノ倉山

ズーム写真1

0

0

5/24 11:34

仙ノ倉山

ズーム写真1

仙ノ倉山

仙ノ倉山

ズーム写真2

0

0

5/24 11:34

仙ノ倉山

ズーム写真2

仙ノ倉山

仙ノ倉山

ズーム写真3

4

4

5/24 11:34

仙ノ倉山

ズーム写真3

仙ノ倉山

仙ノ倉山

ズーム写真4

1

1

5/24 11:34

仙ノ倉山

ズーム写真4

【万太郎山とお別れ】

【万太郎山とお別れ】

11時34分、万太郎山を後にして『谷川岳』へと歩き始めます。

1

1

5/24 11:34

【万太郎山とお別れ】

11時34分、万太郎山を後にして『谷川岳』へと歩き始めます。

シャクナゲを見ながら先ほど休憩した「分岐点」まで戻り…

シャクナゲを見ながら先ほど休憩した「分岐点」まで戻り…

8

8

5/24 11:37

シャクナゲを見ながら先ほど休憩した「分岐点」まで戻り…

分岐点からは次のポイント『大障子ノ頭』へと向かいます。まずは標高差230mの鞍部へと下ります。

分岐点からは次のポイント『大障子ノ頭』へと向かいます。まずは標高差230mの鞍部へと下ります。

3

3

5/24 11:38

分岐点からは次のポイント『大障子ノ頭』へと向かいます。まずは標高差230mの鞍部へと下ります。

ハイマツですね。この下り斜面で多く見かけました。

ハイマツですね。この下り斜面で多く見かけました。

0

0

5/24 11:40

ハイマツですね。この下り斜面で多く見かけました。

男性2人とスライドです。この人たちも谷川岳から主脈を縦走して平標山に行くそうです。みんなすごいなぁ~

男性2人とスライドです。この人たちも谷川岳から主脈を縦走して平標山に行くそうです。みんなすごいなぁ~

9

9

5/24 11:39

男性2人とスライドです。この人たちも谷川岳から主脈を縦走して平標山に行くそうです。みんなすごいなぁ~

「万太郎山→大障子ノ頭」区間では、シャクナゲや…

「万太郎山→大障子ノ頭」区間では、シャクナゲや…

3

3

5/24 11:42

「万太郎山→大障子ノ頭」区間では、シャクナゲや…

ミヤマダイコンソウ

ミヤマダイコンソウ

7

7

5/24 11:45

ミヤマダイコンソウ

ミネザクラなどが咲いていました(^^)

ミネザクラなどが咲いていました(^^)

4

4

5/24 11:49

ミネザクラなどが咲いていました(^^)

【池の中の白い物体】

【池の中の白い物体】

「万太郎山→大障子ノ頭」区間の途中、右手側に池が見えました。笹原をかき分けて近くに行ってみると、池の中に何か白いものが見えました。「何だろう…」

1

1

5/24 11:57

【池の中の白い物体】

「万太郎山→大障子ノ頭」区間の途中、右手側に池が見えました。笹原をかき分けて近くに行ってみると、池の中に何か白いものが見えました。「何だろう…」

この白い物体はゼリー状でプルンとした感じです。きっと何かの生き物の卵ですね…。私はこういうの苦手です(^^;)

この白い物体はゼリー状でプルンとした感じです。きっと何かの生き物の卵ですね…。私はこういうの苦手です(^^;)

6

6

5/24 11:59

この白い物体はゼリー状でプルンとした感じです。きっと何かの生き物の卵ですね…。私はこういうの苦手です(^^;)

登山道に戻って歩き続けると、ハクサンイチゲの群落に出会いました♪

登山道に戻って歩き続けると、ハクサンイチゲの群落に出会いました♪

22

22

5/24 12:02

登山道に戻って歩き続けると、ハクサンイチゲの群落に出会いました♪

かわいいですね~(^^)

かわいいですね~(^^)

23

23

5/24 12:03

かわいいですね~(^^)

●

●

*12時09分、「万太郎山→大障子ノ頭」区間の鞍部周辺を歩いています。

0

0

5/24 12:09

●

*12時09分、「万太郎山→大障子ノ頭」区間の鞍部周辺を歩いています。

●●

●●

*前方に『大障子ノ頭(1800m)』が大きく見えてきました。荒々しい感じがします。

2

2

5/24 12:09

●●

*前方に『大障子ノ頭(1800m)』が大きく見えてきました。荒々しい感じがします。

●●●

●●●

*こちらが進行方向です。写真の左が「俎嵓」になります。

0

0

5/24 12:09

●●●

*こちらが進行方向です。写真の左が「俎嵓」になります。

●●●●

●●●●

0

0

5/24 12:09

●●●●

●

●

*同じく「万太郎山→大障子ノ頭」区間の鞍部周辺、右手側の様子を中心に見回します。こちらは後方の風景。左上のピークが『万太郎山(1954.1m)』です。

0

0

5/24 12:12

●

*同じく「万太郎山→大障子ノ頭」区間の鞍部周辺、右手側の様子を中心に見回します。こちらは後方の風景。左上のピークが『万太郎山(1954.1m)』です。

●●

●●

*右手側には笹原が広がっていますが、そこから一気に「大障子沢」へと切れ落ちています。

1

1

5/24 12:12

●●

*右手側には笹原が広がっていますが、そこから一気に「大障子沢」へと切れ落ちています。

●●●

●●●

*こちらがいま向かっている『大障子ノ頭』です。

0

0

5/24 12:12

●●●

*こちらがいま向かっている『大障子ノ頭』です。

●●●●

●●●●

*左のピークが「俎嵓」です。

0

0

5/24 12:12

●●●●

*左のピークが「俎嵓」です。

12時18分、『大障子ノ頭(1800m)』への登りが始まります。ゴツゴツした岩の斜面で、灌木や岩をつかみながらゆっくりと登りました。

12時18分、『大障子ノ頭(1800m)』への登りが始まります。ゴツゴツした岩の斜面で、灌木や岩をつかみながらゆっくりと登りました。

0

0

5/24 12:18

12時18分、『大障子ノ頭(1800m)』への登りが始まります。ゴツゴツした岩の斜面で、灌木や岩をつかみながらゆっくりと登りました。

そして岩峰を右巻きにして進み、ピークへと向かいます。

そして岩峰を右巻きにして進み、ピークへと向かいます。

0

0

5/24 12:23

そして岩峰を右巻きにして進み、ピークへと向かいます。

『大障子ノ頭』ピークの手前で、ハクサンコザクラに出会いました(*^_^*)

『大障子ノ頭』ピークの手前で、ハクサンコザクラに出会いました(*^_^*)

16

16

5/24 12:25

『大障子ノ頭』ピークの手前で、ハクサンコザクラに出会いました(*^_^*)

【大障子ノ頭に到着】

【大障子ノ頭に到着】

12時30分、『大障子ノ頭(1800m)』ピークに到着です。狭いピークにポツンと標柱だけが立っています。

1

1

5/24 12:30

【大障子ノ頭に到着】

12時30分、『大障子ノ頭(1800m)』ピークに到着です。狭いピークにポツンと標柱だけが立っています。

【大障子ノ頭・後方の風景①】

【大障子ノ頭・後方の風景①】

『大障子ノ頭』から後方「万太郎山方面」を見回しました。

2

2

5/24 12:32

【大障子ノ頭・後方の風景①】

『大障子ノ頭』から後方「万太郎山方面」を見回しました。

【大障子ノ頭・後方の風景②】

【大障子ノ頭・後方の風景②】

右端のピークが『東俣ノ頭』で、ほぼ中央のひょっこり出ているのが「P1807」ではないかと思います。

1

1

5/24 12:32

【大障子ノ頭・後方の風景②】

右端のピークが『東俣ノ頭』で、ほぼ中央のひょっこり出ているのが「P1807」ではないかと思います。

【大障子ノ頭・後方の風景③】

【大障子ノ頭・後方の風景③】

こちらが『万太郎山(1954.1m)』になります。「吾策新道」から見た様子よりも、こちらから見た山容のほうが私は好きです。

3

3

5/24 12:32

【大障子ノ頭・後方の風景③】

こちらが『万太郎山(1954.1m)』になります。「吾策新道」から見た様子よりも、こちらから見た山容のほうが私は好きです。

【大障子ノ頭・後方の風景④】

【大障子ノ頭・後方の風景④】

写真の左端を見ますと、万太郎山の山頂直下にあった「岩峰群」の様子が分かります。

1

1

5/24 12:32

【大障子ノ頭・後方の風景④】

写真の左端を見ますと、万太郎山の山頂直下にあった「岩峰群」の様子が分かります。

【大障子ノ頭から進行方向①】

【大障子ノ頭から進行方向①】

さらにこれから向かう谷川岳方面を眺めます。まずは北東の方角。中央に『茂倉岳(1977.9m)』、その右に『一ノ倉岳(1974.2m)』…

4

4

5/24 12:43

【大障子ノ頭から進行方向①】

さらにこれから向かう谷川岳方面を眺めます。まずは北東の方角。中央に『茂倉岳(1977.9m)』、その右に『一ノ倉岳(1974.2m)』…

【大障子ノ頭から進行方向②】

【大障子ノ頭から進行方向②】

そこから右回転、東の方角。これからさらに稜線を歩き続けます。中央のピークが『オジカ沢ノ頭』、その左奥に『谷川岳(1963m)』…

3

3

5/24 12:43

【大障子ノ頭から進行方向②】

そこから右回転、東の方角。これからさらに稜線を歩き続けます。中央のピークが『オジカ沢ノ頭』、その左奥に『谷川岳(1963m)』…

【大障子ノ頭から進行方向③】

【大障子ノ頭から進行方向③】

さらに右回転、南東の方角。左のピーク『俎嵓(1761m)』、そこから右へ『川棚ノ頭(1845.7m)』『本谷ノ頭(1696m)』が続いています。

5

5

5/24 12:43

【大障子ノ頭から進行方向③】

さらに右回転、南東の方角。左のピーク『俎嵓(1761m)』、そこから右へ『川棚ノ頭(1845.7m)』『本谷ノ頭(1696m)』が続いています。

【大障子ノ頭から進行方向④】

【大障子ノ頭から進行方向④】

さらに右回転、南の方角。こちらは『小出俣山(1749.1m)』や『三尾根岳』などです。

2

2

5/24 12:43

【大障子ノ頭から進行方向④】

さらに右回転、南の方角。こちらは『小出俣山(1749.1m)』や『三尾根岳』などです。

さて、この『大障子ノ頭(1800m)』からは下って「大障子避難小屋(1675m)」『小障子ノ頭』を経由し、『オジカ沢ノ頭(1890m)』を目指します。

さて、この『大障子ノ頭(1800m)』からは下って「大障子避難小屋(1675m)」『小障子ノ頭』を経由し、『オジカ沢ノ頭(1890m)』を目指します。

1

1

5/24 12:44

さて、この『大障子ノ頭(1800m)』からは下って「大障子避難小屋(1675m)」『小障子ノ頭』を経由し、『オジカ沢ノ頭(1890m)』を目指します。

空を仰ぎます。「この先、まだまだアップダウンがあるな…」

空を仰ぎます。「この先、まだまだアップダウンがあるな…」

1

1

5/24 12:46

空を仰ぎます。「この先、まだまだアップダウンがあるな…」

この花は何でしょう?サラサドウダン?

この花は何でしょう?サラサドウダン?

0

0

5/24 12:50

この花は何でしょう?サラサドウダン?

ミツバノバイカオウレンは、この辺りにだけ見かけました♪

ミツバノバイカオウレンは、この辺りにだけ見かけました♪

7

7

5/24 12:37

ミツバノバイカオウレンは、この辺りにだけ見かけました♪

眼下に「大障子避難小屋」が見えてきました。鞍部の少し手前にあります。登山道は歩きやすいです。

眼下に「大障子避難小屋」が見えてきました。鞍部の少し手前にあります。登山道は歩きやすいです。

3

3

5/24 12:55

眼下に「大障子避難小屋」が見えてきました。鞍部の少し手前にあります。登山道は歩きやすいです。

【大障子避難小屋を通過】

【大障子避難小屋を通過】

12時56分、「大障子避難小屋(1700m)を通過します。築年は1992年、収容人数10人です。水場は小屋前方20mから左へ下った沢水(往復20分)。トイレ無し。

1

1

5/24 12:56

【大障子避難小屋を通過】

12時56分、「大障子避難小屋(1700m)を通過します。築年は1992年、収容人数10人です。水場は小屋前方20mから左へ下った沢水(往復20分)。トイレ無し。

「大障子避難小屋」からは少し下った後、手前の小ピークの向こうが『小障子ノ頭』となります。

「大障子避難小屋」からは少し下った後、手前の小ピークの向こうが『小障子ノ頭』となります。

0

0

5/24 12:57

「大障子避難小屋」からは少し下った後、手前の小ピークの向こうが『小障子ノ頭』となります。

ミヤマダイコンソウを眺めながら、斜面を登ります…

ミヤマダイコンソウを眺めながら、斜面を登ります…

2

2

5/24 12:59

ミヤマダイコンソウを眺めながら、斜面を登ります…

●

●

*13時01分、「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間の小ピークから、後方を振り返りました。

1

1

5/24 13:02

●

*13時01分、「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間の小ピークから、後方を振り返りました。

●●

●●

1

1

5/24 13:02

●●

●●●

●●●

*中央に『大障子ノ頭(1800m)』のピーク、そこから登山道が続いて中腹に「大障子避難小屋(1700m)」が見えます。

5

5

5/24 13:02

●●●

*中央に『大障子ノ頭(1800m)』のピーク、そこから登山道が続いて中腹に「大障子避難小屋(1700m)」が見えます。

●●●●

●●●●

1

1

5/24 13:02

●●●●

ゆるいアップダウンの中、気持ちのいい笹原を歩きます。『小障子ノ頭』ピークまであと少しです。

ゆるいアップダウンの中、気持ちのいい笹原を歩きます。『小障子ノ頭』ピークまであと少しです。

0

0

5/24 13:08

ゆるいアップダウンの中、気持ちのいい笹原を歩きます。『小障子ノ頭』ピークまであと少しです。

「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間でも、またハクサンイチゲの群落に出会いました(^^)

「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間でも、またハクサンイチゲの群落に出会いました(^^)

11

11

5/24 13:11

「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間でも、またハクサンイチゲの群落に出会いました(^^)

【小障子ノ頭に到着】

【小障子ノ頭に到着】

13時14分、『小障子ノ頭』に到着しました。特に何もありません。そのまま通過します。

0

0

5/24 13:14

【小障子ノ頭に到着】

13時14分、『小障子ノ頭』に到着しました。特に何もありません。そのまま通過します。

『小障子ノ頭』からは少し下ってから『オジカ沢ノ頭』へのややツライ登りとなります。ずっとアップダウンが続いているため、足取りもしだいに重くなってきています(>_<)

『小障子ノ頭』からは少し下ってから『オジカ沢ノ頭』へのややツライ登りとなります。ずっとアップダウンが続いているため、足取りもしだいに重くなってきています(>_<)

0

0

5/24 13:15

『小障子ノ頭』からは少し下ってから『オジカ沢ノ頭』へのややツライ登りとなります。ずっとアップダウンが続いているため、足取りもしだいに重くなってきています(>_<)

●

●

*13時16分、「小障子ノ頭→オジカ沢ノ頭」区間を歩いています。

1

1

5/24 13:16

●

*13時16分、「小障子ノ頭→オジカ沢ノ頭」区間を歩いています。

●●

●●

*左に『茂倉岳(1977.9m)』、ほぼ中央に『一ノ倉岳(1974.2m)』…

3

3

5/24 13:17

●●

*左に『茂倉岳(1977.9m)』、ほぼ中央に『一ノ倉岳(1974.2m)』…

●●●

●●●

*『オジカ沢ノ頭(1890m)』です。この先でなかなかの登りが待ち構えています。ここからですと、奥の『谷川岳(1963m)』が見えません。

2

2

5/24 13:17

●●●

*『オジカ沢ノ頭(1890m)』です。この先でなかなかの登りが待ち構えています。ここからですと、奥の『谷川岳(1963m)』が見えません。

●●●●

●●●●

1

1

5/24 13:17

●●●●

13時23分、鞍部を経て、いよいよ『オジカ沢ノ頭』への長い登りが始まりました。疲れがたまっており、しょっちゅう立ち止まっては水ばかり飲んでいました(*_*)

13時23分、鞍部を経て、いよいよ『オジカ沢ノ頭』への長い登りが始まりました。疲れがたまっており、しょっちゅう立ち止まっては水ばかり飲んでいました(*_*)

0

0

5/24 13:23

13時23分、鞍部を経て、いよいよ『オジカ沢ノ頭』への長い登りが始まりました。疲れがたまっており、しょっちゅう立ち止まっては水ばかり飲んでいました(*_*)

「あぁ、ツライ…。ピークに着いたら絶対に休憩するぞ…」

「あぁ、ツライ…。ピークに着いたら絶対に休憩するぞ…」

1

1

5/24 13:27

「あぁ、ツライ…。ピークに着いたら絶対に休憩するぞ…」

【オジカ沢ノ頭避難小屋】

【オジカ沢ノ頭避難小屋】

13時44分、「オジカ沢ノ頭避難小屋」を通過します。山頂までは距離にしてあと100mほどです。築年は1995年、収容人数5人。トイレ・水場無し。

1

1

5/24 13:44

【オジカ沢ノ頭避難小屋】

13時44分、「オジカ沢ノ頭避難小屋」を通過します。山頂までは距離にしてあと100mほどです。築年は1995年、収容人数5人。トイレ・水場無し。

【オジカ沢ノ頭に到着】

【オジカ沢ノ頭に到着】

13時47分、つらい登りの末に『オジカ沢ノ頭(1890m)』に到着です。「あぁ、もうダメだ。休憩しよう…」

2

2

5/24 13:47

【オジカ沢ノ頭に到着】

13時47分、つらい登りの末に『オジカ沢ノ頭(1890m)』に到着です。「あぁ、もうダメだ。休憩しよう…」

【波打つ稜線・霞の向こう①】

【波打つ稜線・霞の向こう①】

『オジカ沢ノ頭』ピークで休憩をしながら、後方の風景を見回しました。霞のずっと向こうには、この日歩いてきた稜線がうねっていました。こちらは南の方角。

1

1

5/24 13:47

【波打つ稜線・霞の向こう①】

『オジカ沢ノ頭』ピークで休憩をしながら、後方の風景を見回しました。霞のずっと向こうには、この日歩いてきた稜線がうねっていました。こちらは南の方角。

【波打つ稜線・霞の向こう②】

【波打つ稜線・霞の向こう②】

そこから右回転、南西の方角。手前がたったいま上がってきた登山道、正面には『俎嵓』がそびえています。

3

3

5/24 13:47

【波打つ稜線・霞の向こう②】

そこから右回転、南西の方角。手前がたったいま上がってきた登山道、正面には『俎嵓』がそびえています。

【波打つ稜線・霞の向こう③】

【波打つ稜線・霞の向こう③】

さらに右回転、西の方角。左下から稜線が伸びていき、右上の『万太郎山(1954.1m)』まで達しています。

7

7

5/24 13:47

【波打つ稜線・霞の向こう③】

さらに右回転、西の方角。左下から稜線が伸びていき、右上の『万太郎山(1954.1m)』まで達しています。

【波打つ稜線・霞の向こう④】

【波打つ稜線・霞の向こう④】

さらに右回転、北西の方角。その万太郎山から派生して右へと落ちていく尾根が「吾策新道」になります。いや~、歩きましたね…

1

1

5/24 13:48

【波打つ稜線・霞の向こう④】

さらに右回転、北西の方角。その万太郎山から派生して右へと落ちていく尾根が「吾策新道」になります。いや~、歩きましたね…

13時57分、休憩を終えて『オジカ沢ノ頭』を後にします。次のポイントはいよいよ『谷川岳(1963m)』です。

13時57分、休憩を終えて『オジカ沢ノ頭』を後にします。次のポイントはいよいよ『谷川岳(1963m)』です。

1

1

5/24 13:57

13時57分、休憩を終えて『オジカ沢ノ頭』を後にします。次のポイントはいよいよ『谷川岳(1963m)』です。

【痩せ岩場に注意】

【痩せ岩場に注意】

オジカ沢ノ頭周辺では「痩せ岩場」を歩きます。小さな岩峰を右に巻いたり左に巻いたりしながら進みます。時には急斜面の下りもあります。

0

0

5/24 14:01

【痩せ岩場に注意】

オジカ沢ノ頭周辺では「痩せ岩場」を歩きます。小さな岩峰を右に巻いたり左に巻いたりしながら進みます。時には急斜面の下りもあります。

もちろん足元は谷底まで切れ落ちています。この区間は十分な注意が必要です(*_*)

もちろん足元は谷底まで切れ落ちています。この区間は十分な注意が必要です(*_*)

4

4

5/24 14:01

もちろん足元は谷底まで切れ落ちています。この区間は十分な注意が必要です(*_*)

シャクナゲを横目にしながら、痩せ岩場を歩き続けます。

シャクナゲを横目にしながら、痩せ岩場を歩き続けます。

2

2

5/24 14:03

シャクナゲを横目にしながら、痩せ岩場を歩き続けます。

●

●

*14時11分、「オジカ沢ノ頭→谷川岳」区間を歩いています。中央のピーク『茂倉岳(1977.9m)』がよく見えました。

1

1

5/24 14:11

●

*14時11分、「オジカ沢ノ頭→谷川岳」区間を歩いています。中央のピーク『茂倉岳(1977.9m)』がよく見えました。

●●

●●

*写真の右に見える尾根を登り切ると、谷川岳「肩の小屋(1940m)」に着きます。

2

2

5/24 14:11

●●

*写真の右に見える尾根を登り切ると、谷川岳「肩の小屋(1940m)」に着きます。

●●●

●●●

*中央には『天神山(1502m)』が見えます。

0

0

5/24 14:11

●●●

*中央には『天神山(1502m)』が見えます。

●●●●

●●●●

*群馬県側、上空に暗雲が漂ってきました。

1

1

5/24 14:11

●●●●

*群馬県側、上空に暗雲が漂ってきました。

茂倉岳

茂倉岳

ズーム写真1

1

1

5/24 14:04

茂倉岳

ズーム写真1

茂倉岳

茂倉岳

ズーム写真2

0

0

5/24 14:04

茂倉岳

ズーム写真2

茂倉岳

茂倉岳

ズーム写真3

0

0

5/24 14:04

茂倉岳

ズーム写真3

茂倉岳

茂倉岳

ズーム写真4

0

0

5/24 14:04

茂倉岳

ズーム写真4

シャクナゲが咲く登山道を歩き続けます。疲れてはいますが、登山道自体に危険はなく、歩きやすいです。

シャクナゲが咲く登山道を歩き続けます。疲れてはいますが、登山道自体に危険はなく、歩きやすいです。

4

4

5/24 14:18

シャクナゲが咲く登山道を歩き続けます。疲れてはいますが、登山道自体に危険はなく、歩きやすいです。

右手には『俎嵓』が迫力ある姿を見せています。

右手には『俎嵓』が迫力ある姿を見せています。

0

0

5/24 14:23

右手には『俎嵓』が迫力ある姿を見せています。

【中ゴー尾根分岐点】

【中ゴー尾根分岐点】

14時27分、「中ゴー尾根」との分岐点に到着です。

0

0

5/24 14:27

【中ゴー尾根分岐点】

14時27分、「中ゴー尾根」との分岐点に到着です。

ここに注意をうながす看板がありました。「中ゴー尾根」は危険なんですね…

ここに注意をうながす看板がありました。「中ゴー尾根」は危険なんですね…

1

1

5/24 14:28

ここに注意をうながす看板がありました。「中ゴー尾根」は危険なんですね…

●

●

*「中ゴー尾根分岐点」から少し斜面を登り、後方を振り返りました。左のピークが『俎嵓』になります。

0

0

5/24 14:31

●

*「中ゴー尾根分岐点」から少し斜面を登り、後方を振り返りました。左のピークが『俎嵓』になります。

●●

●●

*中央のピーク『オジカ沢ノ頭(1890m)』です。右肩の奥には『万太郎山』山頂直下の岩峰群が見えます。

2

2

5/24 14:31

●●

*中央のピーク『オジカ沢ノ頭(1890m)』です。右肩の奥には『万太郎山』山頂直下の岩峰群が見えます。

●●●

●●●

*こちらは「万太郎谷」になります。

0

0

5/24 14:31

●●●

*こちらは「万太郎谷」になります。

●●●●

●●●●

*中央のピークが『茂倉岳(1977.9m)』です。

2

2

5/24 14:31

●●●●

*中央のピークが『茂倉岳(1977.9m)』です。

●

●

*同じく「中ゴー尾根分岐点」から少し先で、今度は進行方向を見回しました。

0

0

5/24 14:35

●

*同じく「中ゴー尾根分岐点」から少し先で、今度は進行方向を見回しました。

●●

●●

*中央の少し左に『一ノ倉岳(1974.2m)』のなだらかなピークが見えます。

0

0

5/24 14:35

●●

*中央の少し左に『一ノ倉岳(1974.2m)』のなだらかなピークが見えます。

●●●

●●●

*こちらが進行方向です。谷川岳「肩の小屋」まであと一息といった感じです。

2

2

5/24 14:35

●●●

*こちらが進行方向です。谷川岳「肩の小屋」まであと一息といった感じです。

●●●●

●●●●

0

0

5/24 14:35

●●●●

ここさえ登れば「肩の小屋」ですね…

ここさえ登れば「肩の小屋」ですね…

0

0

5/24 14:42

ここさえ登れば「肩の小屋」ですね…

小石混じりの登山道、歩きやすいです。

小石混じりの登山道、歩きやすいです。

2

2

5/24 14:43

小石混じりの登山道、歩きやすいです。

【肩の小屋に到着】

【肩の小屋に到着】

14時47分、谷川岳「肩の小屋(1940m)」に到着しました。万太郎山からここまで3時間ちょっとでした。

2

2

5/24 14:47

【肩の小屋に到着】

14時47分、谷川岳「肩の小屋(1940m)」に到着しました。万太郎山からここまで3時間ちょっとでした。

「肩の小屋」のすぐそばに展望台のような場所があります。そこからの風景を眺めました。「だいぶ歩きましたね…」

「肩の小屋」のすぐそばに展望台のような場所があります。そこからの風景を眺めました。「だいぶ歩きましたね…」

0

0

5/24 14:46

「肩の小屋」のすぐそばに展望台のような場所があります。そこからの風景を眺めました。「だいぶ歩きましたね…」

●

●

0

0

5/24 14:46

●

●●

●●

2

2

5/24 14:46

●●

●●●

●●●

0

0

5/24 14:46

●●●

●●●●

●●●●

0

0

5/24 14:46

●●●●

「肩の小屋」の周りに登山者は誰もいません。ひっそりしていました。

「肩の小屋」の周りに登山者は誰もいません。ひっそりしていました。

0

0

5/24 14:48

「肩の小屋」の周りに登山者は誰もいません。ひっそりしていました。

休憩をせずに「肩の小屋」を後にし、そのまま「トマノ耳」に向かいます。

休憩をせずに「肩の小屋」を後にし、そのまま「トマノ耳」に向かいます。

2

2

5/24 14:49

休憩をせずに「肩の小屋」を後にし、そのまま「トマノ耳」に向かいます。

階段を登り…

階段を登り…

0

0

5/24 14:50

階段を登り…

【谷川岳・トマノ耳に到着】

【谷川岳・トマノ耳に到着】

14時53分、あっという間に「トマノ耳(1963m)」に到着です。ここにも誰もいません。「こんなに静かな谷川岳は初めてだ…」

8

8

5/24 14:53

【谷川岳・トマノ耳に到着】

14時53分、あっという間に「トマノ耳(1963m)」に到着です。ここにも誰もいません。「こんなに静かな谷川岳は初めてだ…」

【トマノ耳からの展望①】

【トマノ耳からの展望①】

まずは北西の方角。写真の右に『茂倉岳(1977.9m)』、万太郎谷の上に見える一番手前の山は『高津倉山(1181m)』ですね…

1

1

5/24 14:54

【トマノ耳からの展望①】

まずは北西の方角。写真の右に『茂倉岳(1977.9m)』、万太郎谷の上に見える一番手前の山は『高津倉山(1181m)』ですね…

【トマノ耳からの展望②】

【トマノ耳からの展望②】

そこから右回転、北の方角。左に『一ノ倉岳(1974.2m)』、中央に谷川岳「オキノ耳(1977m)」、その右奥に『巻機山(1967m)』…

5

5

5/24 14:54

【トマノ耳からの展望②】

そこから右回転、北の方角。左に『一ノ倉岳(1974.2m)』、中央に谷川岳「オキノ耳(1977m)」、その右奥に『巻機山(1967m)』…

【トマノ耳からの展望③】

【トマノ耳からの展望③】

さらに右回転、北東の方角。左の一番高いピーク『朝日岳(1945.3m)』、写真のほぼ中央に『白毛門(1720m)』、右端の奥にうっすらと『至仏山(2228.1m)』…

2

2

5/24 14:54

【トマノ耳からの展望③】

さらに右回転、北東の方角。左の一番高いピーク『朝日岳(1945.3m)』、写真のほぼ中央に『白毛門(1720m)』、右端の奥にうっすらと『至仏山(2228.1m)』…

【トマノ耳からの展望④】

【トマノ耳からの展望④】

さらに右回転、東の方角。中央にうっすらと見えるのは『武尊山(2158m)』ではないかと思います。

1

1

5/24 14:54

【トマノ耳からの展望④】

さらに右回転、東の方角。中央にうっすらと見えるのは『武尊山(2158m)』ではないかと思います。

【群馬県側・見えない】

【群馬県側・見えない】

残念ながら、群馬県側は霞んでいて景色が見えませんでした。「そろそろ行きますか…」

2

2

5/24 14:55

【群馬県側・見えない】

残念ながら、群馬県側は霞んでいて景色が見えませんでした。「そろそろ行きますか…」

さて、すぐ隣の「オキノ耳」に向かいます。この途中、男女2人のペアとスライドしました。

さて、すぐ隣の「オキノ耳」に向かいます。この途中、男女2人のペアとスライドしました。

0

0

5/24 14:58

さて、すぐ隣の「オキノ耳」に向かいます。この途中、男女2人のペアとスライドしました。

岩場を越えて…

岩場を越えて…

0

0

5/24 15:01

岩場を越えて…

【谷川岳・オキノ耳に到着】

【谷川岳・オキノ耳に到着】

15時06分、谷川岳「オキノ耳(1977m)」に到着です。ここにも誰一人としていませんでした。静かです…

6

6

5/24 15:06

【谷川岳・オキノ耳に到着】

15時06分、谷川岳「オキノ耳(1977m)」に到着です。ここにも誰一人としていませんでした。静かです…

【オキノ耳から主稜線①】

【オキノ耳から主稜線①】

「オキノ耳」から主脈となる縦走路を眺めました。

1

1

5/24 15:06

【オキノ耳から主稜線①】

「オキノ耳」から主脈となる縦走路を眺めました。

【オキノ耳から主稜線②】

【オキノ耳から主稜線②】

左のピークがつい先ほど立っていた「トマノ耳(1963m)」、その右に見えるのはきっと『阿能川岳(1611.3m)』ですね…

5

5

5/24 15:06

【オキノ耳から主稜線②】

左のピークがつい先ほど立っていた「トマノ耳(1963m)」、その右に見えるのはきっと『阿能川岳(1611.3m)』ですね…

【オキノ耳から主稜線③】

【オキノ耳から主稜線③】

左から右へと主稜線がつながって右のピーク『オジカ沢ノ頭(1890m)』に達し…

5

5

5/24 15:06

【オキノ耳から主稜線③】

左から右へと主稜線がつながって右のピーク『オジカ沢ノ頭(1890m)』に達し…

【オキノ耳から主稜線④】

【オキノ耳から主稜線④】

さらにこの縦走路が左端の『万太郎山(1954.1m)』、そして一番奥の『仙ノ倉山(2026.2m)』のさらに向こうまで続くのです。

1

1

5/24 15:06

【オキノ耳から主稜線④】

さらにこの縦走路が左端の『万太郎山(1954.1m)』、そして一番奥の『仙ノ倉山(2026.2m)』のさらに向こうまで続くのです。

さて、「オキノ耳」を後にして歩き続けます。

さて、「オキノ耳」を後にして歩き続けます。

0

0

5/24 15:08

さて、「オキノ耳」を後にして歩き続けます。

「オキノ耳」周辺もシャクナゲがキレイでした(^^)

「オキノ耳」周辺もシャクナゲがキレイでした(^^)

3

3

5/24 15:09

「オキノ耳」周辺もシャクナゲがキレイでした(^^)

「富士浅間神社奥宮」の鳥居をくぐります。

「富士浅間神社奥宮」の鳥居をくぐります。

4

4

5/24 15:12

「富士浅間神社奥宮」の鳥居をくぐります。

鳥居周辺には「万太郎谷」方面に切れ落ちた箇所があります。慎重に歩きます…

鳥居周辺には「万太郎谷」方面に切れ落ちた箇所があります。慎重に歩きます…

0

0

5/24 15:14

鳥居周辺には「万太郎谷」方面に切れ落ちた箇所があります。慎重に歩きます…

●

●

*15時18分、「オキノ耳→一ノ倉岳」区間を歩いています。

1

1

5/24 15:18

●

*15時18分、「オキノ耳→一ノ倉岳」区間を歩いています。

●●

●●

2

2

5/24 15:18

●●

●●●

●●●

*こちらが『一ノ倉岳(1974.2m)』です。この先で一度鞍部へ下り、そこからの登り返しがキツイのです(*_*)

1

1

5/24 15:18

●●●

*こちらが『一ノ倉岳(1974.2m)』です。この先で一度鞍部へ下り、そこからの登り返しがキツイのです(*_*)

●●●●

●●●●

1

1

5/24 15:18

●●●●

高度感あるレリーフ脇を通過し…

高度感あるレリーフ脇を通過し…

3

3

5/24 15:20

高度感あるレリーフ脇を通過し…

【ノゾキに到着】

【ノゾキに到着】

15時30分、「ノゾキ」にやって来ました。

0

0

5/24 15:30

【ノゾキに到着】

15時30分、「ノゾキ」にやって来ました。

お約束通りに「ノゾキ」から「一ノ倉沢」を覗きます。雪崩れに磨かれた迫力ある岩肌を観賞しました。

お約束通りに「ノゾキ」から「一ノ倉沢」を覗きます。雪崩れに磨かれた迫力ある岩肌を観賞しました。

7

7

5/24 15:30

お約束通りに「ノゾキ」から「一ノ倉沢」を覗きます。雪崩れに磨かれた迫力ある岩肌を観賞しました。

『一ノ倉岳』への登り返しが始まりました。灌木の中、急登を進みます(*_*)

『一ノ倉岳』への登り返しが始まりました。灌木の中、急登を進みます(*_*)

0

0

5/24 15:35

『一ノ倉岳』への登り返しが始まりました。灌木の中、急登を進みます(*_*)

●

●

*『一ノ倉岳』に向かって斜面を登っている途中、後方の「オキノ耳」を振り返ります。

0

0

5/24 15:42

●

*『一ノ倉岳』に向かって斜面を登っている途中、後方の「オキノ耳」を振り返ります。

●●

●●

*東面は「荒々しい岩場」、西面は「なだらかな斜面」となっている「非対称山稜」を目にしました。

14

14

5/24 15:42

●●

*東面は「荒々しい岩場」、西面は「なだらかな斜面」となっている「非対称山稜」を目にしました。

●●●

●●●

0

0

5/24 15:42

●●●

●●●●

●●●●

0

0

5/24 15:42

●●●●

【水が無くなりピンチ】

【水が無くなりピンチ】

ここにきて、2L持ってきた水が底をついてきました。「茂倉岳避難小屋の水場は活きているだろうか。あそこで水がなかったら、残雪を食べながら歩き続けるしかない…」

8

8

5/24 15:45

【水が無くなりピンチ】

ここにきて、2L持ってきた水が底をついてきました。「茂倉岳避難小屋の水場は活きているだろうか。あそこで水がなかったら、残雪を食べながら歩き続けるしかない…」

ゴツゴツした岩混じりの斜面を登り続け…

ゴツゴツした岩混じりの斜面を登り続け…

0

0

5/24 15:49

ゴツゴツした岩混じりの斜面を登り続け…

【一ノ倉岳山頂を通過】

【一ノ倉岳山頂を通過】

15時51分、『一ノ倉岳(1974.2m)』に到着しました。山頂の一角に「一ノ倉岳避難小屋」があります。築年は1963年、収容人数は3人。無人。トイレ無し、水場無し。

6

6

5/24 15:51

【一ノ倉岳山頂を通過】

15時51分、『一ノ倉岳(1974.2m)』に到着しました。山頂の一角に「一ノ倉岳避難小屋」があります。築年は1963年、収容人数は3人。無人。トイレ無し、水場無し。

一ノ倉岳山頂を通過して、そのまま茂倉岳へと歩き続けます。進むごとに右手側、笹原の向こうの展望が開けてきました。

一ノ倉岳山頂を通過して、そのまま茂倉岳へと歩き続けます。進むごとに右手側、笹原の向こうの展望が開けてきました。

0

0

5/24 15:52

一ノ倉岳山頂を通過して、そのまま茂倉岳へと歩き続けます。進むごとに右手側、笹原の向こうの展望が開けてきました。

●

●

*15時53分、「一ノ倉岳→茂倉岳」区間を歩いています。右手側、笹原の向こう側の風景です。正面に大きく『武能岳(1759.6m)』、右端に鋭峰『大源太山(1598m)』…

0

0

5/24 15:53

●

*15時53分、「一ノ倉岳→茂倉岳」区間を歩いています。右手側、笹原の向こう側の風景です。正面に大きく『武能岳(1759.6m)』、右端に鋭峰『大源太山(1598m)』…

●●

●●

*左の奥に『巻機山(1967m)』、その真下に『七つ小屋山(1674.7m)』でそこから右へ「清水峠」を経て「ジャンクションピーク」へと馬蹄形縦走路が続きます。

3

3

5/24 15:53

●●

*左の奥に『巻機山(1967m)』、その真下に『七つ小屋山(1674.7m)』でそこから右へ「清水峠」を経て「ジャンクションピーク」へと馬蹄形縦走路が続きます。

●●●

●●●

*左から『朝日岳(1945.3m)』『笠ヶ岳(1852.1)』と並び、右に低く『白毛門(1720m)』が見えます。

1

1

5/24 15:53

●●●

*左から『朝日岳(1945.3m)』『笠ヶ岳(1852.1)』と並び、右に低く『白毛門(1720m)』が見えます。

●●●●

●●●●

1

1

5/24 15:53

●●●●

●

●

*15時56分、茂倉岳手前にやってきました。

1

1

5/24 15:56

●

*15時56分、茂倉岳手前にやってきました。

●●

●●

*こちらが『茂倉岳(1977.9m)』になります。なだらかな山容です。

6

6

5/24 15:56

●●

*こちらが『茂倉岳(1977.9m)』になります。なだらかな山容です。

●●●

●●●

2

2

5/24 15:56

●●●

●●●●

●●●●

0

0

5/24 15:56

●●●●

この辺りで少しだけ雪道を歩きましたが、何も問題はありませんでした。

この辺りで少しだけ雪道を歩きましたが、何も問題はありませんでした。

0

0

5/24 15:57

この辺りで少しだけ雪道を歩きましたが、何も問題はありませんでした。

茂倉岳への登りの途中でも、ハクサンイチゲの群落に出会いました~(^^)/

茂倉岳への登りの途中でも、ハクサンイチゲの群落に出会いました~(^^)/

8

8

5/24 16:03

茂倉岳への登りの途中でも、ハクサンイチゲの群落に出会いました~(^^)/

【茂倉岳山頂に到着】

【茂倉岳山頂に到着】

16時18分、『茂倉岳(1977.9m)』に到着です。谷川岳「トマノ耳」からここまで、およそ1時間20分でした。誰もいませんね…

4

4

5/24 16:08

【茂倉岳山頂に到着】

16時18分、『茂倉岳(1977.9m)』に到着です。谷川岳「トマノ耳」からここまで、およそ1時間20分でした。誰もいませんね…

そのまま山頂を通過して、「茂倉新道」から下山を始めます。

そのまま山頂を通過して、「茂倉新道」から下山を始めます。

2

2

5/24 16:09

そのまま山頂を通過して、「茂倉新道」から下山を始めます。

●

●

*「茂倉岳→登山口・土樽」区間を歩いています。左手側、茂倉岳山頂付近から見た「万太郎谷」は美しい風景でした。

3

3

5/24 16:10

●

*「茂倉岳→登山口・土樽」区間を歩いています。左手側、茂倉岳山頂付近から見た「万太郎谷」は美しい風景でした。

●●

●●

*こちらがその「万太郎谷」です。正面には『オジカ沢ノ頭(1890m)』があります。

1

1

5/24 16:10

●●

*こちらがその「万太郎谷」です。正面には『オジカ沢ノ頭(1890m)』があります。

●●●

●●●

*こちらは進行方向です。右端の白い雪の中に「茂倉岳避難小屋」が見えます。中央の少し左、鋭く『万太郎山(1954.1m)』の姿も見えます。

0

0

5/24 16:10

●●●

*こちらは進行方向です。右端の白い雪の中に「茂倉岳避難小屋」が見えます。中央の少し左、鋭く『万太郎山(1954.1m)』の姿も見えます。

●●●●

●●●●

0

0

5/24 16:10

●●●●

【水場へと急ぐ…】

【水場へと急ぐ…】

茂倉岳避難小屋を横目に、雪の斜面を下ります。まずは「水場」へ急ぎます。

1

1

5/24 16:17

【水場へと急ぐ…】

茂倉岳避難小屋を横目に、雪の斜面を下ります。まずは「水場」へ急ぎます。

果たして水場はどうなっているでしょうか?

果たして水場はどうなっているでしょうか?

おや!水が流れる音が聞こえてきますよ…

0

0

5/24 16:17

果たして水場はどうなっているでしょうか?

おや!水が流れる音が聞こえてきますよ…

【活きていた水場】

【活きていた水場】

水場に着くと、雪融けしたばかりの冷たい水がジャバジャバと流れていました。ここでゴクゴクと1Lほど飲み、そして顔を洗いました。

8

8

5/24 16:17

【活きていた水場】

水場に着くと、雪融けしたばかりの冷たい水がジャバジャバと流れていました。ここでゴクゴクと1Lほど飲み、そして顔を洗いました。

「いや~、生き返った!」大量の水を飲み、さらに水筒も満タンにしましたので、安心して下山を続けます。

「いや~、生き返った!」大量の水を飲み、さらに水筒も満タンにしましたので、安心して下山を続けます。

2

2

5/24 16:19

「いや~、生き返った!」大量の水を飲み、さらに水筒も満タンにしましたので、安心して下山を続けます。

【茂倉岳避難小屋を通過】

【茂倉岳避難小屋を通過】

16時21分、「茂倉岳避難小屋(1880m)」を通過します。この小屋は築年が1994年、収容人数20人。無人。トイレあり。水場あり。

7

7

5/24 16:21

【茂倉岳避難小屋を通過】

16時21分、「茂倉岳避難小屋(1880m)」を通過します。この小屋は築年が1994年、収容人数20人。無人。トイレあり。水場あり。

ここから登山口の土樽まで、標高差はおよそ1380m。うんざりするほど斜面を下り続けます。下りはじめにはザレた場所もあり、注意が必要です(*_*)

ここから登山口の土樽まで、標高差はおよそ1380m。うんざりするほど斜面を下り続けます。下りはじめにはザレた場所もあり、注意が必要です(*_*)

3

3

5/24 16:24

ここから登山口の土樽まで、標高差はおよそ1380m。うんざりするほど斜面を下り続けます。下りはじめにはザレた場所もあり、注意が必要です(*_*)

16時55分、「矢場ノ頭(1490m)」を通過。

16時55分、「矢場ノ頭(1490m)」を通過。

1

1

5/24 16:55

16時55分、「矢場ノ頭(1490m)」を通過。

「矢場ノ頭」から先は、こうして石がゴロゴロしていたり…

「矢場ノ頭」から先は、こうして石がゴロゴロしていたり…

0

0

「矢場ノ頭」から先は、こうして石がゴロゴロしていたり…

また、こんな木の根が張り出した登山道が嫌というほど続きます。

また、こんな木の根が張り出した登山道が嫌というほど続きます。

1

1

5/24 17:04

また、こんな木の根が張り出した登山道が嫌というほど続きます。

「あぁ、長い下り…。まだ終わらない…」展望は全く利かず、うんざりです(*_*)

「あぁ、長い下り…。まだ終わらない…」展望は全く利かず、うんざりです(*_*)

1

1

5/24 17:05

「あぁ、長い下り…。まだ終わらない…」展望は全く利かず、うんざりです(*_*)

これでもかと言うほど斜面を下り続け、ようやく下の方から「関越自動車道」の騒音が聞こえ始め、そしてブナの美林が見え始めます。「あぁ、あと少しだ…」

これでもかと言うほど斜面を下り続け、ようやく下の方から「関越自動車道」の騒音が聞こえ始め、そしてブナの美林が見え始めます。「あぁ、あと少しだ…」

4

4

5/24 17:35

これでもかと言うほど斜面を下り続け、ようやく下の方から「関越自動車道」の騒音が聞こえ始め、そしてブナの美林が見え始めます。「あぁ、あと少しだ…」

【茂倉岳登山口に到着】

【茂倉岳登山口に到着】

17時53分、やっとのことで土樽の「茂倉新道・登山口」にたどり着きました。「茂倉岳避難小屋」からは、およそ1時間30分でした。

2

2

5/24 17:53

【茂倉岳登山口に到着】

17時53分、やっとのことで土樽の「茂倉新道・登山口」にたどり着きました。「茂倉岳避難小屋」からは、およそ1時間30分でした。

【安全登山の広場に到着】

【安全登山の広場に到着】

18時05分、車道を歩いて「安全登山の広場」に無事戻りました。もう辺りも暗くなってきています。

2

2

5/24 18:05

【安全登山の広場に到着】

18時05分、車道を歩いて「安全登山の広場」に無事戻りました。もう辺りも暗くなってきています。

朝7時すぎから歩き始め、トータル11時間の長い山旅でしたね。安心したせいか、どっと疲れが出てきました…(*_*)

朝7時すぎから歩き始め、トータル11時間の長い山旅でしたね。安心したせいか、どっと疲れが出てきました…(*_*)

2

2

5/24 18:06

朝7時すぎから歩き始め、トータル11時間の長い山旅でしたね。安心したせいか、どっと疲れが出てきました…(*_*)

【バックショット】

【バックショット】

万太郎山への登りは想像以上にハードでした。ですが、咲き始めた花たちや残雪の山々、そして谷川連峰らしい波打つ稜線が楽しめました。それでは、また~(^^)/

16

16

5/24 12:01

【バックショット】

万太郎山への登りは想像以上にハードでした。ですが、咲き始めた花たちや残雪の山々、そして谷川連峰らしい波打つ稜線が楽しめました。それでは、また~(^^)/

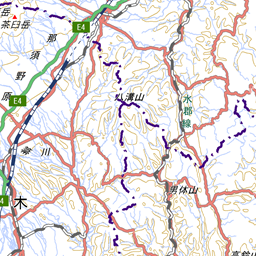

Forest21

Forest21

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大 拍手

拍手

いいねした人