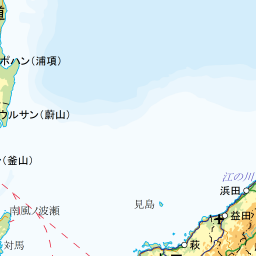

高尾山ー笹尾根ー雲取山ー石尾根ー奥多摩駅

- GPS

- 43:19

- 距離

- 78.9km

- 登り

- 5,954m

- 下り

- 5,805m

コースタイム

- 山行

- 0:58

- 休憩

- 0:01

- 合計

- 0:59

- 山行

- 21:38

- 休憩

- 2:16

- 合計

- 23:54

- 山行

- 17:54

- 休憩

- 1:31

- 合計

- 19:25

| 天候 | ご注意! 本山行記録は長文です。 12月1日 晴れ 裏高尾はガスひどし 12月2日 晴れ やや雲多し 12月3日 快晴 雲取稜線風強し |

|---|---|

| 過去天気図(気象庁) | 2017年12月の天気図 |

| アクセス |

利用交通機関:

電車

帰り:青梅線奥多摩駅 土曜、休日青梅線ダイヤ 立川行き最終1856 青梅行き最終2307 21時台までは約30分間隔 意外と遅くまで列車があります。 ちなみに平日は終電が立川行きで2301 |

| コース状況/ 危険箇所等 |

全体を通して危険なところはありませんが、それゆえ油断禁物です。 まず、冬は霜柱が解けたぬかるみ、凍結で足をとられるほか、枯葉自体が滑りやすいので要注意です。 高尾山6号路:岩でつまづくと脇の谷に落ちます。 小仏城山から小仏峠への下り、景信山から陣馬山方面の下り、陣馬山から和田峠への急な下りは滑りやすく注意を要します。 登はんではないですが、三頭山からツネ泣き峠、ムクロボ尾根方面は2箇所の長い固定ロープがある急斜面です。腕力便りでは疲れるので3点支持、ロープはバランスをとるだけで、脚力主体で行きましょう。 |

| その他周辺情報 | 陣馬山を過ぎると笹尾根上に水場はありません。途中日原峠を過ぎたところ、人里、笛吹方面標識に、「飲料水5分」の標識がありますが、状況は確認しませんでした。 |

写真

装備

| 備考 | ■ザック マジックマウンテンK2 plus シンプルな一本締めで30Lの割にはたくさん入ります。銀マットをフレーム代わりに使ったりいろいろ工夫できます。銀マットなどを固定するベルトも外についているのですが、筆者は薮や岩で引っ掛けるのを嫌うため、ザックの外にはなるべく道具を固定しないように心がけています。 ■シューズ ・モントレイル シエラバダミッドGM2221 089 ダークグレー ・予備:アシックス ゲル フジアタック3 ・滑り止めスパイク 距離が長くて土の上を歩くことが多い今回の縦走の内容を考え、運動靴に近いトレッキングシューズ(モントレイル)を山道具屋で履き心地と財布と相談しながら購入しました(バーゲンで1万2000円くらいでした)。今まで履いていたメレルのカメレオンのソールが破れ始めて寿命が来たのも理由のひとつですが。 予備を用意したのは、トレッキングシューズで足慣らし代わりに15kmほどジョギングしたら靴ずれができたからでした。平坦地ならトレランシューズで十分ですし、休憩時には靴下も脱いでサンダル代わりにもなります。実際にはモントレイルで靴ずれやまめができず、出番は雲取山下山でのお昼寝タイムだけでしたが、靴と靴下を脱いでリラックスできました。なお、リラックスと、雨具着替え等々の床代わりならプラスチックサンダルが便利でお手軽です。 ■ビバークセット 実際に使ったのは雨具と目だし帽だけでしたが ・雨具上下(ゴアテックス) ・目だし帽(行動中にもよく使いました) ・ツエルト:マウンテンダックス、エアーツェルト TN-006 やや長めで足を伸ばして寝られるサイズ。ただしテント型には張らず ・シュラフカバー モンベル、ポルカテックススリーピングバッグカバー 1121020 ・銀マット(ホームセンターで購入 尻ー背中の長さに切ってザック内に収納) ・ダウン上下(ミドルレイヤー、雨具の下に着て寝ます) ・ミトン、防水オーバーグローブ(夏山にも持っていきます。実は完全防水のオーバーグローブはあまり多くありません) フル装備のときは、ダウン上下の上に雨具上下を着込み、目だし帽を被り、ミトンにオーバーグローブをはめて、靴を履いたままシュラフカバーの中にもぐりこみ更にツエルトを体に巻いて、銀マットの上に横になり、ザックを枕に寝ます。ちなみにヘルメットを持ってきていれば枕なしでも地面に寝られます。 しかし、今回の山行では、雨具に目出し帽、手袋は行動用の毛糸のミトンだけでザック枕に登山道に直寝でした。 ■ファーストエイド ・ロキソニン(錠剤)および、ジェル ・今回の縦走に当り心配されたのは(実際に出るとは思いませんでしたが)膝の痛みと靴擦れでした。距離を考えるとまったく無傷ではいられない。体力的にOKでも靴の状態が未知の部分があるし、ここのところ長期縦走ではかなりの確率で履きなれた靴にもかかわらず靴擦れにやられて、ないしはやられかけて、力を出し切れずに下山することがありました。また2015年の奥穂南稜で膝痛で危うく歩けなくなるというピンチを招いたこともあり、膝痛の緊急避難の必要性も感じました。もっともロキソニンが必要になったときにはエスケープルートからリタイアするときと考えてました。 ・絆創膏、大型傷あてパッド、 ・テーピングテープ、 幸い靴下の選択が良かったのか、そもそもゆっくり歩いていたことが図らずも良かったのか、まったく豆や靴擦れは出ませんでした。 ■食料・水 ・レモン飴、アミノサプリ、カロリーバー、途中カロリーメート1箱を補給 ・水:2L、コーヒー(砂糖入り)1L、ねじ蓋式缶コーヒー1本、途中レモネードと缶コーヒー各1本を補給 経験で長期縦走中にあまり空腹にはならないことを知っていたので上記で済ましました。 コーヒーは眠気覚まし、疲労ごまかしと位置付けてます。砂糖入りのほうが自分には効きます。スーパーなどで売っている1Lのペットボトルです。普段なら飲む気にならないようなものなのですが。 ■アルコールランプ、 温かい飲み物がほしいときには、ねじ蓋付きコーヒー缶に水やコーヒーを入れて、あるいは缶コーヒー自体をアルコールランプで暖める予定でしたが、結局暖かいものよりも冷たい飲み物のほうが欲しかったので出番はありませんでした。 ■地図・コンパス・スマホGPS(山旅ロガー+地図ロイド) ■デジカメ・ヘッドランプ ■スペア電池 重要です。デジカメ、ヘッドランプに各一回分、スマホ用にモバイルバッテリを用意しました。 ■その他 ・タオル(頭に巻くと汗が目に入るのを防げます) ・ゴム引き軍手(つかむのに便利です) ・百均ミトン(冬場は毛糸のミトンが一番暖かいです) |

|---|

感想

(ご注意:無駄な長文です)

■感激はゆっくりと

そうか、とうとうやったんだ。

徹夜の高尾陣馬も、相模湖五日市も、北高尾山稜も、昨年(2016年)35kmのジョギングで故障したのも、全部このための練習だった。

ゴールの奥多摩駅に着いたときには感動で泣いちゃうのではないかなどと、実行前には考えていたのだが、実際に奥多摩駅についたときには、奥多摩終列車に間に合った安心感と、膝の痛みばかりが心を占めていた。感動は日を追って湧き上がってきた。時間をかけているとはいえ、GPSの誤差もあるとはいえ、フルマラソンの経験もない自分が、80kmを、想定外の膝の痛みとも向き合いながら歩ききったのだ。

■あこがれ・練習・故障・作戦変更

3年前(2014年ごろ)「100年前の山を旅する」(服部文祥)という本で田部重治・木暮理太郎の笹尾根縦走を当時の装備でたどる話を読み、高尾山と雲取山という首都圏の超メジャーな山をつなぐという縦走のアイデアに取り憑かれてしまった。

縦走路に危険箇所はないが、距離がすこぶる長い。高尾陣馬縦走がかわいく見えるくらいに長い。ざっくり測ったところ60km位はありそうだ。ヤマレコの過去の記録を参照すると約80kmであるという。フルマラソンの経験もない自分がこれだけの距離を歩きとおせるのだろうか。最初の計画は2015年の冬だったがあまりの距離の長さに恐れをなして中止してしまった。

2016年には、これではいけないと長いジョギングを始め、平日には5-6km、週末には15km、25km、晩秋のころには35kmと距離を伸ばしたが、冬に入って左足裏筋膜炎が悪化した。通常は痛むのは寝起きとか、走り始めに限定されていたのだが、とうとう一日中痛みが残るようになった。

慢性化することを懸念してスパッと走り込みをやめてしまった。結果的に回復には成功したのだが、再び運動不足となり、2017年、再び脚の作り直しとなった。ところが7月の赤谷山で足裏筋膜炎が再発し、なかなか長い距離を稼げなくなった。結局脚作りを再開したのは秋口からになってしまった。

筆者は今まで毎日走らなければならないという強迫観念に捉われてきた。毎日走るといっても毎日10kmも走るわけではないのだが、年を取った今の自分にとって、毎日走ることは、徐々に脚力を作るとは限らず、時には徐々に健康を損ねていたようだ。

そこで取り組みを変えてみた。走った日の翌日は完全休養にして、その代わりに走る日は、走力に応じて徐々に長めの距離を充てた。5kmから始めて、11月中ごろには、ようやく25kmほど走れるようになった。2016年ならばここでさらに距離を伸ばして本番の距離に近づけたのだが、今年(2017年)はもうこれ以上距離は伸ばさないことに決めた。縦走の距離にはまだ遥か及ばないが、トレランをやるわけではない。ビバークを重ねながら何日もかけて歩くのであれば、これだけの脚を作れば十分であろう。

左足裏筋膜炎は奇跡的に全く出なくなったのだが、困ったことに今度は同じ左足の甲に痛みが出てきた。ただ、甲の痛みは走り出して暫くすると消えるので本番では大きな問題はないだろう。

■靴・靴擦れ対策

脚の痛みの問題以上に心配したのは靴擦れや豆による中途棄権の可能性だった。これまで北アルプスをはじめ、縦走で途中で引き返した理由の多くは靴擦れまたは豆だった。痛みで通常のスピードでの継続が困難になったためだった。今回の縦走の少し前にも靴擦れを起こしてしまった。今まで徹夜縦走などで使っていたハイキングシューズがくたびれてきたのを機に、今回の縦走を意識して新しくミドルカットのトレッキングシューズを新調したが、足慣らしでジョギングに使ったところ、土踏まずに大きな靴擦れを作ってしまい、走れなくなったのだ。今から新しい靴に替えるのも冒険だ。かといって距離を考えると使い慣れていても重登山靴は履きたくない。靴擦れを起こさない準備を考えた。

結局、今秋の北アルプスに役立った自称履き替え作戦を取った。履きなれたトレランシューズをスペアにザックに詰め、休憩時や着替え時、平坦地の移動はこれに履き替えることによって足を休めればいいと考えたのだ。さらに靴下を土踏まずにゴムの入った新しい靴下を履いて靴擦れの予防に努めた。靴下は2足用意し、途中で履き替えながら、足の蒸れを避けることにした。結果的には低い気温とスローペースのおかげで足の蒸れはほとんどなく、履き替えは1回ですんだ。

■日程

今年は2017年。標高2017mの雲取山にとっては特別な年だ。できることなら年内に大願成就したい。しかし脚作りのうちにとうとう12月に入ろうとしていた。12月には大事な仕事があったり、週末に用事が入っており、挑戦するとしたら1日金曜日の夜入りか、22日金曜日の夜入りに限定された。22日入りにすると、悪天候の場合後がない。そこで1日入りを第一候補とし、22日入りを第二候補とするしかないだろう。また1日の週末なら無理やり翌週の前半を休んでしまうこともできるだろう。

結局翌週の12月5日火曜日まで2日間休暇届を出した。金曜日の夜中に高尾山口入りし、可能なら土曜日のうちに奥多摩湖まで下り、日曜日に雲取をやって、下山路のどこかでもう一度仮眠すれば、月曜には下山できるだろう。もっともっと遅くて毎日20km程度しか歩けなくても、4日目(金曜から数えれば5日目)火曜日には下山できるだろう。

■出発。金曜日の夜

12月1日金曜日、会社を定時に上がると、茨城から鈍行で延々と移動し、新宿駅午後10時の八王子行き特急に乗った。最近すっかり定着している川崎の実家への移動パターンだ。しかし今夜は気持ちのいい風呂も、暖かくて柔らかい布団も、それどころか晩御飯もない。最後の食事は駅そばによるカーボローディングだった。自分にとって全く未知の距離への挑戦はあこがれと不安とが入り混じった。

北野で高尾線へ乗り換え、中央線乗り継ぎのある高尾駅を過ぎると、通勤客は激減した。週末は登山ラッシュでも起きているであろうな社内はがらがらだ。自分のような格好をしている乗客はむろん他にはいない。心配だ。何度も夜間ハイクをやっているが今度はそれとは桁違いの長さだ。果たして歩ききれるかどうかさえわからない。終点の高尾山口に着き、すっかり改装されて温泉まで付いた高尾山口駅をやや寂しい気持ちで後にした。しかし後ろ向きな気持ちでは成功するはずがない。いつものように裏高尾夜間縦走を楽しもう。

駅から薬王院へかけてのイロハモミジは名残の錦を街灯に輝かせ、少し変わった紅葉狩りを楽しむことができた。さらに6号路から登山道に入ってからの月夜の夜間登山は息を呑んだ。杉の渓谷がヘッドランプなしでも歩ける。高木とロックガーデンが月明かりでぼんやりと白く照らされる。水の流れる音と色彩のない形と濃淡だけの世界だ。愛用の6号路が一時崩落で閉鎖されていたというニュースを聞いていたが、紅葉シーズンに間に合わせたのか、復旧していて登高に問題はなかった。約1時間、標準的なタイムで歩き、深夜零時を少し回ったところで高尾山頂に到着した。この先いつ給水できるかわからない。山頂の水のみ場で喉を潤し、裏高尾の長い下りの階段を進んだ。

■裏高尾へ

月夜の高尾ー小仏城山までの縦走路は楽しい。ヘッドランプを消しても、よく整備された登山道は危険なく歩けるほどに足許が明るい。これほど月夜が明るいと、多少の木陰や、ちょっと雲がかかったくらいでは闇夜にならない。あいにく富士山方面は雲が出ていて、月夜の富士の松竹映画のマークを思わせる風景を楽しむことはできなかったが、近場の稜線を見たり、東京方面の夜景を眺めるには十分であった。登山道を狸かアナグマかが横切った。程なくして城山に到着し、山頂の天狗様に道中の無事を祈った。

城山から小仏峠は深い杉の並木道に入るため、再びヘッドランプのお世話になった。筆者が徹夜ハイクで何度もどきどきしている区間だ。あるときには、枝道に入って薮をこぎそうになって引き返したり、前方のヘッドランプがいつまでも近づいてこなかったり(たぶん遠くの町の明かり)、前方に熊よけベルがいつまでも聞こえるような気がしたり、おそろしい鳥の鳴き声が聞こえたり(トラツグミ、または鵺(ぬえ)。ぬえのなく夜は恐ろしい)。なんとか小仏峠まで降りるとほっとした。狸様。どうかお守りください。瀬戸物の狸様に手を合わせた。

小仏峠から景信山の登りでは、階段に霜が降りていた。12月に入ったのだから当然だろう。むしろ高尾が暖かすぎたくらいだ。景信山の新しい山頂標識を写真に収め、序盤のハイライトともいえる、景信山-陣馬山縦走路への階段へ突入した。

■膝痛・ガス・睡魔

膝が痛んできた。今までも北アルプスなど急な下りを経験した後には時々痛みの出ている右膝だ。しかし今回はやや様子が違っていた。膝の靭帯そのものが痛むというよりも、膝から太ももの外側の筋肉にかけて痛みが走るのだった。いつから痛み出したか、この記録を書いているときには思い出せない。縦走の序盤から出ていたような気もするし、景信山までは平気だったような気もする。景信山まで3時間かからずに来ている。特別速くもないが遅くもない。しかし景信山を過ぎてからやや痛みが増してきた。

さらにガスが出てきた。景信ー陣馬では始めての経験かもしれない。序盤は一瞬ガスが出ては晴れるという間けつ的な出方だったが、徐々にガスが深くなり、底沢峠を過ぎた辺りから、慎重に歩かなければつまずくほどになった。ガスが出るとヘッドランプをつけていても視界が真っ白になるだけで前進には注意を必要とする。

眠くなってきた。近頃は夜10時には就寝していたのだ。3時ごろといえば、むしろ起床時刻だった。眠気のピークがやってきても当然だろう。膝痛・ガス・睡魔トリプルパンチに、明王峠を過ぎたあたりで一旦休憩を取り、霧で体を濡らさぬように雨具を着込んだ。

ここから陣馬山までは長かった。膝の痛みでペースが落ち、ガスで前が見えず、眠さに耐えられず、過去の徹夜縦走でもよくやったように何度か立ったまま仮眠を取った。

おまけに眠さのあまりあまり注意せずにガスの中を歩いていたら、標識を確認せずに歩いていた。ここにはいくつかエスケープルートがある。道を間違えて奈良子峠を陣馬山ではなく陣馬高原バス停方面へ入ったような気になった。引き返した。途中見覚えのある坂道などに、恐らく道間違えはしていないだろうと思ったが、確実を帰すために確実なな奈良子峠の標識まで引き返したのだ。結果的に道間違えではなかったのだが、そこそこ時間をロスし、奈良子峠から富士小屋山までの400m程度のハイキングコースに50分もかけてしまった。景信山山頂では陣馬山通過を4時前と計算していたが、実際に陣馬山のお馬様にお目にかかったのは5時近かった。

霧は深く、月夜であるにもかかわらず陣馬山山頂からの眺望は全く利かなかった。そのまま休まずに和田峠へ下った。下りは右膝に堪えた。縦走の継続を断念するか考えたが、自分が今まで経験していた膝の痛みに比べると、膝痛というよりも筋肉痛に近いもので、実際止まった状態での膝の曲げ伸ばしでは痛みが出ない、ある意味不思議な状態だったのと、まだ痛み止めを飲むほどの状態でもないので歩いてみることにした。ロキソニンが必要になったときがリタイヤだろう。

和田峠の通過は、相模湖駅から市道山を通過して武蔵五日市へ歩いたとき以来2回目だ。あの時は峠の反射板がヘッドランプの光を反射して驚かされたものだ。峠道を過ぎて、なぜか立ち入り禁止になっている林道から登山道に乗る。この段階で再び睡魔に襲われた。立ち寝ではもう埒が明かないと思って仮眠を決意した。雨具を着込んでいるし。落ち葉は柔らかそうだ。ビバークグッズを取り出すのも面倒くさいから、このまま地面にごろ寝してしまおう。寒さは気にならなかった。むしろ痛む足を休ませることができ、楽な姿勢になれて快適だった。

■朝・生藤山までの苦闘

目を開けると、白い霧の中だった。頭上にぼんやりと落葉した広葉樹の影が見えた。あれほど強かった眠気がすっきりと消え、客観的にはかなりひどい条件での仮眠にもかかわらず、気分は不思議なほどに爽快だった。膝は、立ち上がるときに痛みはなかった。歩いても休憩前ほどは痛まない。これなら続けられる。こんなに気持ちよく休めるのならば、早く登山道にごろ寝してしまえばよかった。

薄明かりの中、醍醐峠を過ぎ、醍醐丸を通過した。醍醐丸から笹尾根方面にルートを取り、いよいよここからは未踏の領域だ。膝は相変わらず痛い。立ち上がる動きには何の支障もなかったが、歩き出すと痛んだ。時折膝から太ももにかけてしびれるような痛みも出た。しかしいわゆる膝にありがちな、お皿の下の痛みではなかった。お皿下に痛みが本格的に出ていたらロキソニンに頼り、かつエスケープを検討しただろう。通常の膝痛らしくなく、右足の着地は問題なかった。むしろ右足で踏ん張って左足で下りの階段を下りるときが痛かった。

そんなあまり快適とはいえない状態で目指した最初の目標は生富士山もとい生藤山だった。途中にちょっとしたガレがあったり、階段があったり、普段の体調であるならばどうということのないコースだったが、平坦でないところはこの膝では結構堪えた。

■笹尾根は優しかった

生藤山を過ぎると、ガレやアップダウンは少なくなり、笹尾根の快適な縦走路となった。さすがにハイペースで歩くというわけには行かなかったが、あまり苦しむことのない気持ちのいい縦走となった。霧も徐々に晴れてきた。霧は、晴れさえすればそのあとには晴天が待っている。熊倉山、浅間峠、日原峠と、辿っていく。三頭山はまだまだ先だ。

紅葉は盛りを過ぎたものの、ところどころに名残のイロハモミジやコナラの彩を楽しむことができた。そして地面の落ち葉の錦は今が盛り。黄葉は決して名残りというはかない様子ではなかった。向かい側の山腹がわずかに赤みを帯びた黄金色だ。あの赤みの帯び具合はコナラの類だろうか。コナラは紅葉時期が遅く、またやや赤みの黄葉となる、地味でいて意外と美しい紅葉の木なのだ。杉、ヒノキの常緑樹と鮮やかにコントラストを作っていた。

笹尾根は優しかった。膝の痛みが最も気になったのは生藤山までで、生藤山から槇寄山までの笹尾根の区間はあまり苦にならなかった。これは地図でもあらかじめ期待していたことであった。一旦笹尾根縦走に入れば高低差が低いし、笹尾根というくらいだから足許もなんとなく柔らかいであろうという読みだったのだ。実際落葉の時期と重なり、地面はふかふかのゴールデンカーペットのようだった。午後の柔らかい日差しを浴びていると枯葉のじゅうたんの上でいつまでも過ごしたいくらいであったが、先を急がねばならない。

眺望はあまり利かず、山腹の緑と黄金の彩りも葉を落とした木々の間から覗く程度にとどまっていたが、やや眺望のいいところに出てきた、土俵岳だった。この辺りから徐々に登山者の方とすれ違い始め、時には遠い山腹の紅葉の美しさで意気投合することもあった。

不思議と登山者に追い抜かれることはほとんどなかった。追い抜いていったのはトレイルランナーたちであった。身支度整え中のランナーにゴールを尋ねたら、数馬の温泉らしい。うらやましい。自分もここで数馬に降りて温泉に入ったら、どれだけ気持ちいいだろう。でも三頭山が、奥多摩湖が、そして雲取が待っている。

もともと笹尾根は登山者のためのものではなく、生活のために踏まれてきた、奥多摩と山梨を結ぶ生活道路の一部だった。関東ふれあいの道の標識、登山者向けの標識のほかに、往時を忍ばせる石の道標があった。浅間峠には、よく研がれた鑿で彫られた几帳面な字体で「上川乗(?)青年建立」(浅学にて判読困難)の石柱の道標が、指差しの略画の下に「山梨県棡原村三ニ山ニ至ッテ(以下埋没)」「小宮戸倉ヲ経テ五日市ニ至ル」「山梨県棡原原村ヲ経テ上野原ニ至ル」などと示している。上野原から五日市までの徒歩の移動、それもビジネスは買い物など生活上必要な移動のためにこの峠は使われていたのだろう。

旅は時に信仰ともかかわる。昔の人にとってこの程度の山越えは当たり前のことだったかも知れないが、それでも(今から見れば)貧弱な足回りでの移動は大変だったに違いない。道中の無事を守るかのようなお地蔵様が立っていらした。特別に信仰がなくても思わず手を合わせてしまいたくなるような微笑、そして合掌の所作。笹尾根はそのお地蔵様の向こうにまっすぐに続いていた。笛吹峠には角の取れた撫でたくなるような岩の道標があり、大日如来を表す「大日」の下にたおやかな仮名文字で「みぎ かつま(かづま)」「ひだり さいはら(さいばら)」と彫られている。これらの標識も書体こそやさしいが、」よく見るとかなりよく切れる鑿で彫られたことが伺えた。こちらの標識のほうが古い時代のもののように感じられた。

槇寄山には10人超のハイカーの方々がピクニックベンチを囲んで休憩中であった。時刻は午後2時半。午後の日差しが柔らかく、お茶にするには絶好の条件だったが、ここから日没前に下山できるのだろうかと登山者の方に尋ねてみると、数馬のほうに簡単に降りられるとのお返事を頂戴した。笹尾根は一旦乗ったら端まで歩かねばならないというのは勝手な思い込みであった。

槇寄山辺りは尾根が広く、その広い尾根にどっさりと落ち葉が積もって踏み跡が薄かった。日没後であればどこを歩けばいいのかわからないなと不安に思ったが、実際、後にムクロボ尾根でその通りになった。

■三頭山への奮闘

槇寄山を過ぎてくると、道は快適な尾根筋から登山道へと表情を変えてきた。遠くに雲取と思しき、実際には七ツ石山だろうか、高山が見えてきた。あそこまで行くのかという期待と、あそこ前歩かねばならないという大変さ、そして膝の痛みを一緒にしたような気持ちの中、徐々に高度を高めていった。三頭山は1500mだ。ずいぶん登らされるだろう。

斜度が上がるにつれて、膝が悲鳴を上げたが、登りはまだ普通に歩けたのが救いであった。辛いのは下りだった。痛みのある右膝は、膝痛としては不思議なことに曲げること自体はあまり痛みを感じなかった。しかし膝を曲げた状態で体重を支えるには痛みが強すぎた。だから、下りは常に右足からという変則的な歩行を強いられたのだ。そんなわけで下りたくないから、できるだけ登った分は高度を確保したいのだが、必ずしもそうも行かず、極端ではないものの、下って上ってを何度か繰り返さねばならなかった。どうにか三頭山山頂が近づいてきたと思って期待してたどり着いたところに待っていたのは「三頭山40分」(1400m)の標識(のちにこれがハチザス沢の頭と知った)。これには凹んだ。さらに根気よく歩くのだがなかなかたどり着かず、何とかたどり着いた山頂には「大沢山」(1480m)とあった。膝の痛みが出ないように歩くので、普段の自分のペースでないことははっきりしている。

大沢山を過ぎると、せっかく登り詰めた稜線を今度は下った。膝のせいもあり、せっかく一旦稼いだ高度を無駄にするのはがっかりする。常に右足右足と先行させて一歩、また一歩と下ったところできれいな建物が出てきた。東屋にしては立派過ぎる。むしろホテルにさえ見える。こんなところに山小屋があるのだろうかと思って近づくと、山小屋ではあったが避難小屋(国立公園避難小屋」(1433m)であった。避難小屋と言っても、滝谷や前常念にあるような北アルプスにしがみついているちっぽけな避難小屋ではない。太い丸太でどっしりと組み上げた小屋はそのまま営業小屋にしてもいいのではないかと思うほど立派であった。中はきれいに清掃されており、板の間などは黒光りしていた。そろそろ日も傾いてきたことだし、登山の定石としてはここで宿泊だろうが、今日中に奥多摩湖まで降りたい。そのための何度となく繰り返した夜間ハイクだ。文字通り泣く泣く通過した。

もうひとつ泣かせるのは1433mの標高だ。せっかく大沢山で1480mと高度を稼いだのに50mも下っている。三頭山1531mまで100mも登り返さなければならないではないか。でも行くしかない。薄暗くなり始めた中で少しだけ励みになったのは、目に付き始めたブナの木だ。深く高い山に来た気持ちになると思っていたら、ブナの道(の最上部、稜線部分)なのだそうだ。そうしてやっと着いたのが分岐点。ここからは山頂が近いが、その標識によると、今回の縦走で通過するのは三頭山本峰(正確には中央峰、1531m)ではなく、西峰(1526m)らしい。最高点かつ三角点を踏みたいところだが、今の体力では寄り道はなるべく避けたい。ここも泣く泣く中央峰を諦めた。それでも西峰にもちゃんと「三頭山」の山名柱が立っている。雲も出て日も翳り始めた。眺望はほとんど望めずに下山を開始し、まず中央峰と西峰を分ける御堂峠まで下った。ここで足許が暗くなった。ヘッドランプを取り出し、サプリメントとミニピーナッツクリームパン、そしてペットボトルコーヒー少々の簡単な食事を済ませて、本日の第一のクライマックスであるところの、ヌカザス山経由(実際はピークは踏まない)の奥多摩湖への下りへ取り掛かった。

■奥多摩湖へ向けて苦難の下降

いきなりヘッドランプ頼りで、暗くて霜柱の厚く成長した滑りそうなトラバースで緊張を強いられた。トラバースの緊張の次は、大きな岩に乗ったり、間を縫ったりする急な下りだ。暗く、膝は痛み、気持ちも暗くなる。だが、土曜日のうちに奥多摩湖まで降りていれば、日曜日に下山も現実的になってくる。野宿の回数を一回減らすことができる。

鶴峠分岐を通過した。今夜も月は明るい。煌々と注ぐ月明かりを確かめるために何度かヘッデンを消して歩いてみた。だが残念ながら杉が多く不案内な道であるため、裏高尾のようにヘッデンを切って歩き続けることはほとんどできなかった。

ツネ泣き峠方面を目指すのだが、本当に泣きたくなる下りだった。ハイキングコースにしては珍しく、固定ロープのトラロープが張ってある。前を向いて歩くには落ち葉の道が滑りやすく、また膝が持ちこたえないので、固定ロープにつかまりつつ、三点支持でクライムダウンした。固定ロープがあるところにはまだ救われた。暫くすると固定ロープも途切れ、厚く積もった枯葉の上にわずかに残るトレースをヘッデンでたどり、急な下りを三点支持下降しなければならなかった。腹ばいでは頭は上を向くから、ルートファインディングしながら下降するのではなく、一旦降りる向きを照らして方向を定め、暫く腹ばい下降してから再び下を向きなおすということを繰り返さなければならなかった。ツネ泣き峠まで残り0.3kmから、ムクロボ尾根分岐が長く感じたが、目の前にヌカザス山の高い岩塔がさえぎるように現れ、その前に分岐を示す表示板が出たときはひと安心だと思った。ヌカザス山には登らず、左に折れて、ムクロボ尾根伝いに奥多摩湖を目指した。

そのムクロボ尾根分岐からが大変だった。まずいきなりトラロープを使った長い長い下降。鶴峠並かそれ以上の下降だった。そしてロープが終わったあとも再び落ち葉の長い急な下りを、右足からの踏み出しのみで、時には腹ばいの三点支持で降りた。遥か前方に奥多摩湖の気配を感じさせる明かりが視界に入ってきたのだが、車道の気配は一向に現れなかった。

ムクロボ尾根の末端に思しきところに着いた。落ち葉に覆われた斜面は広く、日中ならば容易であったであろうルートファインディングはすこぶる難しくなった。開けた斜面だからどこからでも降りられそうに見えるが、その先に道が続く保証は無い。白地にペンキかマジックで「奥多摩湖」と書かれた標識に安心したが、尾根の末端ではそれさえも見当たらなくなり、最後は落ち葉に覆われた広い緩斜面をぐるぐる回りながら、GPSの軌跡と地形図とを頼りに踏み跡を探し出し、何とかそれらしき道を発見した。

ムクロボ尾根の末端を左(北西)に折れて暫く行けば、三頭橋のたもとに付くはずだ。湖畔の道路沿いに設けられたと思しき灯りが見えるものの、高度を下げる気配がまるでない。時々現れる案内標識に沿っているのだから間違えはないし、これだけ急な下りなら高度を下げていることも間違えないのに、湖面の気配がなかな感じられない。これは夜間特有の手ごわさということなのだろう。尾根筋と異なり、比較的のっぺりとした枯葉に覆われた斜面に微かに残る踏み跡を辿るものだから、いささか気を使った。大きく道から外れてしまえば、急斜面や藪の行き止まりにぶつかるからだ。それでも時たま現れる標識に励まされているうちに、三頭橋が見えてきたと思ったら、ぽっと飛び出すような感じで橋のたもとにある地味な登山道入口に飛び出した。縦走前半とも言うべき高尾山から三頭山までの縦走を歩ききった。

■鴨沢へ

橋を歩き始めて驚いた。右膝がまるで痛くないのだ。普段の山行と同様にいくらでも歩けた。今まで靭帯がねじれていたものが、正しい位置に収まったのか、それとも痛かったのは夢だったのかと思うくらいに快適だった。水平なアスファルトの道は片足で踏ん張る箇所が無いおかげで、痛みが出なかったらしい。取りあえず雲取山の取り付き、鴨沢くらいまでは大丈夫だろう。

三頭橋を渡った。車もほとんど通らずさびしい場所だったが、街灯は明るく、今までヘッドライト頼りだった者には天国だ。橋を渡ったところには自動販売機が並んでおり、水分と糖分を補給した。さすが雲取山の麓だ。カロリーメートの自動販売機がある。行動食の予備として一箱購入し、暖かくて甘い缶コーヒー一本、レモネード一本をその場で飲みきった後、雲取山登山口の鴨沢を目指した。

深山橋を渡ったところから、鴨沢取りつきまでの国道411号線は今回の縦走路の危険地帯だ。歩道のない路肩を歩き、夜間で飛ばしてくる自動車に自分の存在を知らせなければならない。ヘッドランプを最強にして、右側を崖に張り付くようにして通行した。幸い地元茨城県で経験するようなニアミスも無く。取り付き地点に到着した。

いや、到着したと思ったのは間違えだった。暫くしてわかったのだが、鴨沢と思っていたのはそのひとつ前の留浦だったのだ。ご丁寧に地形図には登りのルートが表示されており、杉林の消えかけた踏み跡を求めて約1時間の間放浪することとなった。貴重な時間を無駄にした。地元民から見れば不審者であったに違いない。踏み跡を「探しながら」本来超メジャールートの取り付きが何故こんなに大変なのかと地図を良く見直して、ようやくここが鴨沢でないことに気がついた。ヘッドライトで地元民を刺激しないよう気をつけつつ再度国道411に戻り、鴨沢を目指した。無論鴨沢には七ツ石山方面へ向かう明瞭な林道が走っていたし、雲取山登山口を示すはっきりした標識もあった。

■月夜の稜線に再度興奮、そして登山道にごろ寝

結局鴨沢取り付きは日付を回った深夜過ぎとなった。小袖乗越の駐車場の車には、深夜でも登山者の気配があって登山ブームを感じた。乗越を過ぎて、林道は登山道らしくなり始めた。ムクロボ尾根を照らしていた月はますます高く、明るく輝いていた。赤指尾根や石尾根だろうか。稜線のシルエットは明瞭に浮かび上がり、足元はるか下には小袖川の流れを聞いた。

登りに入って、一時期消えていた膝の痛みがぶり返して来るとともに、眠くなってきた。醍醐丸のときと同様に登山道に直に寝てしてしまえばいいのだが、今度は砂利がごろごろした登山道。なかなかいい寝床にありつけない。登山道から外れると斜面になっており、寝返りを打ったとたんに滑落しかねない。また、ここは超メジャーコースなので、寝ているところを超早出の後続者に見つかってびっくりさせないか心配だ。

道路脇に平坦であまり石の落ちてない空き地を見つけるたびに、地面に転がってザックを枕に仮眠した。背中に石が当るからか、砂利道は冷たいからか、超早出の後続を気にしてか、醍醐峠のときほどは熟睡できなかった。目覚めては歩き。また眠くなり、空き地を探して仮眠を取るということを繰り返した。凍死の不安は感じなかった。今年の横尾尾根や赤谷山、北穂高で低温で寝る経験を積んできたからだろう。衰弱していない限り、眠いくらいでは凍死しない。それどころか、寒くて眠れないということを体で覚えているからだろう。

ずっと左手が高く、右手が低くという地形を登り続けたのだが、終盤になってやっと右手が高い箇所が現れてきた。振り返ると、登山道の遥か後方に、本当に超早出の登山者のヘッデンが見えるようになった。この脚の状態では、追い抜かれるのは時間の問題だろう。

漸く七つ石小屋前を通過したのは5時40分だった。12月だとまだ夜明けには間があるが、早出の登山者はそろそろ身支度にかかっている気配を感じた。七つ石小屋を過ぎてからの急な登りは疲れた体と痛む膝には堪えたが、立ち木越しに見える夜明け前の富士のシルエットに元気をもらい、山名の由来となっている七つ石を通過し七ツ石山山頂に到着した。モルゲンロートの富士山が、奥多摩の峰々が、奥秩父、甲州の山々が朝日に燃え始めて美しい。

■七ツ石山から雲取山へ

七ツ石山山頂では、雲取方面から歩いて来られた登山者と、しばし談笑した。まだお若いのに100名山残り3座というつわものでいらっしゃった。しかも筆者が今回の縦走を思い立つきっかけとなった服部文祥の著作「100年前の山を旅する」を持っていらした。かくてサバイバル登山などについてもしばし語らうこととなった。しかし二人ともいつまでもそこで景色と会話を楽しむわけにはいかない。彼は石尾根方面へ、自分は雲取山を目指した。

七ツ石山山頂からまずガレ気味のブナ坂を一気に下る登山道が見える。こういう道が痛む膝には一番きついから、見るだけでひりひりしてきた。ゆっくりとブナ坂を下りきって「ブナ坂」の標識を通過したとき、七ツ石山を巻く道があったことを確認し、行きは巻けばもっと楽だったのにと後悔した。幸い、そこから暫くはアップダウンも緩慢になり、足許も安定してきた。左手には奥秩父、甲州の山々、そしてかさ雲を被った富士山の素晴しい景色が励ましてくれた。

広めのテント場とヘリポートを通過した。すでに日は出ていて、テントをたたむもの、山の朝食を楽しむもの、様々に快晴の朝を楽しんでいた。ヘリポートは地面に小石を使ってHの字をかたどったものだった。やがて奥多摩小屋を通過した。平屋作りのこじんまりした小屋からは薪ストーブの煙がいい感じに登っていて、二晩続きの徹夜ハイクの身には大層うらやましく感じられた、それに引かれたわけでもないが、奥多摩小屋では、奥多摩駅の時刻表があるかをスタッフに尋ねたが、あいにく小屋には備えていないとのことだった。改めて駅からの距離の長さを感じた。ここから尾根道と巻き道に分かれていた。行きは景色のいい尾根道を使い、帰りは楽さ重視で巻くこととした。

奥多摩小屋から山頂までは、急な登り、平坦で手入れの行き届いた散策路、急な登りを何度か繰り返した。急な登りではペースは一気に落ちた。登りは痛いながらも普通に歩けるのでそれほど悪くはないのだが、後続の登山者にどんどん追い抜かれた。仕方ない。

次々追い抜かれたのは膝の痛みのせいだけではなかった。景色が素晴しかった。奥秩父、甲州だけでなく、遠く南アルプス、中央アルプスの雪嶺が目に入った。そして穂高キチガイの自分としてはさらに北に見えた雪嶺を北アルプスと考えたのだが、今考えてみると、どちらかといえば八ヶ岳でなかったか。せっかく地図とコンパスを持ちながら、少し丁寧に山名同定しなかったことは今回の山行きの反省点だ。

ゴールは間近なはずなのに小雲取を過ぎてもまだ着かない。やっと避難小屋が見えてきたが、まだひと登りさせられるのか。天気はすこぶるいいが、風が強く、地面は霜で凍りつき、かすかな雪さえ残っている。目だし帽を被り、寒さをよけながらじっくりと高度を稼いだ。だが、今回の縦走の重要な折り返し地点(まだ折り返し地点なのだ)は間もなくだ。

そして最後のひと登りを済ませて山頂に到着した。山梨百名山と書かれた木でできたしっかりした山名柱だった。登頂記念に自撮りしていると、美女4人組の登山者が撮影してくださった。さらにこの先に行くともっと立派なのがあるから一緒に行こうということで連れて行ってもらった。そこが石の山名柱、そして2017mの標高にちなんだ2017年の記念山名柱だった。それぞれの柱の脇に立ち、美女4人組に撮影してもらった。自分もお嬢様方の記念写真を撮影してあげたが、うまい具合にバックの山々が入っただろうか。

撮影後、七ツ石小屋にいますと言い残して4人組はあっという間に小雲取の先へ消えていった。駆け下りるようにして下ることなどとてもできなかった。痛む膝にとってもっとも堪えたガレ気味の下りを一歩一歩、右足だけを前に踏み出しながら高度を下げていった。右足は踏ん張りながら曲げることが難しかったので、下りで左足を踏み出すことができなかったのだ。右足からの着地に対してはそれほど痛まなかったのが不幸中の幸いだった。

下山になると多少日も高くなり、奥多摩小屋を過ぎたテント場辺りはぽかぽかと暖かい芝生になっている。これは休憩するにはもってこいだ。景色がよく、南アルプスが遠望できて、ごろ寝ができる程度に平坦な芝生のある場所を見つけて腰を下ろした。靴と靴下を脱いでスペアのトレランシューズを突っ掛け代わりと足を入れてくつろいだ。暫くメモをつけたりしていると、不思議にも先ほど視界から消えたはずの美女4人組が前を通るではないか「さすがにお速いですね」などと声をかけられるも、むしろお速いのは皆様方ですよという気持ちであった。どこか寄り道をしていたのであろうか。自分は巻き道を使っただけなので、下山では近道にはなっていなかったのだが。

このまま、七ツ石小屋までご一緒して、お茶の一杯もという気持ちも山々だったが、この膝の状態で七ツ石小屋まで下って、再び石尾根に戻る元気は残っていない。またもしかすると日曜日のうちの下山が可能かもしれないという時間的な状況からも、寄り道はできなかった。今回の山行きの最高のパートナーは奥多摩の山々だと言い聞かせつつ、やむなく見送り、これからの行程に備えて仮眠を取った。小袖林道の夜中のごろ寝に比べれば、陽だまりの芝生の上の昼寝(ただしまだ午前中だったが)は快適だった。

仮眠のあとは、べそをかきながら下ったブナ坂を今度はじわじわと七ツ石山山頂を目指して登り返した。。登りは痛みが出ないので、むしろ他の登山者よりスタミナがあったくらいではないか。最初は追いつかれそうなのだけれども、こちらのペースは落ちないので追いつかれそうで追いつかれない。

■明るく広々とした石尾根縦走路

山頂を過ぎ、七ツ石の神社を過ぎ、七ツ石小屋の分岐を過ぎると、日曜日後半の山場、石尾根が始まった。芝がちの尾根に、黒土のハイキングルートが続いていた。寒気で降りた霜が融けてぬかるみ、ハイキングシューズに団子がついたが、足を取られるほどでもなかった。その黒土はいかにも黒い。これほどの黒土は見たことがないというほどの黒さだった。石尾根といいながらも、足を取られるような石はほとんど見られなかった。尾根の幅はかなり広く、植生は尾根よりも湿地が干上がったばかりの草地を感じさせた。最近まで沼地だったのではないか。こうした尾根伝いにこれほど広大な湿地がどのようにして存在できたのだろうか、などと空想しながら歩いた。

両側を木立に囲まれた広い芝の尾根を歩いた。時折振り返り、徐々に視界から消えていく雲取山、七ツ石山を惜しんで目に焼き付けた。雲取山は木々に阻まれて全貌を再度拝むことが出来なかったのが少々残念だった。

一方南側の眺望にはずっと興奮させられた。時折木立がすべてなくなり、広い草原の斜面が広がった。その先には奥多摩の峰峰が一望された。奥多摩湖でさえ、とても遠く、笹尾根がどれだったのかさえも良くわからない。はるか向こうには、雲取山山頂で見た富士山が再びくっきりと、そして大きくそびえていた。視線を近くに移せば、白い綿毛の穂が午後の日を浴びて金色になびいていた。山と高原地図によると、カヤトの美しい尾根らしい。

尾根の幅が広く、両側から樹木に多いかぶさられていないため、前後の眺望が良く効いた。次に登る峰が視界に入ると、決まったようにその急登の頂にシラカバが、青空をバックに道しるべのように高く立っていた。その天然の道標は痛む膝を抱えての登りを支える意欲を与えてくれた。ただ、見通しは良く、奥多摩湖は遠く、そして目指すべき奥多摩駅はそこからさらに遠く、一体幾つの尾根を越えていくのかさえもわからず、下山の見通しはまだまるで立たなかった。何年か前であれば、この距離感自体に恐怖したかもしれないと思うと、この10年間の進歩は著しい。

日影名栗山のブロードなピークを通過してさらに歩くこと約30分で、鷹ノ巣山避難小屋に到着した。三頭山、雲取山、鷹ノ巣山、いずれも避難小屋はおしゃれで安定感のあるログハウス風であり、避難小屋をつないで縦走しても楽しいだろうなと思った。実際紅葉シーズンになると避難小屋に泊まること自体も困難になると読んだことがある。むべなるかな。

■黄金の巻き道

鷹ノ巣山への尾根道も明るい芝の尾根で、ピクニックテーブルなどもあるのどかな場所だった。しかし痛む膝を抱えてのアップダウンは避けたいし、奥多摩駅まで8時までに下山できるかもしれないことから、筆者は尾根から外れて巻いていく迂回路を選ぶことにした。巻き道入口で、水を飲みサプリとカロリーメートの簡単な食事を摂った。

楽したいという誘惑に負けての巻き道であったが、物見遊山としても決して外れではなかった。午後の日差しが斜面を覆いつくした枯葉を黄金色に染めた。その豪華なじゅうたんから、時にはブナが、時にはコナラが、いくつも立ち上がっていた。見上げれば幹の向こうには雲ひとつない青い空。落ち葉のじゅうたんをさえぎるような笹薮や低木はなく、広々と、一面に枯葉に覆われた斜面が谷底へと広がっていた。笹尾根から見えた黄金色の山々のひとつを実際に歩いていたのかも知れない。

巻き道はゆっくりと高度を下げていくため、膝への負担はほとんど無く、通常のコンディションと変わらないスピードで歩けた。枯葉の柔らかさも足裏に心地よい。唯一そして大きな問題は、枯葉に隠された登山道の追跡が難しいことだ。土曜日の晩は簡単なはずのムクロボ尾根の下りでも一時彷徨した。この落ち葉のじゅうたんは踏み跡を容易に追いかけることのできる日没前には完全に通過したい。午後の日差しは白から黄金色、そして鈍い黄金色、赤銅色へと輝きを変えていった。見とれていたいが、出来れば駅前ビバークは避けたい。道迷いはもっと避けたい。

それまでずっと、南向きの日当たりのいい尾根を心地よく下ってきたが、下山の後半、将門番場あたりからは尾根の北側になり、薄暗く、寒くなってきた。時々見え隠れしていた富士山も残照に浮かび上がるシルエットと姿を変えつつあった。一方東側の木立の間からは大きな丸い月が上がってきた。今夜も美しい月夜になりそうだ。

六ツ石山の分岐を過ぎたところで、暗闇になる前にとヘッドランプを用意し、点灯したがどうも明るくない。目が悪くなってきたのかと心配したが、実際には電池が切れ掛かっていた。LEDランプの電池を登山中に交換することはめったにないのだが、今回の登山の半分は夜間だった。電池が行動中に寿命になるのもうなづける。これこそ暗闇になる前に済ませばならないと、杉の闇の木立に入る前に、薄暮の最後のひと絞りを頼りに、電池交換した。これで大丈夫。あとは時間との勝負だろう。

■3日目の夜間ハイク

日が落ちた。月明かりとヘッドランプに頼ってのトレースの追跡となった。枯葉は厚く、踏みあとは薄い。わずかな窪みを追いながら先を急いだ。ムクロボ尾根で一時トレースをつかみ損ねてさ迷ったことを思い出した。あの再現は避けたい。時計と地図を確かめると、8時下山のペースは保っているものの、急がば回れ。ルートファインディングだけは慎重を心がけた。こういうときにはたまに現れる標識が有難かった。

終盤、奥多摩駅へ出るのに、石尾根をそのまま辿る道と、三ノ木戸山の分岐で尾根を右(南)へ折れて三ノ木戸林道へ早く合流する道とがあり、明るいうちからどちらにするか迷っていた。尾根筋のほうが快適そうだが、時間はかかる。早く林道へ出れば、時間も短縮できるし、林道ならば踏み跡が薄くて迷う心配も少ない。三ノ木戸分岐に出るまでは、後者に決めていた。ところが実際に三ノ木戸分岐にやって来ると、南へ折れる道はやや傾斜の急な真っ暗な森の道。林道へ出る前にさ迷うことを予感した。良し悪しは不明だが、直感でルート変更し、石尾根をそのまま下ることにした。

両者を比べたわけではないので、これが成功か失敗かはわからないものの、尾根筋の道は比較的快適であった。一時期不安だった枯葉による踏み跡の喪失についても。道が尾根を巻く段差のようについていたおかげで、枯葉にまぎれにくく、追跡が比較的容易であった。そして傾斜がなだらかなおかげで膝の痛みをほとんど感じることなく、平常時と同じ程度のペースで下ることができたのだ。

安定したペースは維持できたのだが、ムクロボ尾根の下降と同様、ゴールは遠かった。林道を見下ろすように歩いているはずなのだが、自動車の通行の気配も、街灯も全くない。見えるのは杉の森ばかり。下草がよく刈られていて、すっきりしているのだが、それは時にはルートの喪失を予感させるので、夜間は必ずしも気持ちのいいものではなかった。

そうかと思えば、踏み跡がやおら深くくぼみ始め、ちょっとした沢のような箇所もあった。もしや窪みを追うことによって道から沢へとそれてしまったかと不安になった。しかも窪みの下りは膝には厳しく。容易な下りさえ三点支持で這って降りることも強いられた。幸いひとえぐれした後に、道らしい踏み跡が現れた。それはやや広く、軽トラックなら通れるような道幅だった。作業用道路か。標識まで現れた。安堵した。

しかし相変わらず漆黒の中をヘッドランプ便りで歩くことに変わりはなかった。そろそろ林道との合流ではないかというところで、今度は木橋が現れた。ヘッドランプの明かりでは少々頼りなく見える。しかも高度はかなりありそうだ。周囲の地形はよくわからないのだが、まだ深い谷があるような山道を歩かされているのか。橋を越えると小さな社が現れた。これが地図にある神社ならばもう眼下に林道の気配が現れえもいいものなのだが、一向にその気配がない。途中物置のような小屋を通過し、標識があり、道をたどっていることだけは確かなのだが。

なかなか林道とぶつからずあせらされたが、ようやく目の前にコンクリの下りが出てきた。これは林道の土留の上に出たのだ。安心しつつ、しかし不調の膝で不覚を取らないように慎重に下って、林道へ合流した。奥多摩湖以来の舗装道路だ。

■終盤の苦戦、そして奥多摩駅

午後8時までに駅に着きたかった。8時台にはまだ列車があるだろう。それに乗れれば間違えなく日曜のうちに川崎の実家までは帰れるだろうと読んでいたからだ。最初は6時で時間切れと決め込んでいたが、それは茨城の自宅に帰るためのデッドラインだったことを思い出したのだ。ということは8時ちょうどまでには駅にたどり着かなければならない。それを過ぎると駅前ビバークのリスクが出てくる。

林道に出さえすれば、あとは駅までひと歩きだと思ったが。ここからも結構歩かされた。林道はあるが、舗装道路があるだけで人家の気配は全くない。林道はうねっていてなかなか駅へ近づけない。その林道のくねくねを突っ切るように2度のショートカットがあった。このショートカット、自分にとってはなかなか曲者だった。どちらもいきなり階段を降ろされた、今の膝には階段の下りが一番堪える。そして2回目のショートカットは、石尾根を縦走してきた人にはこんなの楽勝でしょうと言わんばかりの山道だった。確かに通常なら楽勝なのだが、石ゴロゴロの下り道は一歩一歩としか進めない。いったいいつまでこの2度目のショートカットは続くのだろうかと思っていたところ、神社の境内に飛び出した。羽黒三田神社の本社の右裏から境内に飛び出したようだ。無事を感謝して手を合わせるのもそこそこに、先を急いだ。林道との合流点にはパソコンで作ったような無機質な「羽黒三田神社」の標識。奥多摩駅からこの標識をたどって石尾根に乗るのは結構注意力を必要とするのではないか。

気がつけば8時まであと20分もない。まだ多摩川(実は渡るのは多摩川ではなくて、日原川にかけられた氷川大橋)さえ渡っていなかった。林道をひたすら急いだ。神社のものと思しき立派な建物を過ぎ、再度階段のショートカット、ここを降りれば国道411に出るか。イテテ、やっぱり階段は右足から出なければ降りられない。右足を曲げると痛くて左足から降りるときに踏ん張れない。冷や汗をかきながら国道411号へ出た。交差点でコンビニ(タイムズマート)を発見した。祝杯のビールを買いたい、それ以上にお弁当かおにぎりでも買いたい。しかし8時にはもう時間がない。諦めて通過した。

多摩川の橋(日原川の氷川大橋)に出て、ようやっと駅のめどが立ってきた。月は今夜も明るい、前方の稜線がはっきり見える。駄目元で写真に何枚か収めて、大慌てで駅へ歩いた。昔鳩ノ巣渓谷など歩いたときにはこのあたりを歩き、駅前の居酒屋で打ち上げなどしたことを思い出した。しかし8時近くでは店も閉まり、暗く閑散としていた。そして右へ曲がって、白壁と木造の骨組みがかわいらしい奥多摩駅の駅舎に到着した。時刻は8時5分前。改札の電光掲示板は先発は8時1分を告げていた。8時台の列車に乗るには8時に間に合わせるという作戦は成功だった。ただ、まだ列車の本数はそこそこあったが。

■無事終わった

出発までのわずかな時間を利用して、駅前の自販機でコーラを購入した。ビール代わりの炭酸で、糖分が多くて、かつ刺激の強そうな飲み物を選んだ。改札をくぐった。駅の階段はやっぱり辛いが、ここまでくればこっちのものだ。

無事下山した。膝は痛い。しかし驚くほど元気だ。膝の痛みさえなければ、来週末もまたやってみたいと思うほどに元気が残っていた。そして驚くほど冷静だった。大願成就の感動は全くなかった。夕食(夜食)を何にしようかということばかり考えていた。感動というよりはぼんやりだった。友人に生還のメールを送ったあとはずっとうとうとしていた。

青梅乗り換えの間、駅で行動食の飴の包み紙を捨てた。こんなにたくさんレモンのど飴ばかり食べていたのかと驚いた。立川の乗換えでは階段の下りでべそをかき、10時過ぎに宿泊地の稲田堤駅に到着。孤独な祝賀の晩さんは日高屋の野菜タンメンだった。温野菜がうれしかった。

takahashisun

takahashisun

標高グラフを拡大

標高グラフを拡大

拍手

拍手

いいねした人

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する